近日,西安交通大学科研团队在锂电池回收领域实现正极材料修复再生新突破,研究成果发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition) 上。

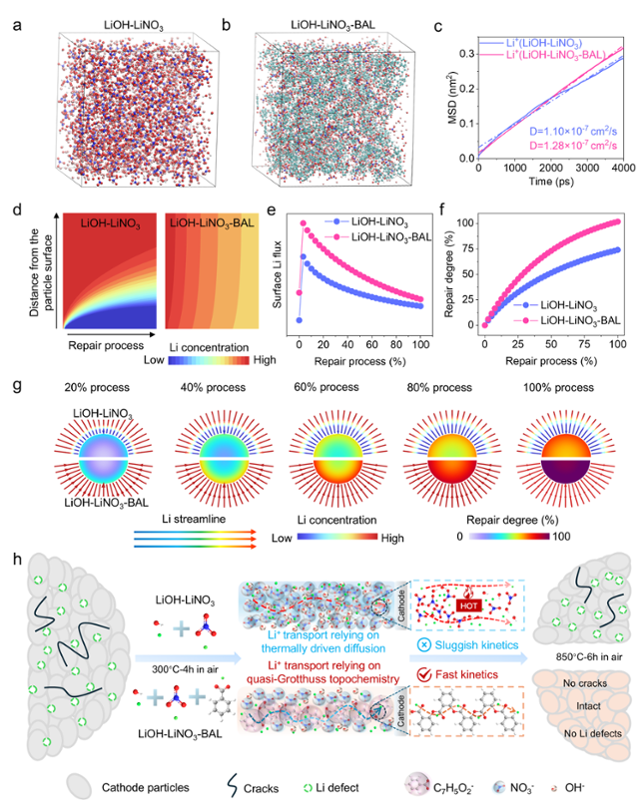

直接回收技术被认为是解决废旧锂离子电池环境污染与资源浪费问题的有效途径。然而,传统熔融盐回收方法主要依赖于缓慢的热驱动过程来实现锂离子的传输,导致表面预锂化效率较低,从而限制了失效正极材料的修复效果。在高温处理过程中,若预锂化不足,材料内部可能发生不利的相变,这些相变进一步阻碍了锂空位的有效修复。即便随后经过高温煅烧和锂离子浓度梯度补充,修复后的正极材料电化学性能依然难以达到理想水平。

针对传统熔融盐回收方法中存在的预锂化效率低、正极材料再生效果受限等问题,近日,西安交通大学教授郗凯、丁书、唐伟和助理教授贾凯团队,联合清华大学深圳国际研究生院副教授周光敏,提出了一种基于Li?准Grotthuss拓扑化学传输机制的高效失效正极材料再生策略。

传统熔融盐热驱动下缓慢Li+传输与基于Li?准Grotthuss拓扑化学传输对失效正极修复效果示意图。西安交通大学供图

传统熔融盐热驱动下缓慢Li+传输与基于Li?准Grotthuss拓扑化学传输对失效正极修复效果示意图。西安交通大学供图

?

研究团队在传统熔融盐体系中引入了含有苯甲酸锂的特殊分子结构,使原本依赖热驱动、无序扩散的Li?传输,转变为准Grotthuss型拓扑化学传输,大幅提升了锂离子向正极表面的传输速率,确保了预锂化过程的高效性与均匀性。这一策略不仅避免了高温处理过程中因预锂化不足导致的不利相变,更在后续高温退火阶段有效修复并重构了失效正极材料的结构。得益于Li?准Grotthuss拓扑化学传输机制,再生后的正极材料表现出优异的循环稳定性,其电化学性能可与商业化正极材料相媲美。

论文相关信息:https://doi.org/10.1002/anie.202422610

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。