多癌种的同时精准诊断不仅是“查全”“查早”的技术升级,更是从“单一疾病管理”向“整体健康维护”的理念转变。它通过整合多维度检测手段、优化临床决策路径,在提升患者生存质量、降低医疗负担的同时,为肿瘤学研究提供了跨疾病的创新视角,是精准医学在癌症领域落地的重要方向。

针对此目标,2025年7月10日,上海市第十人民医院朱小立教授、沈兵教授、李文星博士团队合作在Chem期刊上发表了题为“Enzymatic DNA Orthogonal Chemistry for Multi-Cancer Diagnosis”的研究论文。研究团队将创新试剂与先进设备相融合,在国际上首次开发了基于酶促DNA正交化学的多重正交检测平台(EzDo-CRAFT)。该平台将切刻内切酶所提供的正交信号输出与激发-发射荧光光谱矩阵(EEM)的荧光信号超分辨能力相结合,通过对临床尿液样本中10种尿液外泌体来源肿瘤标志物进行一锅式检测,成功实现了对膀胱癌、前列腺癌、肾癌三种泌尿系统常见肿瘤的同步筛查。EzDo-CRAFT平台能够在单管内实现多靶标的正交检测,为液体活检提供了技术借鉴。

论文通讯作者是朱小立、沈兵、李文星;第一作者是毛东升、勾泓荃。

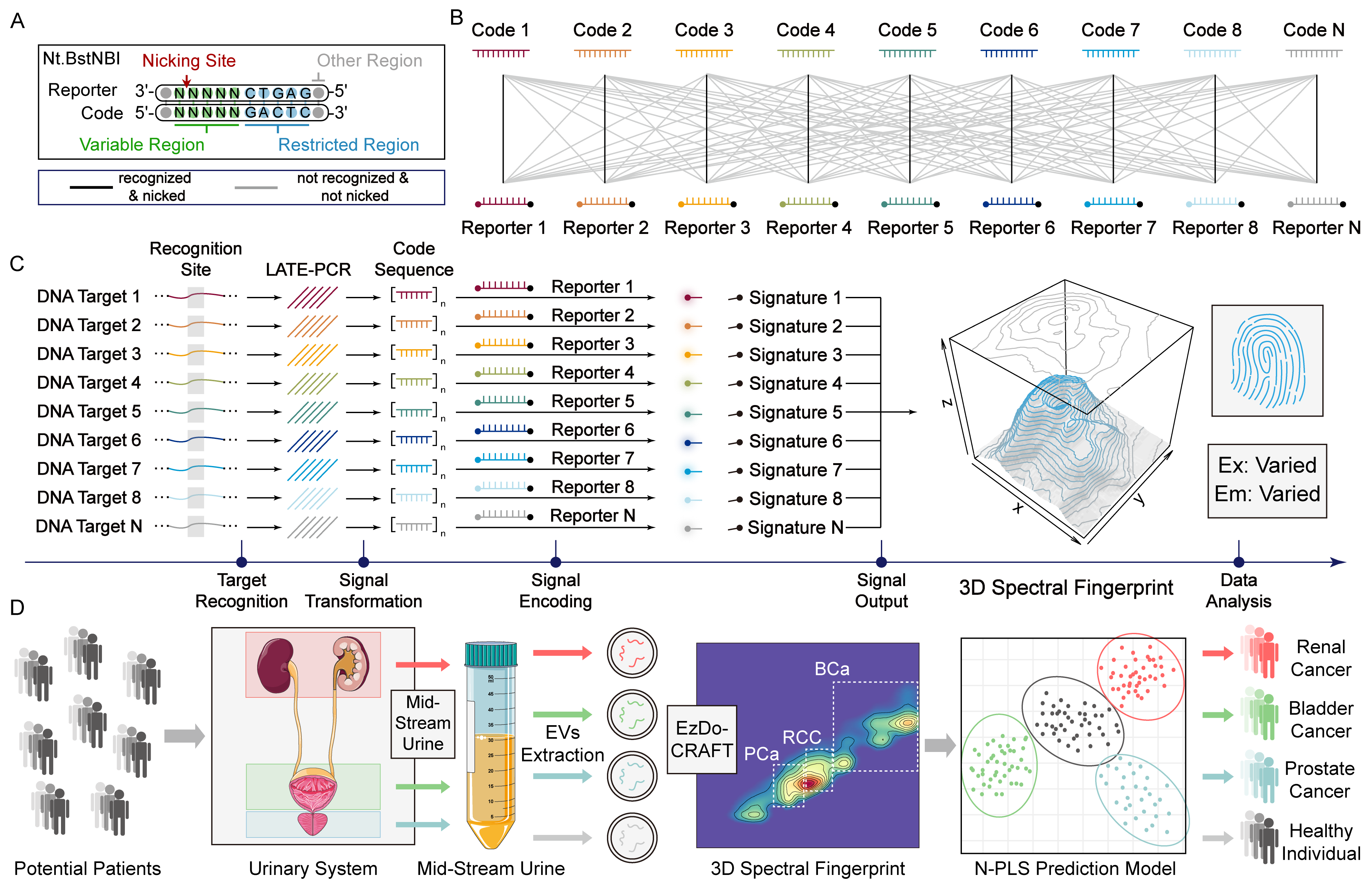

图1:基于酶促DNA正交化学的三维光谱指纹检测平台示意图。

EzDo-CRAFT平台整合切刻内切酶Nt.BstNBI与EEM技术,突破现有通量限制,实现多靶标一锅式检测及正交信号输出。Nt.BstNBI能特异性识别并切割完全匹配的双链DNA(Reporter/Code),其切割活性受碱基错配显著抑制(图1A,B),展现出正交识别潜力。结合EEM采集三维荧光光谱指纹(激发/发射波长-强度),可实现多重靶标信号的可视化检测(图1C)。平台成功应用于泌尿系统肿瘤诊断,通过检测尿液中10种外泌体RNA,构建分类模型可区分膀胱癌、前列腺癌、肾癌及健康人群(图1D)。

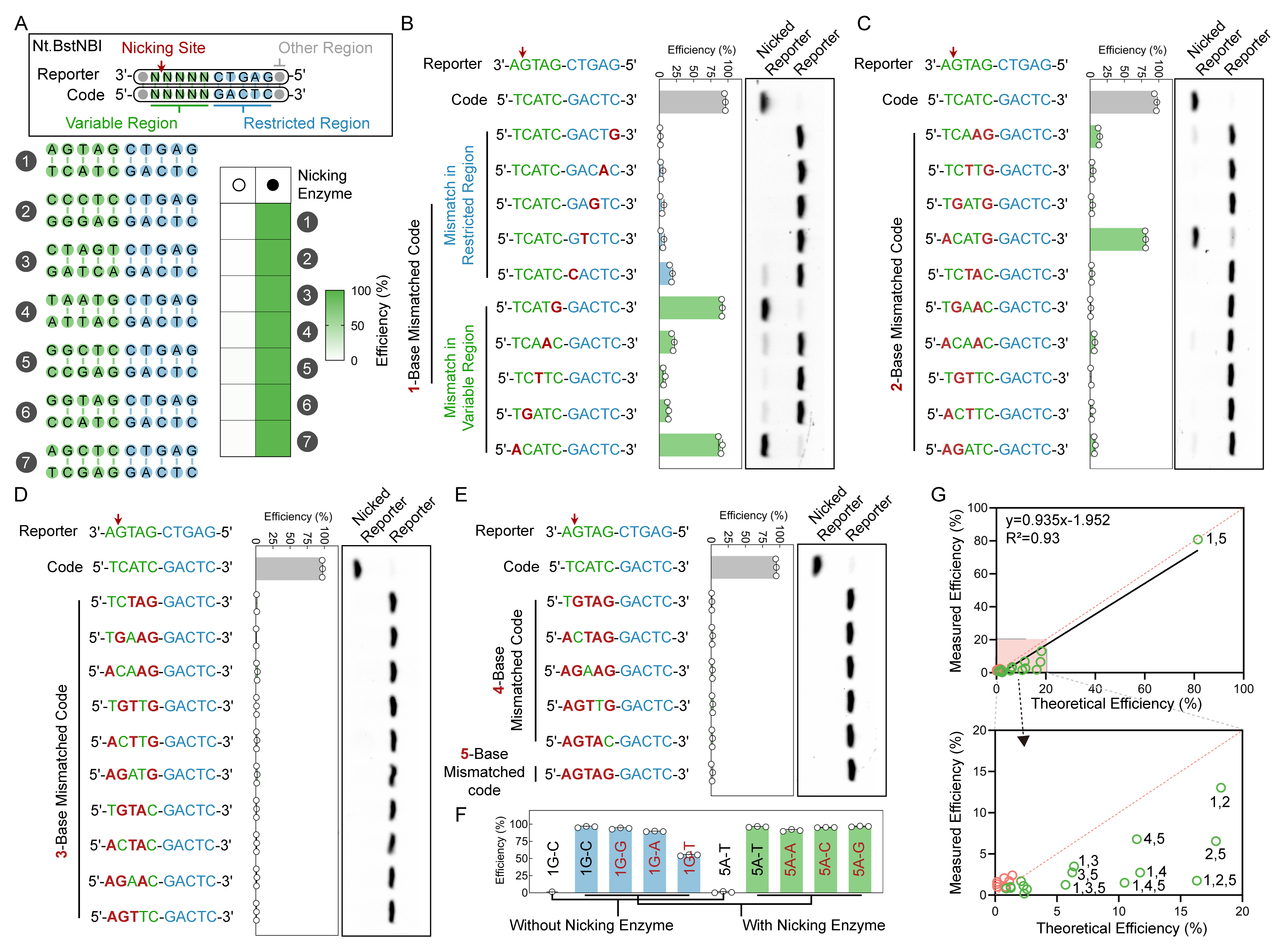

图2:基于Nt.BstNBI的酶促DNA正交化学验证。

研究发现,Nt.BstNBI可对不同可变区的Reporter/Code序列进行高效切割(图2A),但Code链引入碱基错配后,切割效率显著降低(图2B-G)。表明Nt.BstNBI对识别区碱基错配敏感,具有DNA序列特异的正交潜力。

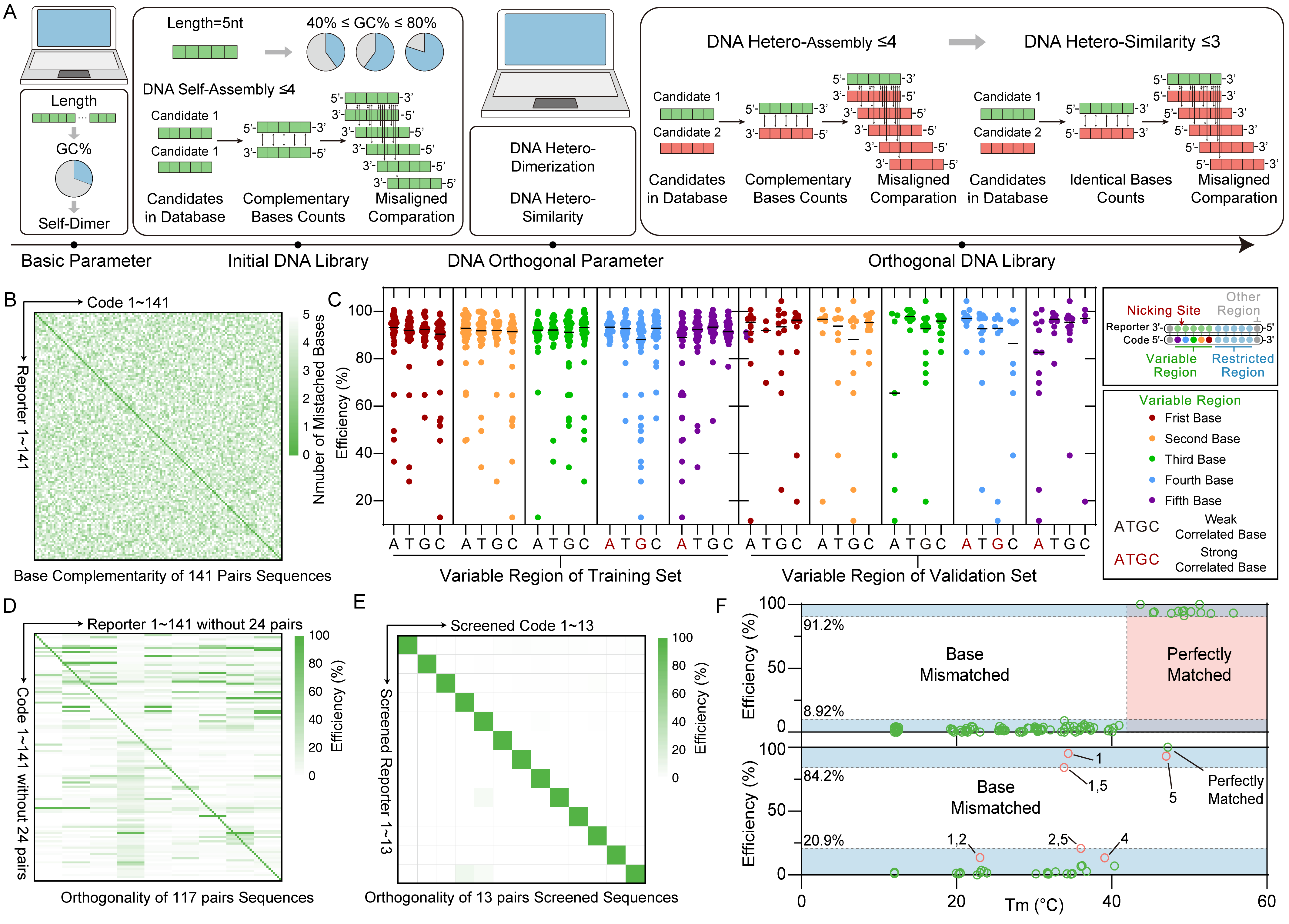

图3:计算机辅助设计的正交DNA文库验证酶促正交化学。

作者开发了基于Java的交互式DNA序列设计平台,可快速生成满足相似度、二聚化可能等要求的正交DNA文库(图3A)。统计发现可变区第4位G和第5位A被发现可能抑制切割效率(图3B-C)。大规模测试证明序列间正交性良好,并且其正交性仅与错配碱基数相关,而与Tm值无关(图3D-F)。该研究首次系统验证了Nt.BstNBI的正交切割稳健性,为其在多重检测中的应用奠定了基础。

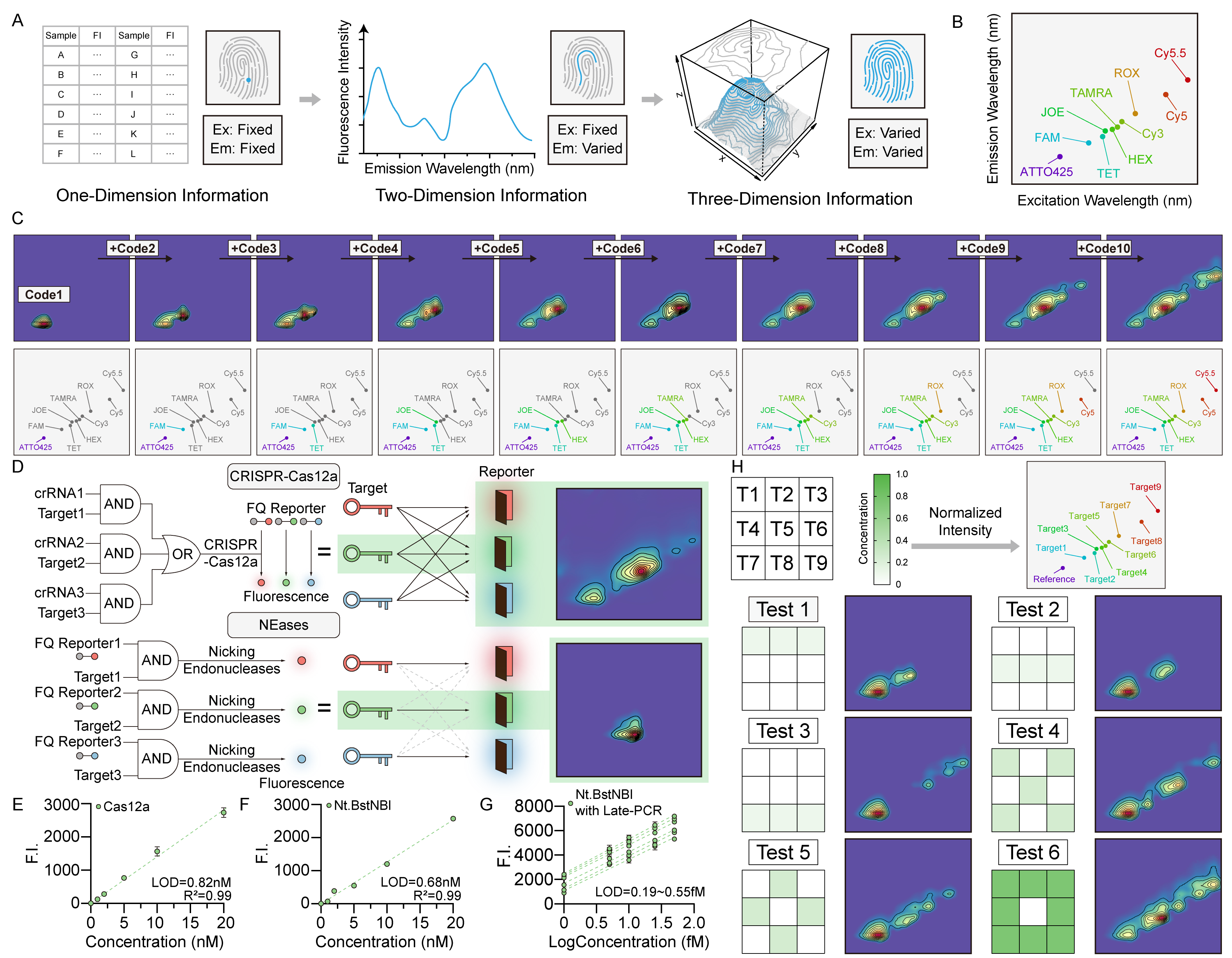

图4:EzDo-CRAFT平台的验证。

作者进一步采用EEM技术构建“三维光谱指纹”,实现了10种荧光信号的准确区分,有效解决了多重荧光检测中的光谱重叠问题(图4A-C),且EzDo-CRAFT体系相比CRISPR-Cas12a体系具有更高的荧光信号释放选择性,更适合进行多重检测(图4D)。结合LATE-PCR技术,系统检测限达0.19-0.55fM(图4E-H),展现出优异的多重检测灵敏度和定量能力。

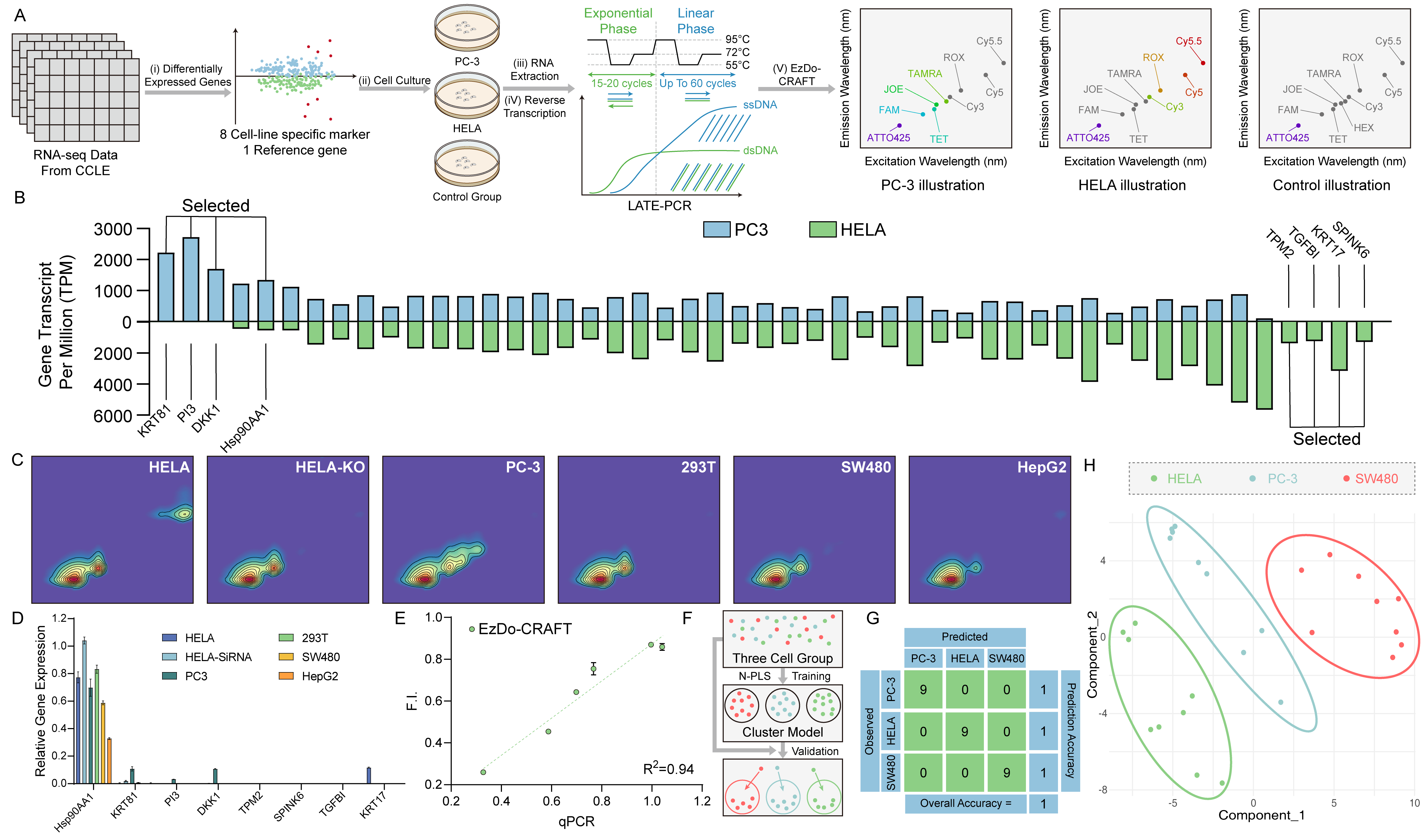

图5:EzDo-CRAFT用于细胞系区分。

作者以PC-3(前列腺癌)和HeLa(宫颈癌)细胞为癌症模型,筛选了8种特异性RNA标志物进行验证(图5A-B)。EzDo-CRAFT检测结果与qPCR高度一致,能有效区分不同细胞系(图5C-E)。通过N-PLS模型分析27个模拟样本,系统可准确区分三类模拟样本(图5F-H)。

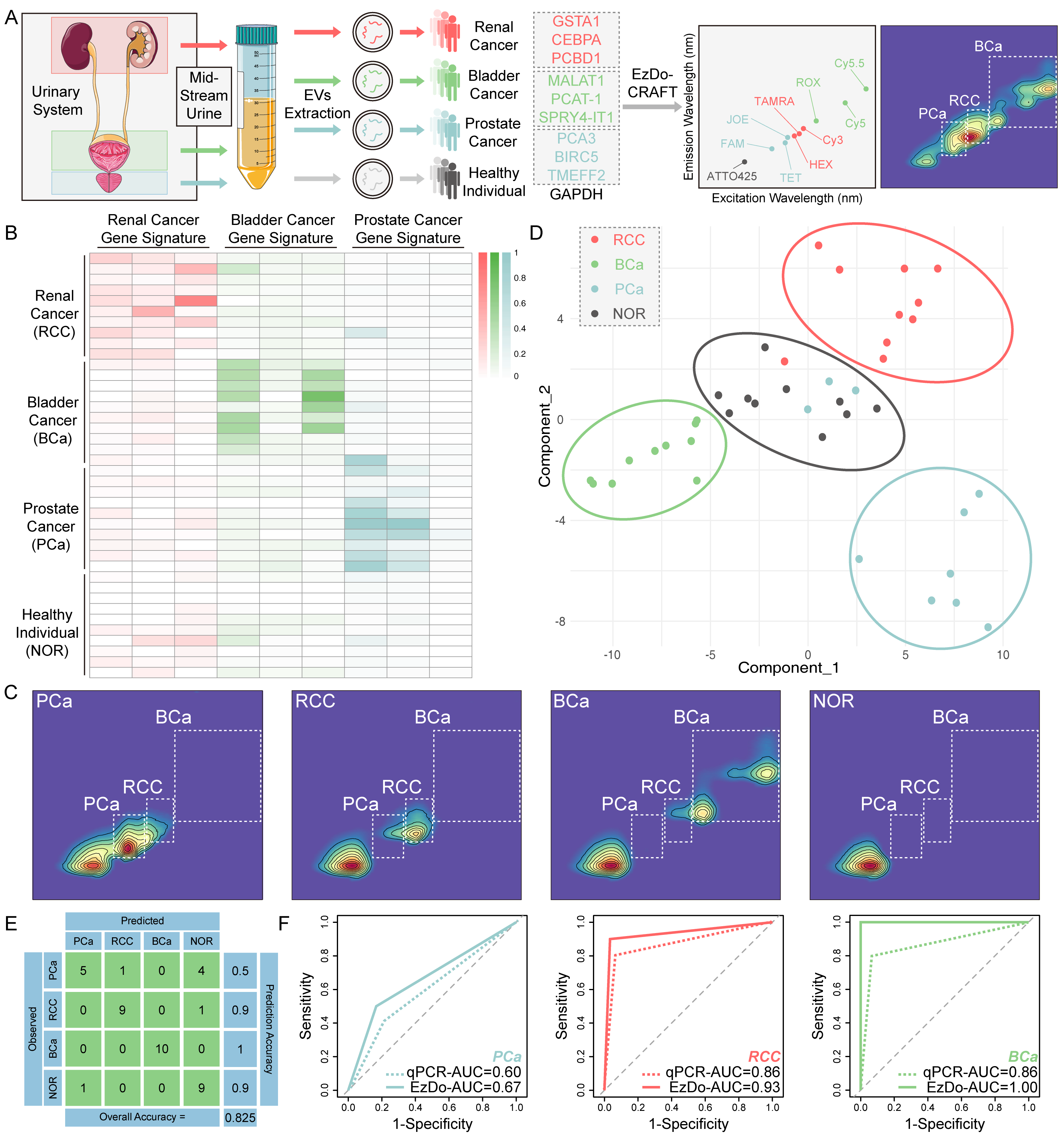

图6:使用EzDo-CRAFT进行多癌种同步诊断。

最后,EzDo-CRAFT平台被应用于实现三种泌尿系统常见肿瘤(膀胱癌、前列腺癌、肾癌)的无创鉴别(图6A)。实验显示三维光谱指纹可清晰区分各类肿瘤样本(图6C),N-PLS模型对三种癌种鉴别准确率达82.5%,优于qPCR(图6D-F)。该技术突破了传统单管式荧光检测的通量,展现出了EzDo-CRAFT在临床多重液体活检中的广泛适用性。

随着精准医疗的发展,临床对于检测技术的高通量、高灵敏、高特异性的信息获取提出更高要求。作者所提出的EzDo-CRAFT平台,整合了酶促反应与三维光谱指纹,实现了靶标识别与信号输出的高度正交化,在不依赖固相界面的条件下实现单管多靶标同步检测。平台克服了现有试剂难以兼顾正交识别与正交信号输出的局限,提升了检测通量、灵敏度与稳定性。EzDo-CRAFT除了在细胞分型、癌症诊断中的出色区分表现,通过单管同步检测还可降低批次效应所带来的误差,更易于结果的标准化。此外,平台还具备可拓展性,支持复杂场景下的多重检测,并可结合光谱拆分更进一步提升通量。综上所述,EzDo-CRAFT在多靶标精准检测方面的出色能力,有望革新现有的诊断方式,并拓展在多种生物医学领域的应用。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.chempr.2025.102656