在5600万年前的古新世-始新世极热事件(PETM)中,地球经历了剧烈变暖与海洋酸化。这一与当代气候变化高度相似的“远古实验”,一直是科学界关注的焦点,然而其背后的碳循环机制却始终未解。如今,我国科研人员在解决这一难题方面向前推进了一大步。

9月25日,《自然-地球科学》(Nature Geoscience)在线发表了中国科学院广州地球化学研究所研究员张一歌团队同合作者的最新研究成果。他们发现,海洋硫酸盐浓度变化犹如一个控制全球气候的“化学开关”,直接调控甲烷氧化路径,致使北极海洋从碳汇逆转为碳源。

“该研究不仅解决了PETM碳循环机制的科学难题,更重要的是为理解现代北极快速变化提供了历史参照。”论文通讯作者张一歌对《中国科学报》表示,随着北极海洋持续变暖和淡化,类似的甲烷氧化机制转变可能重现,这对预测未来气候变化具有重要预警意义。

张一歌在岩芯库手持刚钻获的岩芯。受访者供图,下同

张一歌在岩芯库手持刚钻获的岩芯。受访者供图,下同

?

甲烷氧化路径的“分水岭”

甲烷是仅次于二氧化碳的第二大温室气体,多以水合物“可燃冰”的形式储藏在海底。以往人们担忧其大规模、快速释放会加剧全球变暖,近年研究发现,绝大部分海底释放的甲烷会快速溶解并被微生物“消化”,但消化方式不同,产生的影响也大相径庭。

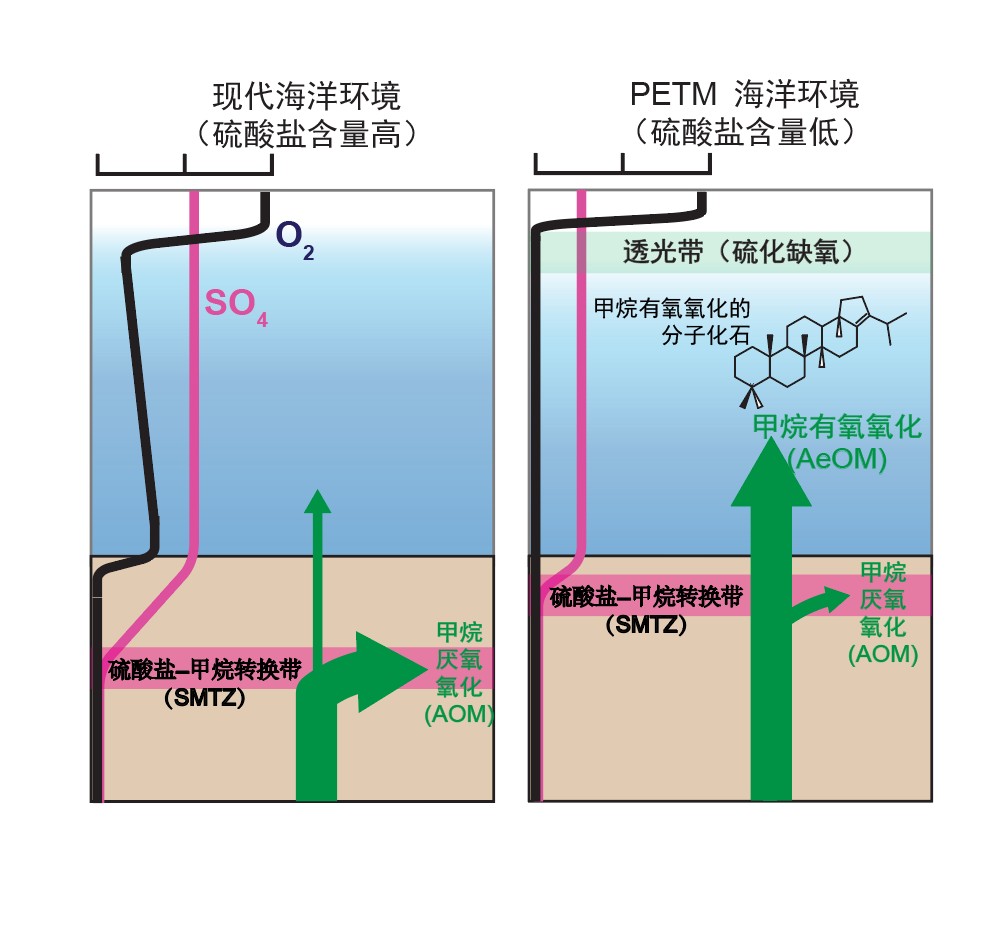

在现代海洋中,约90%的甲烷会被沉积物中的微生物在无氧条件下利用。这一过程就像一个“慢燃发电厂”,以硫酸盐作为“燃料”,高效转化甲烷能源,同时产生碱性物质,缓解海洋酸化。然而在PETM时期,北极海水硫酸盐浓度不到现代的三分之一。

“硫酸盐严重不足,就像燃料短缺一样,‘发电厂’无法正常工作,甲烷只能进入海水。”张一歌解释道,“这时,另一类喜欢氧气的细菌开始‘快速燃烧’甲烷,它们直接消耗氧气,释放二氧化碳,如同高温燃烧释放大量废气。”

“海底甲烷释放一直在进行,但绝大多数被微生物的厌氧氧化过程消耗。”张一歌意识到,关键或许不在于某些特殊原因导致巨量海底甲烷的突然释放,而在于甲烷被如何处理:厌氧氧化产生碱性物质缓解酸化,而好氧氧化直接产生二氧化碳加剧变暖和酸化。

“我在美国学习、工作、生活17年后,于2024回国加入中国科学院广州地球化学研究所。在美国读博期间,我就关注到这一问题,2011年还写成了课程论文,但当时缺乏实证支持。”张一歌说:“如果能找到PETM或其他地质历史上甲烷出现以及被氧化的实证,很可能就来自这些‘分子化石’。”

PETM事件与当前气候变化有颇多相似之处,是古气候研究的热点。30年来,科学界对其大量碳来源说法不一,经典假说缺乏确凿证据。为此,张一歌团队联合美国德州农工大学、夏威夷大学和北京大学等科研人员组成攻关团队,历时近5年,致力于从古老沉积物中寻找甲烷相关分子痕迹。

“在研究中,我们首次发现了5600万年前PETM超强变暖事件背后的全新机制。”张一歌介绍,关键在于甲烷在海洋中的氧化方式发生了根本性转变,这导致北极海洋从碳汇变为碳源,引发海水酸化,为新生代最显著的短期暖化、酸化事件提供了全新的机制解释。

远古微生物的“身份证”

“该研究最大的困难是从古老沉积物中寻找甲烷相关的分子痕迹,犹如大海捞针。”张一歌指导的博士生、论文第一作者Bumsoo Kim(金泛寿)说。

据介绍,海底甲烷主要通过两种方式被微生物消耗:缺氧沉积物中古菌和细菌合作厌氧氧化,以硫酸盐为氧化剂;富氧水体中细菌好氧氧化。不同微生物代谢产生特有脂类分子,成为“分子化石”,这让研究人员能够识别数千万年前起作用的微生物类型。

PETM时期北极海洋甲烷氧化路径转变概念图。

PETM时期北极海洋甲烷氧化路径转变概念图。

?

“我们不可能找到任何一个事件一个地点的沉积物样品就去做生标,期望能有所发现。”Bumsoo Kim说。幸运的是,张一歌团队意识到了前人报道的数据的重要性,开发了从已发表生物标志物数据中挖掘新思路的大数据方法,构建了相应的数据库,并发表了一系列相关研究作为技术储备。

海水硫酸盐浓度很有可能是控制甲烷氧化方式的关键因素。当PETM期间北极海水硫酸盐浓度降至现代水平的1/3时,甲烷无法在沉积物中被及时厌氧氧化,转而在水体中进行好氧氧化,使北极海洋从碳汇转变为碳源。

“我们的发现有一定的偶然性。”张一歌介绍,荷兰科学家Schouten等在2007年对PETM期间北极沉积物的研究中就报道了hop-17(21)-ene这种分子化石的出现,但他们没有深入探讨其意义。“我们读到这篇文章以后,立即申请样品进行重新分析。”

研究团队不仅确认了该生物标志物的存在,还通过单分子同位素技术证实了其与甲烷氧化的关联。研究证实,PETM期间北极海洋确实发生了甲烷氧化方式的根本转变,从以厌氧氧化为主转向好氧氧化占主导,这为理解PETM碳循环机制提供了直接证据。

“我们的创新在于将分子化石、同位素地球化学和数值模拟相结合,建立了从分子尺度到全球碳循环的完整证据链。”张一歌对《中国科学报》表示。

他们通过检测化合物hop-17(21)-ene及其碳同位素组成,成功“复原”了5600万年前的甲烷氧化过程。这些分子痕迹如同古代细菌留下的“身份证”,显示在PETM事件时期,进行“快速燃烧”的甲烷分解细菌活动显著增强并达到高峰。

“我们通过读取这些‘身份证’,可以准确知道当时哪类微生物在工作,是慢燃发电还是快速燃烧,工作强度有多大。”Bumsoo Kim说。

北极变暖或重演历史“剧本”

“地球系统犹如精密的化学工厂。”张一歌总结说,“理解这些‘分子开关’的运作机制,是我们预测未来气候的关键钥匙。”

基于海洋浮游植物分子化石重建的二氧化碳浓度显示,PETM恢复期北极海洋的二氧化碳浓度水平比全球平均值高200-700ppm,这表明北极海洋从原本吸收二氧化碳的“海绵”变成了排放二氧化碳的“烟囱”。

“因为海水变淡、硫酸盐减少,甲烷只能通过‘快速燃烧’的方式分解,直接制造了大量二氧化碳。”论文共同作者、北京大学研究员沈佳恒表示,这从根本上改变了北极在全球碳循环中的角色,使其变成温室气体排放源。

研究进一步揭示,地质活动,如地壳运动和岩石形成、大陆风化、火山喷发等,会直接影响海洋硫酸盐含量,进而决定甲烷分解的方式。在数亿年前的中生代(恐龙时代)至数千万年前的新生代早期的远古海洋中,硫酸盐含量长期较低,这一特征可能对全球碳循环和气候产生了重要影响。

“这就像地球系统过程控制着海洋的‘燃料供应系统’,进而影响甲烷能源的利用方式和整个气候系统。”沈佳恒强调,该研究提醒我们,当北极海水变淡、化学环境改变时,可能重演5600万年前的故事,即甲烷从高效利用转向快速燃烧,需要密切关注这一区域的变化。

英国南安普顿大学教授Gordon Inglis在审稿意见中评价称:“这是一篇令人兴奋且具有挑战性的研究论文,相信会在PETM和更广泛的古气候学界引发广泛讨论。”

接下来,张一歌团队将运用生物标志物、数据科学以及数值模拟等方法揭示更多重大科学问题,在地球系统科学框架下深入研究生物地球化学过程对气候变化的影响机制。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41561-025-01784-3

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。