|

|

|

|

|

锂离子电池的未来:高电压快充钴酸锂正极材料研究新动向 Engineering |

|

|

论文标题:High-Voltage and Fast-Charging Lithium Cobalt Oxide Cathodes: From Key Challenges and Strategies to Future Perspectives

期刊:Engineering

DOI:https://doi.org/10.1016/j.eng.2023.08.021

微信链接:点击此处阅读微信文章

在当今数字化、智能化飞速发展的时代,3C电子产品(计算机、通信和消费类电子产品)已成为人们生活中不可或缺的一部分。随着5G通信技术的商业化以及物联网的迅速崛起,市场对这些电子产品提出了更高的要求,不仅需要它们具备轻型化、小型化、智能化的特点,更期望它们拥有更长的待机时间。为了满足这些需求,锂离子电池(LIBs)作为核心储能部件,亟需在高能量密度和高功率密度方面取得显著进步。中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室吴忠帅研究团队在中国工程院院刊《Engineering》上发表了一篇题为“High-Voltage and Fast-Charging Lithium Cobalt Oxide Cathodes: From Key Challenges and Strategies to Future Perspectives”(高电压快充钴酸锂正极——关键挑战、改性策略与未来展望)的综述论文,深入探讨了钴酸锂(LiCoO2,简称LCO)正极材料在实现这一目标过程中面临的挑战、改性策略以及未来发展方向。王功瑞为文章第一作者,吴忠帅为通讯作者。

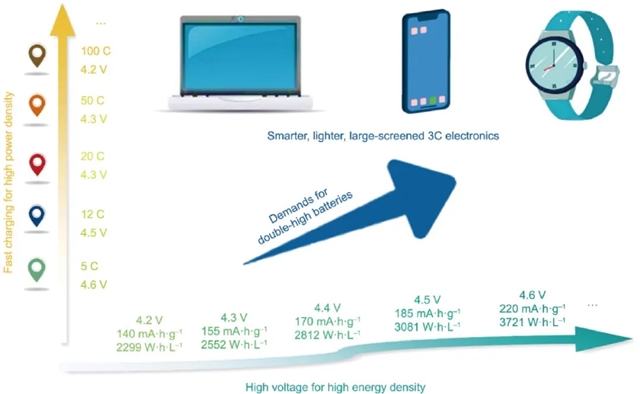

自1991年锂离子电池成功商业化以来,凭借其高能量密度、高工作电压和良好的循环性能等优势,在众多应用场景中脱颖而出,成为极具潜力的储能系统。LCO作为目前商业化最为成功的正极材料之一,其工作电压和比容量的提升,极大地推动了单体级锂离子电池能量密度的进步,从200 W·h/L(80 W·h/kg)发展至如今的700 W·h/L(280 W·h/kg),显著延长了3C电子产品的待机时间。然而,LCO在工作电压和快充能力方面仍存在不足,无法完全满足高端便携式电子产品对“双高”储能目标的要求。快充能力作为衡量功率密度的关键指标,对于提升消费者使用便利性至关重要。美国能源局已确定了≥6C的极速充电指标,意味着电池需在10分钟内完成充电。但遗憾的是,快充性能的提升往往伴随着容量、电压平台和循环寿命等其他性能的损失。

图1 基于高电压快充钴酸锂的双高型锂离子电池需求示意图。

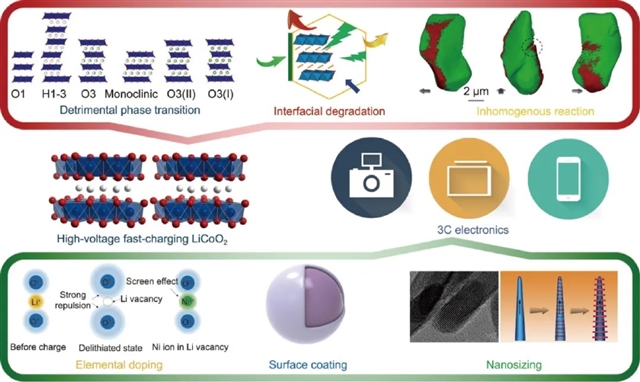

该综述论文首先全面详细地剖析了LCO的关键失效机制,涵盖体相结构退化、界面结构失稳、非均质反应过程和缓慢的界面反应动力学等方面。在高截止电压条件下,LCO的体相结构会发生演变及退化。研究表明,随着LixCoO2脱锂深度的增加,晶格氧层排斥力增大,导致形成一系列中间相,并最终在Li+完全脱出时形成不可逆相变。此外,Co3+溶出和晶格氧的释放也是高电压钴酸锂结构失效的重要原因。界面失效机制同样不容忽视,表面结构和化学演化会导致LCO电化学性能衰退。例如,表面不可逆相变、O2损失和Co溶解、电解质分解、电极电解质界面(CEI)层过度生长等副反应的发生,会增加电极电荷转移电阻,对LCO的循环性能和倍率性能产生不利影响。

在快充条件下,LCO的失效机制同样复杂。电极内部的不均匀性会导致局部贫锂相的产生,进而引发结构缺陷和不可逆的相变。此外,界面动力学迟缓也会引发结构失效,缓慢的界面反应动力学会导致负极侧金属锂沉积、电解液分解和固体电解质界面(SEI)/CEI膜过度生长,加速电化学性能的衰减。

针对上述挑战,研究人员提出了多种改性策略。元素掺杂是一种有效的手段,通过调整原子尺度的晶体结构,如带隙、阳离子排列、缺陷浓度和电荷重新分配等,来调整LCO的固有物理特性。例如,锂离子位点的镁离子掺杂可以抑制高SoC下Co–O层位移,缓解不可逆相变和表面区域的CEI过度生长。钴离子位点的掺杂,如锆(Zr)、铝(Al)和钒(V)等原子的引入,已被证明可以有效增强LCO的电化学性能。氧离子位点的掺杂,如硒(Se)和氟(F)等元素的引入,可以抑制氧离子逃逸和提升钴阳离子稳定性。多位点协同掺杂则可以实现更高的充电截止电压,促进能量密度的提升。

图2 用于3C电子产品的高电压快充LCO正极的主要挑战和改进策略。

表面包覆策略通过介电材料、离子导电材料和电子导电材料等不同类型的包覆材料,可以在LCO表面形成保护层,减轻有害副反应,提升界面相容性和离子/电子导电性。例如,Al2O3作为典型的介电材料,通过原子层沉积的方法合成了超薄(1 nm)Al2O3层包覆LCO,显著提升了表面层锂离子扩散和电化学性能。尖晶石相锂离子导体作为表面包覆材料,具有三维(3D)锂离子扩散路径和高的结构稳定性,可以在高达4.75 V的工作电压下保持高稳定性。电子导电材料如氧化石墨烯的包覆,不仅可以提供物理保护,还能提升LCO的电化学性能。

纳米化策略通过缩小电极材料的颗粒尺寸,增加与电解质的接触面积并缩短Li+的输运距离,从而有效提升倍率性能。例如,通过机械剥离策略设计的二维LCO纳米片,展现出显著的零应变循环特性和优异的倍率性能。此外,特定暴露面的纳米LCO正极材料,如具有{010}面为主导暴露晶面的分层梭形LCO微米棒,可以显著提升高倍率性能。

多策略复合相较于单一改性方法更具潜力,可以产生优势互补。例如,将元素掺杂与表面包覆策略相结合,开发出的新型LCO正极材料,在高压下展现出良好的结构稳定性。其他影响因素如电解质、黏合剂、电极的曲折度、充电协议和预锂化方法的优化等,也对提升LCO的电化学性能具有重要意义。

尽管在LCO正极材料的研究中已经取得了令人鼓舞的进展,但在满足更高电压(高于4.6 V)和更快充电能力(高于50 C)的需求方面,仍面临诸多挑战。未来的研究方向包括设计高压(≥4.6 V)LCO正极、设计快速充电(≥50 C)和高压(≥4.6 V)LCO正极、开发与高压快充LCO正极相匹配的先进电解质、通过原位表征和理论模拟深入阐释LCO电荷存储机制以及实现基于高电压快充LCO正极的“双高”型锂离子电池等。这些研究方向的深入探索,将为设计和实现用于下一代双高锂离子电池的高电压快充钴酸锂正极提供独到的建议和理论指导,有望推动3C电子产品以及电动汽车等领域的进一步发展,为人们的生活带来更多便利和创新。

论文信息:

Gongrui Wang, Zhihong Bi, Anping Zhang, Pratteek Das, Hu Lin, Zhong-Shuai Wu. High-Voltage and Fast-Charging Lithium Cobalt Oxide Cathodes: From Key Challenges and Strategies to Future Perspectives. Engineering, 2024, 37(6): 115–139

开放获取:

https://doi.org/10.1016/j.eng.2023.08.021

更多内容

屠海令、彭苏萍:先进电池——材料和技术创新推动未来能源发展

电动汽车电池二次利用,开启太阳能存储新篇章

吉林大学研究团队:商用大腔体压机的超高压高温产生和多学科交叉应用

Engineering 2025年6月刊目录 | 激光微纳制造专题

Engineering征稿启事:人工智能赋能工程科技

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。