文|《中国科学报》记者 李思辉 实习生 张鸿悦

2025年3月的一个清晨,李亚军正在广州一家单位的宿舍里,准备开始新一天的工作。突然,她接到导师宁国贵从武汉打来的电话。“投稿有消息了,建议你回来补充实验、进一步改论文。”

听到这个消息,她顿时心头一热。“四五年的努力,终于有回响了!拿博士学位证应该没问题了!”她立即向单位领导说明情况,第二天就坐上了开往武汉的高铁。回到母校华中农业大学,回到那间熟悉的实验室里,她夜以继日地补充实验、修改论文,一切都那么熟悉和亲切……

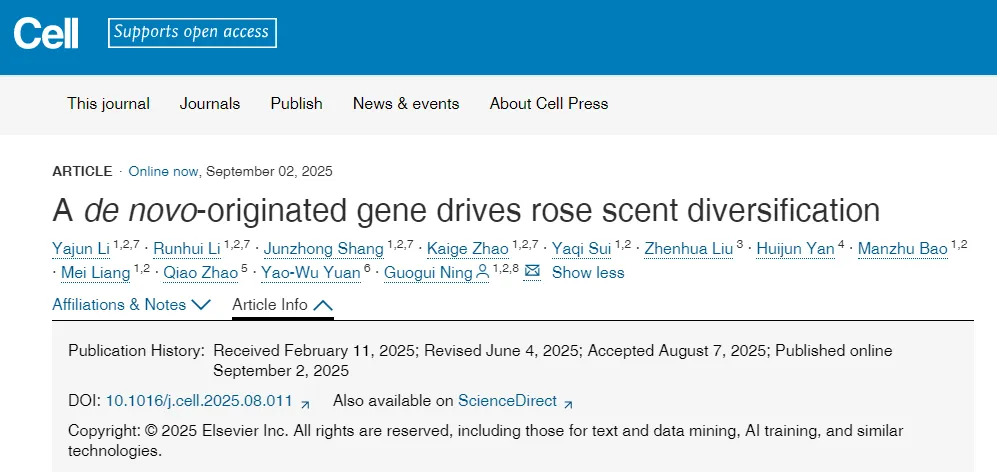

9月2日晚间,他们历时5年多完成的一项关于“全新基因从零诞生到调控月季花香的完整过程”的文章,在线发表于Cell。这篇文章,不仅是华中农业大学教授宁国贵课题组的第一次顶刊突破,也是国内第一篇发表在Cell上的月季研究领域的论文。

李亚军

李亚军

?

寻找丢失的花香味

故事源于一次花丛中的“闻香”。

2020年9月,华中农业大学花卉试验基地,一对从植物分类上看似相同的木香花引起了宁国贵的注意:金黄色的变种几乎闻不到香味,而白木香却散发着浓郁香气。

“为什么外观相似的花朵,在香味上却有天壤之别?”面对导师抛出来的问题,课题组展开了讨论和研究。最终,引出了一个关键科学问题——花香的调控机制及其背后的原理。

“花香是蔷薇科植物最重要的观赏性状之一,却在人工驯化过程中逐渐丢失。我们希望通过研究揭示其背后的原理,寻找丢失的香味。”宁国贵告诉《中国科学报》。

于是,该研究团队决定从基因层面寻找答案。他们以木香为材料,聚焦香味迥异的两个变种——白木香与黄木香,从中发现差异。

“宁老师交给我这个课题时,我非常兴奋。我自大学起就专注于花卉色泽与香气的研究,而这一次我们拥有天然的对照材料,可以直接从基因组层面解析香味差异的成因。”李亚军说。

作为她读博期间的唯一研究,她全身心投入其中。研究过程中,她主要负责样品采集、部分组学分析、代谢通路解析以及新基因的功能验证。

为确保数据准确性,研究团队在样品采集后立即开展代谢物检测。李亚军回忆,2021年4月,木香花期采样时,为准确测定新鲜样品中的丁香酚含量,需要迅速完成相关数据分析。由于仪器预约紧张、萃取头数量有限,大家每隔一小时就需上样一次。那几天,大家几乎住在实验室,铺开瑜伽垫轮流休息,以保障完成实验进度。

通过对两种花的基因组进行精细比对,他们发现在黄木香中存在一个特殊基因的高量表达,而在白木香中该基因完全缺失。更令人惊讶的是,这个基因在现有的全球基因数据库中找不到与之相似的序列,仿佛是一个“没有祖先的新基因”。

“基因决定性状”是当前生命科学领域广泛认可的核心命题。新基因是如何产生的?学界普遍认为新基因由基因通过“复制-变异”产生。

该研究团队在追溯黄木香中这个“没有祖先的新基因”起源的过程中,惊奇地发现它并不遵从“复制-变异”理论,而是以其他的方式诞生。

研究人员采用倒推法,在蔷薇科植物中寻找线索。通过大规模基因比对,他们发现,这种基因的诞生过程更像是一场自然界的“搭积木游戏”:先有零散的基因片段,再逐步组装成完整基因。

经过逐一验证,研究团队最终证实这种基因确实是一个“从零开始”组装的新基因。功能研究表明,这个基因如同一个精准的“调度员”,通过调控花香合成通路中的多个关键酶,有效抑制丁香酚的产生,继而导致花儿不香了。

研究团队将这个新基因命名为SCREP——SC代表花香味(scent),REP代表抑制(repressor)。这一名称直观体现了其抑制花香的作用。

“这项关于花香浓淡的研究,让我们意外发现了与传统理解完全不同的基因产生过程。我们立即开始查阅资料,竟有了意外发现!”宁国贵介绍,其实早在2019年,就有科学家在Nature刊文,提出“基因从头起源”的假说,但一直缺乏多步产生新基因的实证支持。而此次的意外发现,让全世界第一次“真正看到了”。

这种不谋而合,让宁国贵、李亚军以及其他合作者都意识到,这可能是一份颠覆传统的、具有开创性的工作。

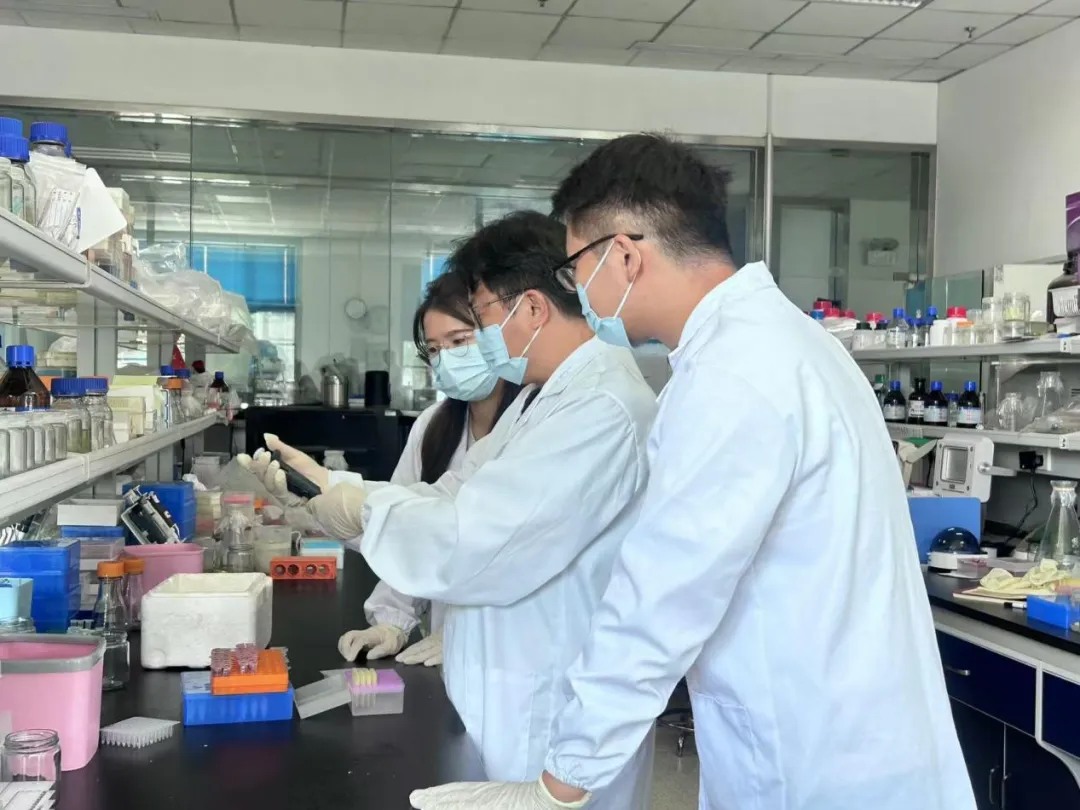

宁国贵(中)与课题组成员张鸿悦/摄

宁国贵(中)与课题组成员张鸿悦/摄

?

带着遗憾离开

科研之路往往很难一帆风顺,这项持续5年半的研究也是如此。

5年多的时间里,李亚军一直在做这项“寻找丢失的香味”的研究。除了这篇迟迟未能发表的论文之外,她没有发表任何论文。因此,她虽然取得了博士毕业证,但没能拿到学位证。这使李亚军一度产生自我怀疑,觉得自己也许未必适合做研究。

李亚军坦言:“读博期间,看到同期同学陆续发表论文、申请专利、顺利毕业,而我却一直没有突破,心理压力非常大。”这种焦虑在读博后期达到顶点,以至于去年10月份,她在没能取得博士学位的情况下,拒绝了导师“再读半年,完善这项研究”的建议,选择放弃科研,拿着毕业证前往广州找工作、上班。

上了小半年班,她对研究的执着更淡了,觉得自己可能不会再回去了。直到今年3月的那天清晨,接到导师的消息——论文被Cell要求返修。

尽管此前课题组没有发过顶刊,并且此次修改后,论文最终能否被接收,结果仍不确定,但李亚军还是决心立即返回武汉。

“这是我们四五年心血的结晶,无论结果如何,都应该尽力完善到底。”她立即与单位领导沟通,协调交接工作事宜,第二天便踏上归程。

Cell返回来的审稿意见中,一位审稿人质疑论文分析广度不足,要求补充大量实验证据和数据,来验证SCREP是否真是一个“没有祖先的新基因”。

面对专业且犀利的审稿意见,研究团队决定用扎实的实验数据去回应。他们系统检索了全球的DNA数据库,进行了上千次迭代比对与验证实验。“这个过程异常繁琐,每一步都需反复调整参数、多角度验证,必须做到无懈可击。”宁国贵说。

今年3月到6月,研究团队紧锣密鼓地工作,经常熬夜加班至凌晨。有时凌晨3点多,他们还在实验室核对数据。

好在凭借严谨的态度和充分的数据,他们最终成功说服了审稿人。

2025年8月7日,论文被正式接收。5年多的坚持与付出,140多页的研究,相当于一本书的厚度,最终浓缩成了一篇论文。

得知接收消息的那一刻,李亚军感到“心中的大石终于落下,一切都值得”。

论文发表于Cell

论文发表于Cell

?

被导师当成“反面教材”

一位学者评价:宁国贵团队的这项研究不仅解析了一个新基因的诞生,也提供了一种研究范式——新基因可以从零开始,像“搭积木”一样逐步组装而成。这为今后探索基因起源提供了可复制的方法体系。

宁国贵介绍,这个发现为香味育种带来了一些新思路,研究团队通过实验论证,将SCREP基因转接入草莓、矮牵牛等植物中,同样可抑制其香味释放,证实该基因在跨物种范围内具有保守功能。

这一发现打破了传统育种中侧重花形、花色、大小等视觉性状的局限,首次从嗅觉维度系统揭示了花香形成的遗传基础,更全面地解读了花儿在自然界中形状变迁的规律。

对于未来,团队已有明确布局。宁国贵表示:“通过调控基因表达,我们有望设计出不同香气强度和类型的花卉品种。”

李亚军也表示未来将继续深耕这一领域,积极探索“花香定制”的可能性。

尽管读博过程中的很多无奈只有自己知道,尽管结果没有辜负她5年多的努力,但李亚军依然为自己的中途出走感到有些不好意思。

论文发表前夕,宁国贵在组内总结这项研究时,也批评她“不该不听劝告跑出去了”。

“如果她在关键阶段能够坚持下来,实验周期还可以缩短,整体进展可能更快。所以说,科研要坚持,不要急躁。多读一年博士经济上有补贴,也不是过不下去嘛。在这个事上,李亚军学姐是个反面教材。”

对于导师的批评,李亚军表示完全接受,同时也特别能理解。她告诉《中国科学报》,宁国贵自己也忍受过很长时间的“孤独”——因为他从事的花卉研究拿不到太多经费、不容易出大成果,他的职称很长时间上不去。从2008年至2020年,他当了13年副教授,但他能“耐得住”。

“科研之路是一场修心之旅,需要有‘上善若水’的坚韧——水善利万物而不争,从容向下、持久绵长,却最终汇成江河、成就浩瀚。做研究也是这样,不浮躁、不急于求成,在寂寞中积累,在困难中迂回前进,最终一定会有回响。”这是宁国贵在本学期第一次组会上讲话的核心观点。

文章链接:

https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.08.011

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。