|

|

|

|

|

光学微球纳米成像技术:进展与挑战 Engineering |

|

|

论文标题:Optical Microsphere Nano-Imaging: Progress and Challenges

期刊:Engineering

DOI:https://doi.org/10.1016/j.eng.2023.10.019

微信链接:点击此处阅读微信文章

厦门大学洪明辉教授团队在《Engineering》发表了题为“Optical Microsphere Nano-Imaging: Progress and Challenges”(光学微球纳米成像进展和挑战)的综述文章,深入探讨了光学微球纳米成像技术的最新进展、面临的挑战以及未来的发展方向。新加坡国立大学吴光兴为文章第一作者,洪明辉教授为通讯作者。

光学微球纳米成像技术作为一项前沿的显微成像手段,近年来在学术界和工业界都受到了广泛关注。传统光学显微镜由于受到光学衍射极限的限制,其成像分辨率难以突破阿贝衍射极限,这在许多纳米尺度应用中成为瓶颈。然而,光学微球纳米成像技术以其经济高效、实时无标记成像的特点,为克服这一限制提供了新的思路和方法。

光学微球纳米成像技术的核心在于利用微球透镜的特殊光学性质,实现对纳米结构的高分辨率成像。这种技术能够达到 1/6~1/8 倍波长的成像分辨率,远超传统光学显微镜的极限。其原理是利用微球透镜生成样本表面纳米结构的放大虚像或实像,这些图像被传统光学显微镜采集并进一步放大,从而实现对纳米结构的清晰成像。

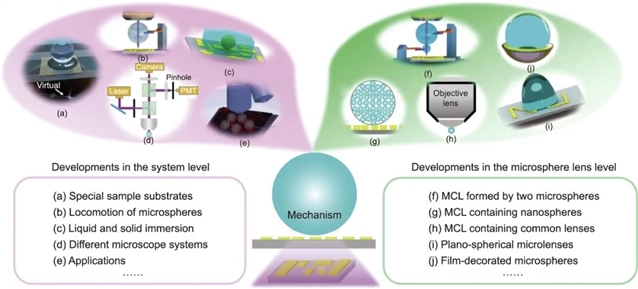

图1 光学微球纳米成像的原理及其进展。这些进展可以分成两大类,即系统层面的发展[(a)~(e)]和微球透镜层面的发展[(f)~(j)]。

在系统层面,研究人员通过优化单个微球纳米显微镜的工作环境和辅助成像的硬件设施,显著提升了成像性能。例如,使用等离子体增强衬底可以增强成像分辨率,微球透镜的移动操控技术使得微球能够在样品表面自由移动,极大地提高了成像的灵活性和通用性。此外,将微球与不同类型的显微镜(如荧光显微镜、共聚焦显微镜和干涉显微镜)结合使用,也拓展了其应用领域。

在器件层面,构建微球复合透镜组和改造微球的基本结构,包括几何形貌和材料组分,是提升成像性能的另一重要方向。微球复合透镜组通过级联放大成像,实现了更高的放大率和更大的视场。而工程化微球,如平球面微透镜(PSML)和薄膜修饰的微球,通过特定的几何形状或表面结构设计,进一步提升了成像分辨率和对比度。

尽管光学微球纳米成像技术取得了显著进展,但仍面临一些挑战。其中最突出的问题是微球纳米显微镜的工作距离短,这限制了其在细胞内部结构成像或芯片内部电路检测等应用中的使用。此外,微球的球差和色差问题也影响了成像质量。目前,该领域与计算成像技术的结合较少,而计算成像方法,尤其是机器学习算法,有望为克服这些挑战提供新的解决方案。

未来,光学微球纳米成像技术有望朝着小型化、高度集成化和良好便携性的方向发展。通过开发紧凑且高度集成的光学纳米显微镜系统,不仅可以提高性价比,还可能在性能上优于传统的体块装置。例如,将复合透镜阵列直接集成到相机前方,可以最大限度地利用相机的像素,提高成像通量。

光学微球纳米成像技术在半导体行业、生物医学领域等具有广阔的应用前景。在半导体行业,它可以用于检测半导体芯片上任意感兴趣的位置,通过扫描和图像拼接,获取大面积的高分辨率图像。在生物领域,微球纳米显微镜能够在液体环境中工作,无需荧光标记即可实时监测生物样本的活动,为生物医学研究提供了新的工具。

洪明辉教授团队的研究成果不仅为光学微球纳米成像技术的发展提供了新的理论支持,也为相关领域的应用提供了重要的技术参考。随着技术的不断进步和创新,这一领域有望在未来实现更多的突破和发展,为科学研究和工业应用带来更多的可能性。

论文信息:

Guangxing Wu, Minghui Hong. Optical Microsphere Nano-Imaging: Progress and Challenges. Engineering, 2024, 36(5): 102–123

开放获取:

https://doi.org/10.1016/j.eng.2023.10.019

更多内容

一种用于大视场成像和偏振光谱探测的微型可重构超构光学系统

激光增材制造最新进展:南京理工大学团队通过深度学习模型提高激光PBF打印质量

西安交大团队实现多光学通道微型碱金属原子气室批量制造

Engineering 2025年6月刊目录 | 激光微纳制造专题

Engineering征稿启事:人工智能赋能工程科技

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。