|

|

|

|

|

原位光谱揭示铜催化剂表面非共价相互作用调控电催化反应 |

|

|

电催化反应发生于固-液界面复杂环境。催化剂表面水分子与电解质离子通过氢键、离子-偶极作用等非共价相互作用形成局部微环境,显著调控反应路径,但其动态行为长期缺乏直接观测证据。西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心杨汶醒团队利用原位拉曼光谱,观测碱性电解液中铜电极表面水分子的结构随电极电势发生规律性变化,首次直接证实界面微环境通过非共价相互作用调控电催化选择性,为理性设计电催化体系提供新思路。

2025年8月19日,相关研究以“Resolving non-covalent interactions between surface hydroxyl on Cu and interfacial water in alkaline CO electroreduction”为题,发表在Nature Catalysis期刊上。西湖大学为通讯单位,西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心杨汶醒研究员为文章通讯作者,博士生刘起良为文章第一作者。

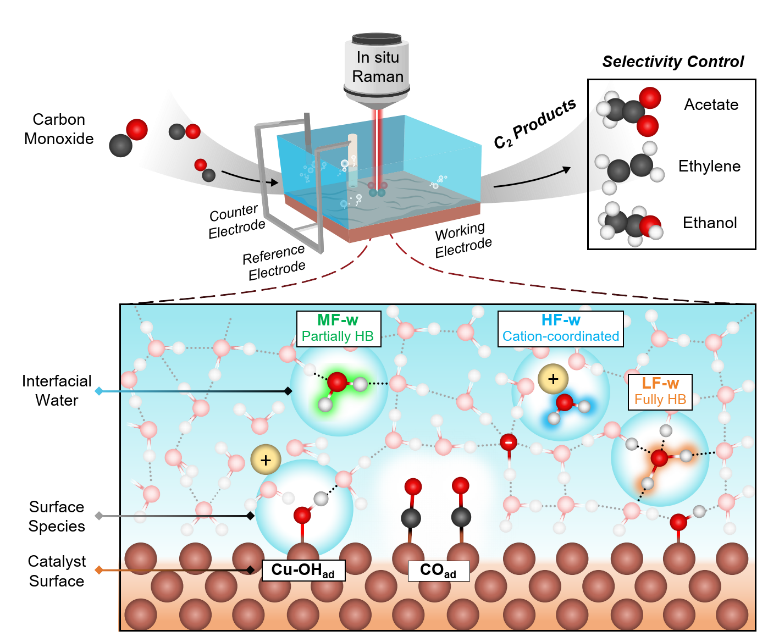

电催化是将清洁可再生电能转为化学燃料存储的关键技术。其中,电化学CO2/CO还原反应(CO(2)RR)兼具CO2减排与高值化学品合成的潜力因而备受关注。相较于热催化体系,电催化界面存在水分子与离子构成的复杂局部微环境,常常超越催化剂本征属性成为反应选择性与活性的关键控制因素。铜作为目前唯一可高效转化CO(2)为多碳产物的单金属催化剂,其催化选择性显著受电解质中的水分子和离子调控。铜表面也存在丰富的电含氧/羟基物种,其强氢键供/受体能力也可通过与电解质的动态相互作用,主动参与微环境构建(图1)。尽管原位光谱技术已揭示CO(2)RR关键中间体(如COad)的行为规律,但电极表面微环境的分子层次中的弱相互作用研究仍严重缺失。文献大量报道显示,CORR中乙酸盐产率系统性高于CO2RR——这不仅凸显了微环境对C2产物选择性的决定性作用,也为突破现有研究局限提供了关键切入点。

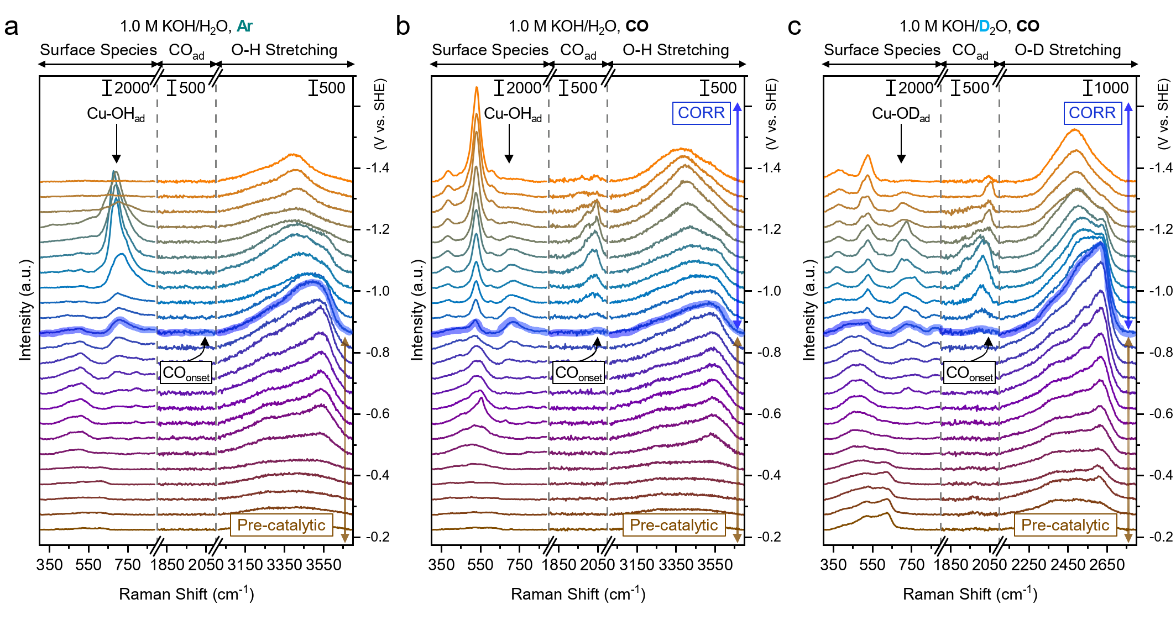

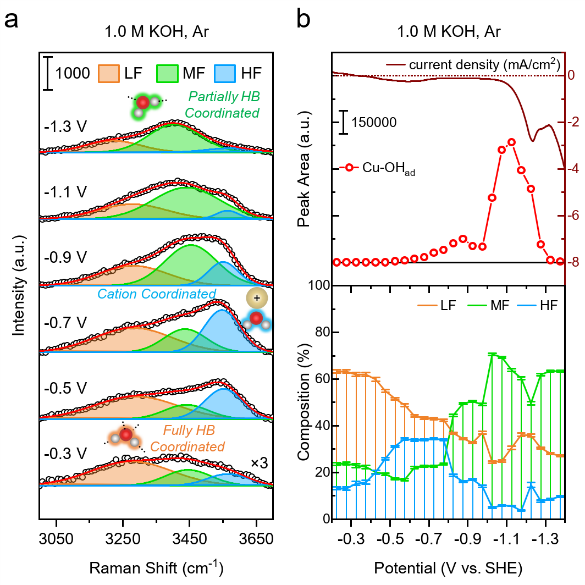

该工作首先利用原位表面增强拉曼光谱结合13CO以及D2O等同位素标记实验,系统地观测了不同电位下铜箔电极模型催化剂在一氧化碳还原(CORR)过程中可能存在的界面物种,并确认了铜催化剂于强碱性电解液条件中表面存在大量吸附的羟基——Cu-OHad。铜电极在碱性环境中,其表面水分子的结构随着电势驱动会发生普遍性的变化(图2)。在-0.6到-1.1V之间中波数水增多,并伴随着高波数水含量下降以及Cu-OHad的生成;在-1.1V之后更负的电位下Cu-OHad开始脱附,然而中波数水的含量几乎保持不变(图3)。这种界面水分子的电位依赖变化揭示了在电极表面吸附的羟基(OHad)和附近的水分子(H2O)之间,存在着一种复杂的非共价相互作用。这种相互作用通过一种特殊的“OHad…M+(H2O)n复合物”结构来实现,其中M+代表电解液中的阳离子(比如钾离子K+、钠离子Na+等)。尽管Cu-OHad在-1.1 V电位下脱附,中波数界面水的拉曼光谱比例却保持稳定(图3)。这表明生成的OH-…M+(H2O)n复合物并未扩散至溶液体相,而是因电荷中性滞留于电极近表面双电层内,从而持续调控催化反应路径。

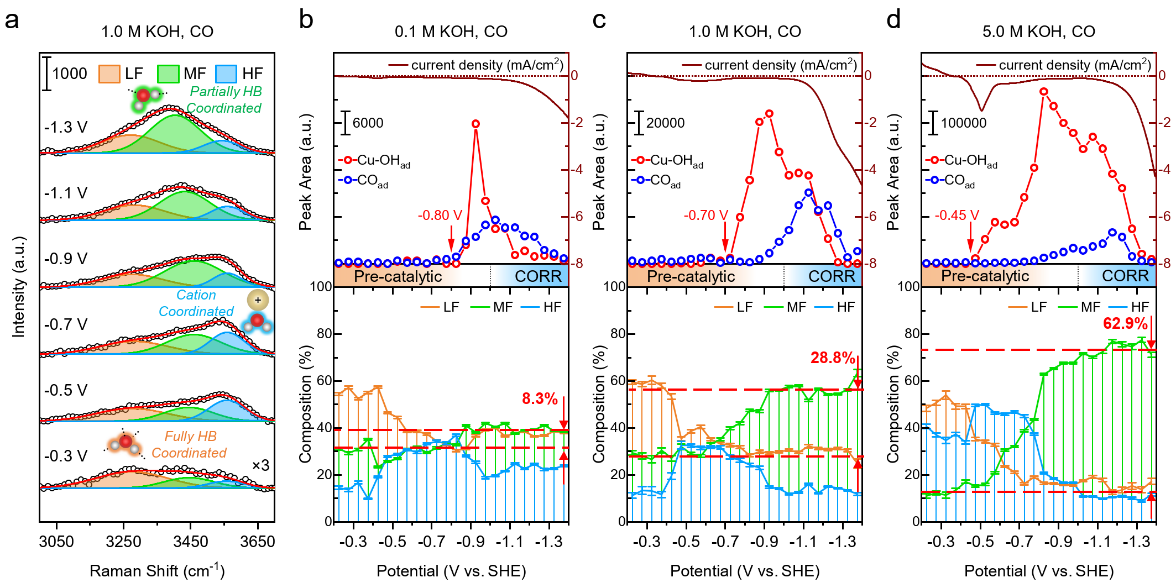

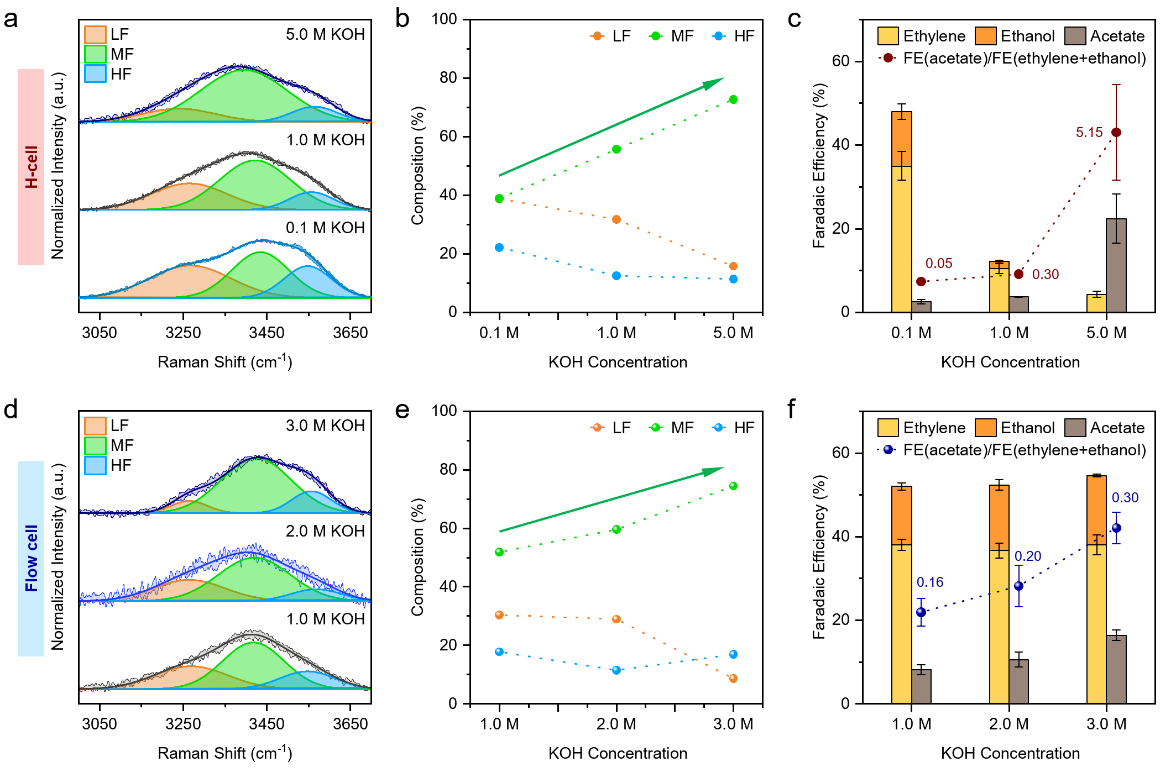

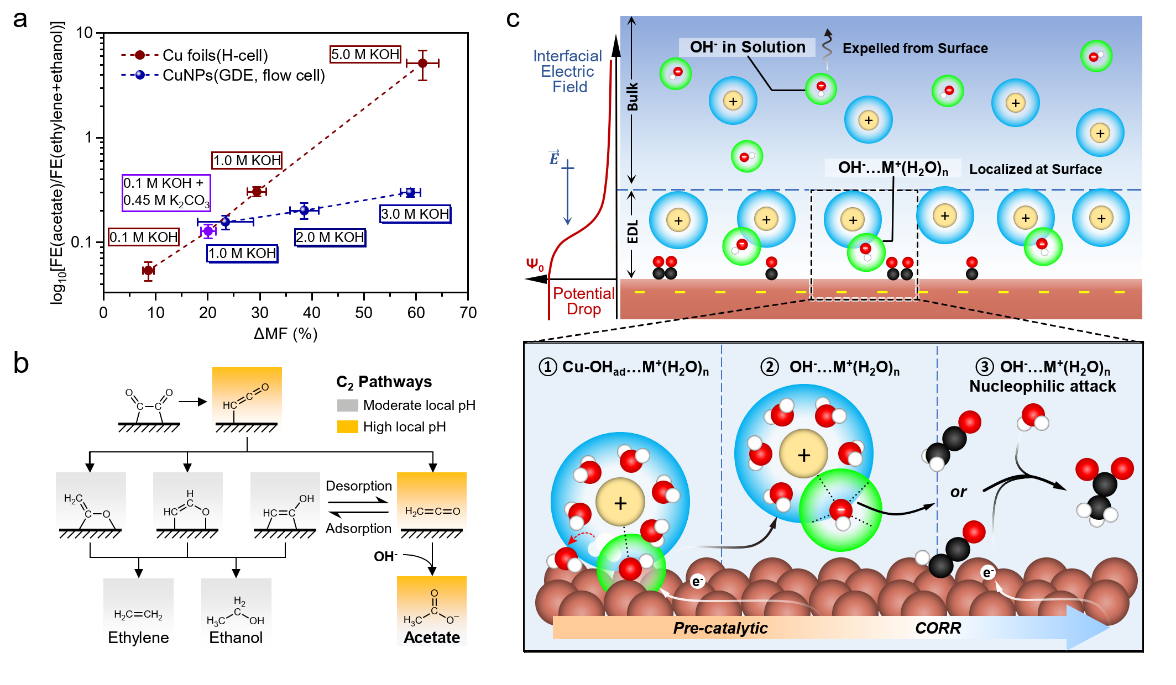

控制实验表明CORR起始电位后界面水始终以中波数结构为主,相同电位下不同KOH浓度引起中波数水增长幅度差异显著(图4)。催化性能的测试结果则表明C2产物中的乙酸盐的法拉第效率随着反应时中波数界面水比例的升高也相应升高,而乙烯和乙醇则反之下降(图5)。在传统电催化双电层模型的基础上,这些结果揭示了由非共价相互作用组成催化微环境的全新概念:形成的OH-…M+(H2O)n复合物会进一步留存于双电层中,使得CORR更倾向于接受OH-的亲核进攻从而选择性地转化为乙酸盐,而不是其他的C2产物,如乙烯或乙醇(图6)。

图1:原位拉曼光谱研究铜催化剂表面反应微环境。

图2:不同测试条件下铜表面物种、COad和界面水分子随电位变化的原位拉曼光谱。

图3:水峰拟合分析结果与表面物种峰面积强度随电位分布。

图4:不同KOH浓度中界面水分子随电位变化的原位拉曼光谱和拟合分析。

图5:H型池和流动池中的界面水光谱拟合结果以及CORR的C2产物分布。

图6:非共价相互作用调控局域催化反应路径机制。

该工作通过原位光谱技术实时探测界面水分子结构,首次解析了电极表面非共价相互作用的动态演变过程,从而揭示了非共价相互作用的动态调控机制对反应选择性的决定性影响。未来通过理性设计此类界面微环境(如调控阳离子/水网络),有望实现电催化反应路径的精准控制,为高效合成高附加值化学品提供新策略。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41929-025-01396-5