导读

有机发光二极管(OLED)技术凭借高分辨率、快速响应和柔性显示等优势,已广泛应用于智能手机、电视等领域。然而,高效、稳定且高亮度的蓝色磷光OLED始终是行业难题,其性能不足直接影响增强现实(AR)等高端显示的画质与寿命。近日,清华大学深圳国际研究生院等团队研发出两种新型非对称铱(III)发光材料,成功将OLED的蓝光峰值亮度提升至214,255 cd/m2,并在超高亮度下保持低效率衰减,器件寿命(LT50, 1000 cd /m2)突破1237小时,为下一代显示技术奠定基础。相关研究成果以 “Exceptionally high brightness and long lifetime of efficient blue OLEDs for programmable active-matrix display” 为题发表于《Light: Science & Applications》。

研究背景

在OLED三基色系统中,蓝光始终是制约高端显示性能突破的关键一环。相比于绿光和红光OLED已趋于成熟,蓝光OLED因效率低、寿命短和色纯度不足,仍是产业化进程中的技术瓶颈。特别是在AR/VR等对亮度与稳定性要求极高的应用场景下,蓝光器件面临严峻挑战。

蓝光磷光材料因其具备100%内量子效率的潜力,长期以来受到广泛关注。自2001年首个蓝光磷光分子Firpic问世以来,研究者围绕发射波长调控、外量子效率提升及色纯度优化不断推进。近年来,相关工作虽取得重大进展——如EQE提升至30%以上、发色接近NTSC蓝——但同时也暴露出三大核心难题:高亮下效率急剧衰减、器件寿命受限、亮度难以满足高端显示需求。

面对这一挑战,亟需从分子设计、器件结构优化与材料稳定性提升等维度协同突破,开发兼具高效率、高稳定性与高色纯度的新型蓝光磷光OLED材料,以加速其在可穿戴显示、可编程微显示等前沿领域的应用落地。

创新研究

近日,研究团队成功设计出两种新型铱(III)配合物(tBuCz-m-CF3和tBuCz-p-CF3),基于具有大位阻效应的3,6-二叔丁基咔唑(tBuCz)结构,实现了蓝光OLED在效率、稳定性与方向性发光控制上的三重突破。 如图所示,分子设计理念围绕“Highly bulky tBuCz”中心展开,具备以下关键优势:

图1. 发光分子设计理念示意图。

1. 分子稳定性显著增强:大位阻基团有效抑制激子聚集与分子间作用,提升分子光稳定性,光内量子产率高达98%;

2. 发光方向优化:分子结构调控使水平偶极占比高达93%,显著提升光提取效率;

3. 超低效率衰减:即便在105 cd/m2极高亮度下,外量子效率仍超20%,刷新蓝光OLED亮度下稳定性纪录。

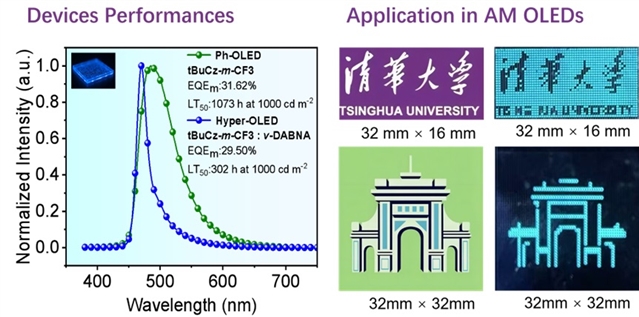

得益于上述优势,基于该材料的OLED器件实现了峰值外量子效率31.62%、亮度突破200,000 cd/m2,在1000?cd/m2常规亮度下器件寿命(LT50)达1237小时,寿命提升超3倍。同时,团队还开发出高色纯度的“超OLED”器件,具有半峰宽仅20?nm的极窄发光带宽,可精准呈现NTSC标准深蓝,极具显示潜力。

应用与展望

本成果为主动式可编程微显示提供了核心发光材料支撑,特别适用于AR/VR、车载显示、柔性可穿戴设备等对亮度、色纯度与寿命要求极高的场景。将来,研究团队将聚焦低功耗、高刷新频率的器件结构设计,持续推动高性能OLED向更广泛终端应用场景拓展。

图2. OLED器件性能图及其用于无源矩阵图片。

清华大学深圳国际研究生院伍成城博士,博士研究生童恺宁和硕士研究生施可飞为共同第一作者,康飞宇教授团队韦国丹教授、深圳大学杨楚罗教授、香港城市大学季昀教授和伊利诺伊香槟分校余存江教授为通讯作者,合作者包括北京大学孟鸿教授,南方科技大学孙小卫教授以及厦门大学解荣军教授团队。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-025-01817-x

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。