导读

金属卤化物钙钛矿由于其高色纯度、带隙可调和制备成本低廉等特性,在发光二极管中表现出巨大的潜力。相比之下,深蓝色发光二极管,特别是λ< 460 nm(与商用GaN相比),光电性能仍然落后,这也严重阻碍了钙钛矿发光二极管(PeLED)全彩显示的商业化进程。

近日,哈尔滨工业大学、哈工大郑州研究院红外薄膜与晶体朱嘉琦教授团队联合云南大学物理与天文学院赵勇彪教授团队以及北京量子信息科学研究院秦廷箫博士提出了原位氯化(isCl)后处理的方法调控了混合卤素准二维钙钛矿薄膜的相分布,同时全面修复准二维钙钛矿体内以及表面的深能级和浅能级缺陷,有效提高了钙钛矿薄膜的辐射复合率、激子结合能以及载流子转移与传输效率,实现了外量子效率达到6.17%的深蓝光PeLED。

研究背景

在尺寸限域效应以及介电效应的共同作用下,准二维钙钛矿具有独特的量子阱结构,具有较高的激子结合能以及荧光量子产率(PLQY),且具有通过调节维度和组分从而改变带隙以实现整个可见光区域的全面覆盖等优势,是符合Rec. 2100标准的新型发光材料。

然而,尽管最近天蓝光准二维PeLED的外部量子效率飞速提高,但深蓝光PeLED,尤其发光波长小于460 nm的器件性能仍然远远落后于如今商用的GaN器件,这也严重阻碍了钙钛矿全彩显示的实际应用。这主要是由于(1)不同n相不均匀分布导致能量从低n相到高n相的转移效率缓慢;(2)氯离子含量较高且易迁移导致卤离子空位缺陷(浅能级缺陷)和铅-卤反位缺陷(深能级缺陷)的形成,诱发严重的非辐射复合。因此,提出一种可以全面修复准二维钙钛矿表面与体内的深、浅能级缺陷以抑制非辐射复合对提升深蓝光PeLED的光电性能尤为重要。

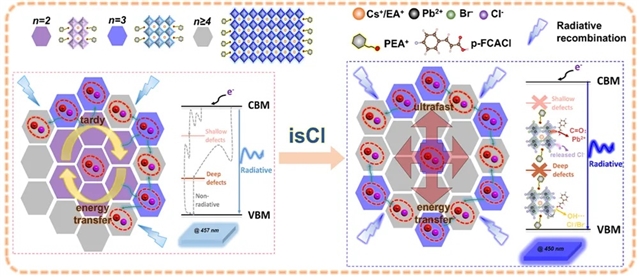

作者报道了一种原位氯化后处理(isCl)的方法,通过向反溶剂1,2—二氯乙烷中引入对氟肉桂酰氯(p-FCACl)重构混合卤素准二维钙钛矿的量子阱结构以及全面修复体内及表面的深、浅能级缺陷。研究发现,isCl过程可与悬挂铅配位以及锚定卤离子,从而全面修复准二维钙钛矿中的多种缺陷;此外,彻底抑制低n值相的形成,重构相结构,提高了载流子冷却速率。最终,isCl将准二维钙钛矿的荧光量子产率显著提高到60.9%、激子结合能提升到122.53 meV,将深蓝光PeLED的外部量子效率提升到6.17%,推动了PeLED全彩显示的应用进展。

创新研究

器件性能

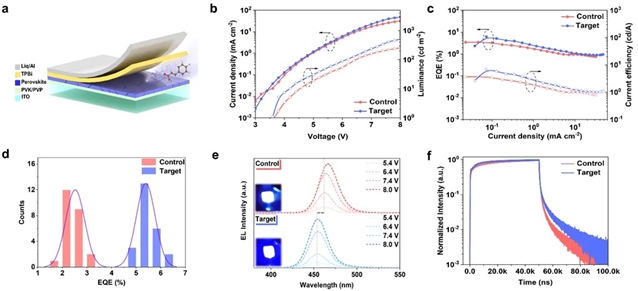

图1. 深蓝PeLED器件性能。

作者首先基于isCl的方法制备深蓝光PeLED(图1)。处理后的器件EL发射峰位由461 nm蓝移至454 nm,器件的最大外部量子效率为6.17%,最高亮度为510 cd m-2,且在运行过程中EL峰位未发生变化。此外,作者发现经过处理后的深蓝光PeLED器件载流子具有更快的传输与复合速率,器件具有更长的运行稳定性。

准二维钙钛矿薄膜光电性能提升

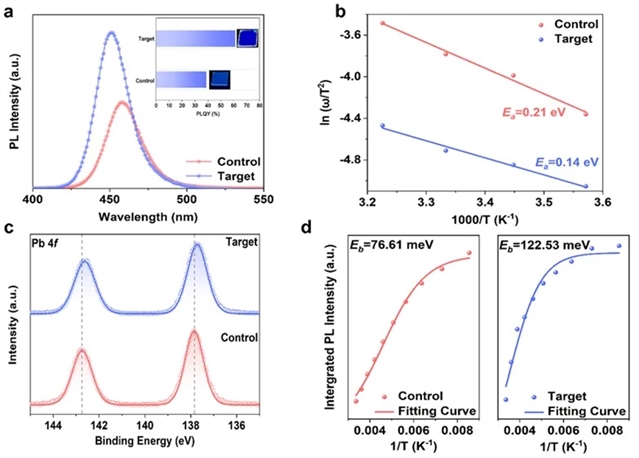

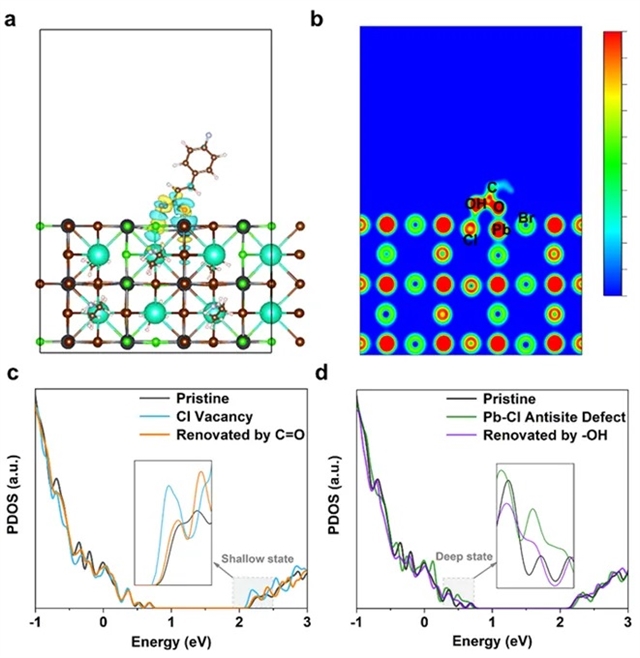

作者开展了一系列实验(图2)和DFT理论计算(图3)以研究isCl改善准二维钙钛矿薄膜光电性能的机理。在isCl处理过程中,释放的氯离子同时修复了准二维钙钛矿体内以及表面的卤离子空位,这有利于扩大钙钛矿的带隙,促进蓝移发射。同时,isCl处理过程中产生的p-FCA中的C=O基团与表面未配位的铅结合修复表面的浅能级缺陷,同时p-FCA中的-OH可与卤离子发生相互作用以抑制铅-卤反位缺陷的形成从而修复深能级缺陷。

图2. 准二维钙钛矿薄膜光电性能表征。

图3. DFT理论分析结果。

准二维钙钛矿薄膜的相重构

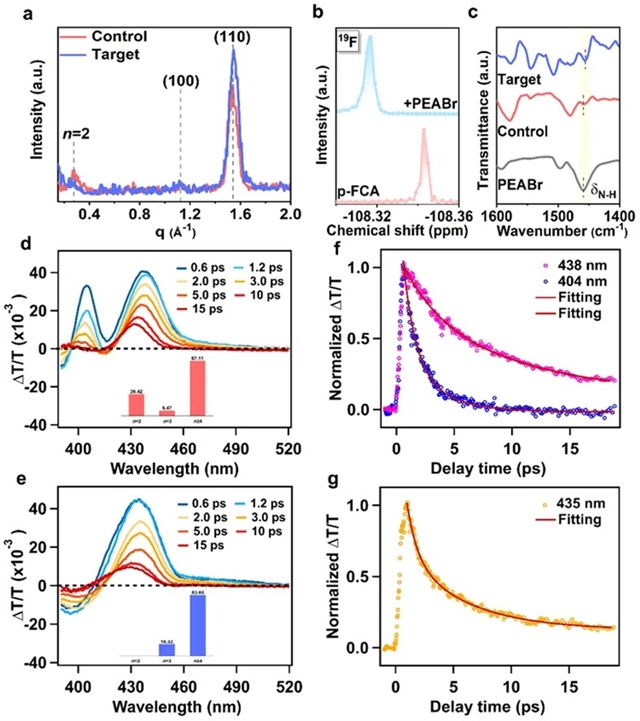

图4. 准二维钙钛矿的相重构。

isCl处理导致准二维钙钛矿薄膜的晶体取向和量子阱结构发生变化(图4)。p-FCA中的氟与有机阳离子之间发生较强的相互作用,阻碍钙钛矿在形核与结晶过程中有机阳离子与铅卤八面体的结合,从而完全抑制低n值相的形成,重构了薄膜的量子阱结构,有效提升了载流子转移效率,抑制非辐射复合(图5)。

图5. 准二维钙钛矿载流子转移与复合动力学改善示意图。

应用与展望

该工作提出了一种同时修复准二维钙钛矿薄膜的深能级与浅能级缺陷、重构量子阱结构的新方法,通过原位氯化后处理过程中与前体各组分之间的强相互作用显著改善了准二维钙钛矿薄膜的激子结合能以及载流子传输与转移效率,提高了深蓝光钙钛矿发光二极管的器件效率,推动了钙钛矿发光二极管全彩显示的应用发展。

该研究成果以“Multiple Defects Renovation and Phase Reconstruction of Reduced-Dimensional Perovskites via In Situ Chlorination for Efficient Deep-Blue (454nm) Light-Emitting Diodes”为题在线发表在国际光学顶级期刊《Light: Science & Applications》。

本文共同第一作者为哈尔滨工业大学、哈工大郑州研究院红外薄膜与晶体团队的博士生于牧冰和北京量子信息科学研究院的秦廷箫博士,共同通讯作者哈尔滨工业大学、哈工大郑州研究院红外薄膜与晶体团队的朱嘉琦教授、高岗副教授和云南大学物理与天文学院的赵勇彪教授。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-025-01768-3

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。