|

|

|

|

|

Viruses:生物防治新突破!科学家发现专克"水果杀手"的天然病毒武器 |

|

|

论文标题:La Jolla Virus: The Pathology and Transmission in Its Host Drosophila suzukii

论文链接:https://www.mdpi.com/1999-4915/17/3/408

期刊名:Viruses

期刊链接:https://www.mdpi.com/journal/viruses

研究背景

斑翅果蝇(Drosophila suzukii)是一种全球性入侵害虫,对全球水果及葡萄酒产业极具破坏性。该害虫区别于其他果蝇的关键特征是其特化的锯齿状产卵器,使其能够在完整成熟的果实中直接产卵,导致果实提前腐烂。相关研究表明,斑翅果蝇拥有惊人的生殖潜能,单雌个体产卵量可达400枚,在适宜环境条件下仅需8天即可完成一个完整世代。该物种还具有显著的表型可塑性,能够依据环境温度和光周期等生态因子动态调整其繁殖策略,这种高度的生态适应性极大地增加了其种群控制的难度。此外,田间监测显示该害虫已对包括拟除虫菊酯类、有机磷类在内的多种杀虫剂产生抗性,而幼虫在果实内部的隐蔽发育特性又进一步降低了化学防治效果。传统化学防控不仅存在效率局限,其非靶标效应还可能危害传粉昆虫等有益生物。

研究内容

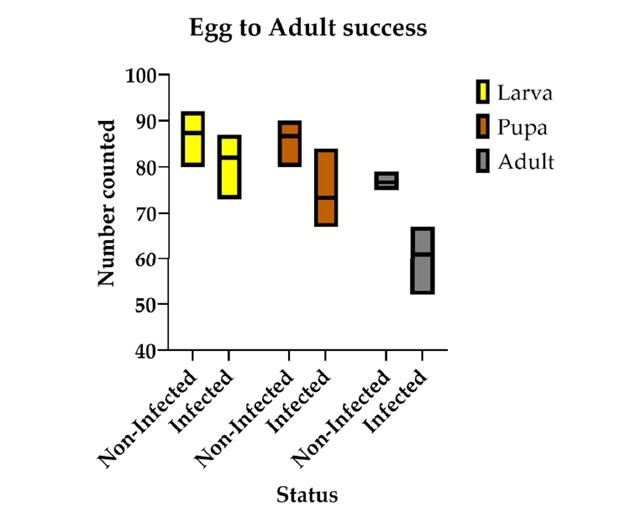

随着昆虫病理学研究的深入和生物技术的快速发展,基于昆虫特异性病毒的生物防治策略已成为一种极具前景的可持续害虫管理新途径。近期,德国弗劳恩霍夫分子生物学与应用生态学研究所Kwang-Zin Lee教授团队在Viruses期刊发表重要研究成果,系统阐述了利用La Jolla病毒(LJV)防控斑翅果蝇(Drosophila suzukii)的新型生物防治策略。文中,Kwang-Zin Lee教授团队对LJV的传播动力学和病理学特征进行了探究,并通过系统实验揭示了LJV对斑翅果蝇的致病机制,生物特性及传播特性的影响。研究发现,LJV主要通过粪-口途径进行高效传播,在3天内即可建立感染,而空气传播途径无效。此外,病毒在相同性别个体间的传播效率与异性传播相当,表明接触传播而非性传播是主要途径。LJV感染导致果蝇种群出现40%的成虫羽化率下降,并显著改变雌虫摄食行为,引起种群繁衍能力下降。这些发现为开发基于LJV的生物防治策略提供了关键科学依据,特别是其通过环境污染物持续传播的特性,使其具备在田间建立长效防控的潜力。

图1. LJV对幼虫(黄),蛹(橙)和成虫(灰)斑翅蝇羽化成功率的影响

本研究为开发靶向斑翅果蝇的特异性病毒生物防治剂奠定了重要理论基础。LJV展现出的显著环境持续传播能力和稳定的种群抑制效应,加之其严格的宿主特异性,使其成为替代传统化学农药的理想候选。未来研究可通过优化病毒制剂的环境稳定性,或将其与不育昆虫技术(SIT)相结合,构建更加可持续的综合防控体系,在保障农产品安全生产的同时维护农田生态系统平衡。值得注意的是,作者特别强调需进一步探究LJV与宿主肠道微生物组及其他病原体间的互作关系,这些生物因素可能通过调节病毒的传染效率与环境持久性而影响其实际防控效果。

Viruses 期刊介绍

主编:Eric O. Freed, Center for Cancer Research, National Cancer Institute, USA

涵盖人类病毒和病毒疾病,动物病毒,植物病毒,病毒免疫、疫苗和抗病毒药物以及朊病毒等各方面研究,目前已被 SCIE (Web of Science)、MEDLINE (PubMed) 等数据库收录。

|

2024 Impact Factor

|

3.5

|

|

2024 CiteScore

|

7.7

|

|

Time to First Decision |

17.1 Days

|

|

Acceptance to Publication |

2.7 Days

|

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。