2025年5月23日,江苏大学化学化工学院量子与可持续性技术研究院李顺教授团队、佛山(华南)新材料研究院、北京航空航天大学赵立东教授团队共同合作,在Nature Catalysis期刊上发表了题为“SnSe nanosheets with Sn vacancies catalyze H2O2 production from water and oxygen at ambient conditions”的研究成果。

该成果报道了一种含Sn空位的SnSe纳米片催化剂,实现了在常温常压下将水和氧气直接转化为过氧化氢(H2O2)。这一技术无需光照、电能、牺牲剂或贵金属助剂,性能媲美光催化体系。这项发现有望为替代传统高能耗、高污染的H2O2生产工艺提供颠覆性的“全绿色”解决方案,同时也为其他涉及水解离的化学过程研究开辟了新思路。

论文第一单位为江苏大学。论文通讯作者是李顺、赵立东教授;第一作者是张馨月、万阳阳、文熠、朱英才博士。

H2O2是化工、环保、生物医疗领域的关键化学品,也被视为潜在的绿色能源载体,全球年需求量超过500万吨且逐年增长。目前,工业上主要采用“蒽醌法”生产,然而该工艺依赖高温高压条件,能耗高且伴随大量有毒副产物的生成。基于H2和O2的热催化法虽然更为绿色,但因依赖贵金属催化剂(如钯)以及操作复杂、安全风险较高等因素,限制了其大规模推广。直接利用H2O和O2合成H2O2被视为最为理想的绿色合成路径,但水分子解离的高能垒使得现有技术(如光催化、电催化、机械催化等)必须依赖额外的能量输入及复杂的催化剂体系,限制了其实际应用。因此,如何在常温常压条件下实现水的高效活化并合成H2O2是催化领域的重大挑战。

在这项工作中,李顺和赵立东团队开发了一种新型含Sn空位的SnSe纳米片催化剂,无需额外能量输入实现室温水解离,通过调控SnSe纳米片中的Sn空位,显著降低水分解能垒,使得水分子在常温下即可高效解离为活性氢和羟基,进一步通过Sn空位的动态迁移和表面重构实现了WOR和ORR双通道反应持续合成过氧化氢。该热催化新机制不仅限于SnSe体系,且被证实在SnS、SnTe、PbTe等IV-VI族半导体材料中具有普适性,为新型催化体系的设计提供了重要参考。连续流动放大实验中,该催化剂可在室温下稳定生成0.3 mmol/L H2O2溶液,并维持50小时以上稳定运行。而且,该催化剂在海水或盐水中表现更优,展现出良好的实际应用前景。

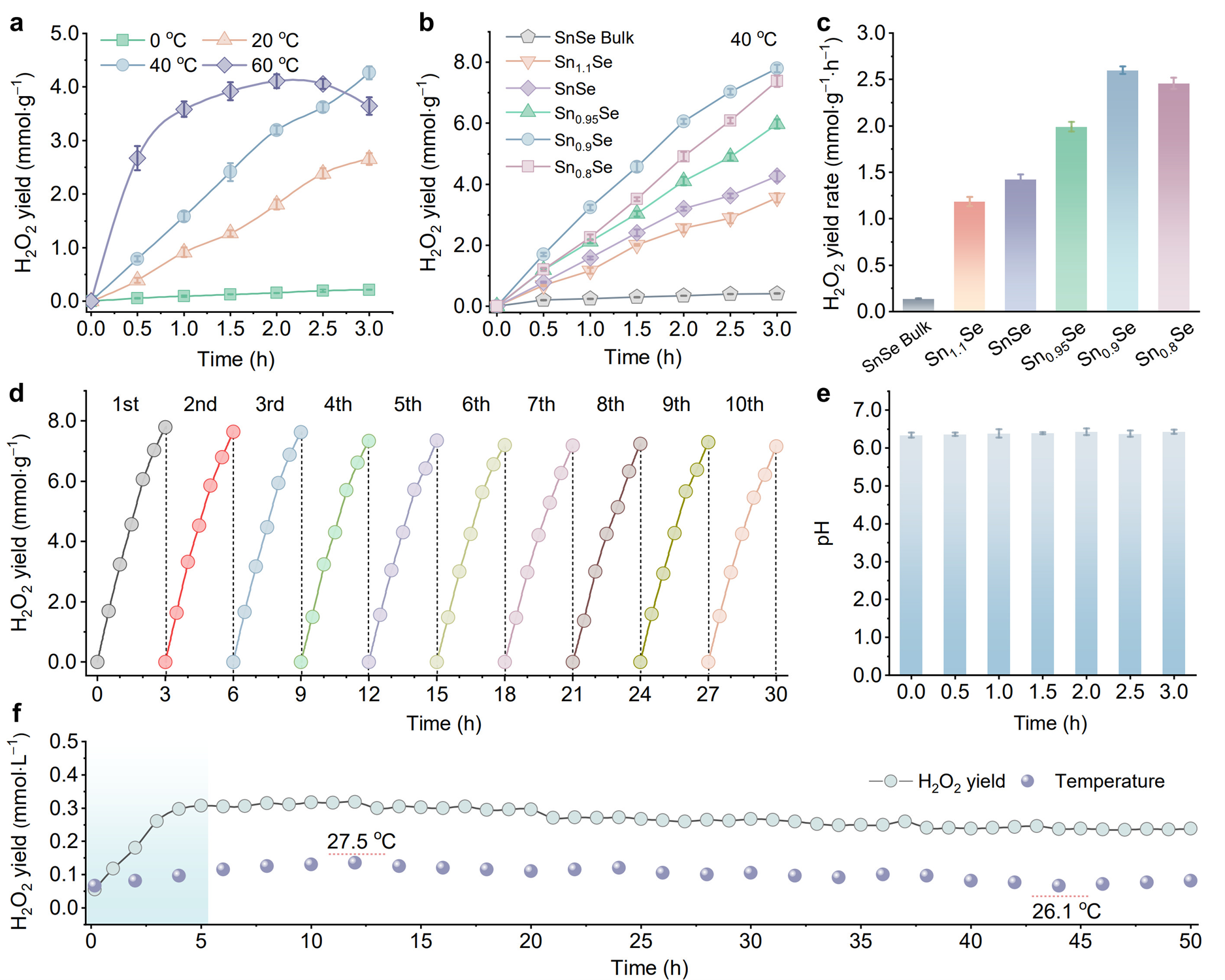

图1:含Sn空位的SnSe纳米片常温催化合成H2O2性能。

在0-60℃范围内,SnSe纳米片均可催化水和氧气制备H2O2(图1a)。引入更多的Sn空位可以进一步提升其催化活性,其中Sn0.9Se纳米片的性能最优(40℃时反应速率达到2.6 mmol·g-1·h-1)(图1b-c)。催化剂可循环使用10次以上无明显性能衰减(图1d),且催化过程中pH值没有明显变化(图1e);室温下使用不锈钢柱流动反应柱测试表明,H2O2溶液浓度稳定在0.3 mmol/L,50小时后活性保留85%以上(图1f),显示出较好的工业应用前景。

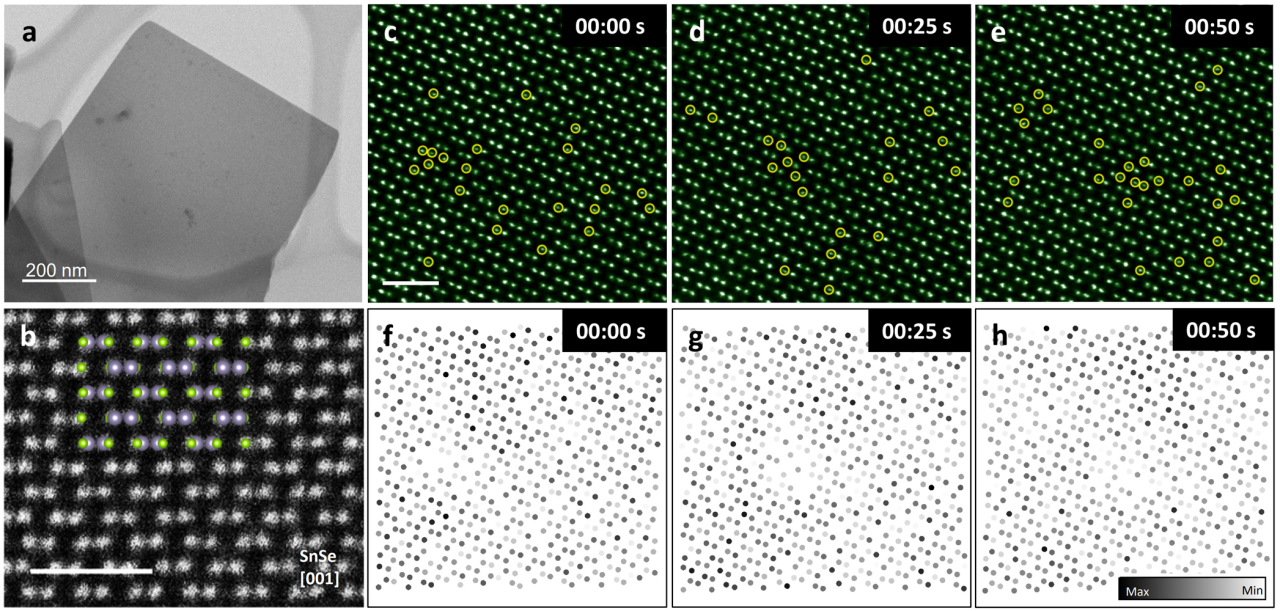

图2:原位球差电镜表征Sn空位在常温下的动态迁移。

通过在60℃下原位球差电镜分析原子柱积分强度变化,证实Sn0.9Se纳米片中Sn空位发生迁移(图2)。理论计算表明Sn空位在室温下的迁移能垒仅0.6 eV,且吸附OH*后仍保持低能垒(0.68 eV)。

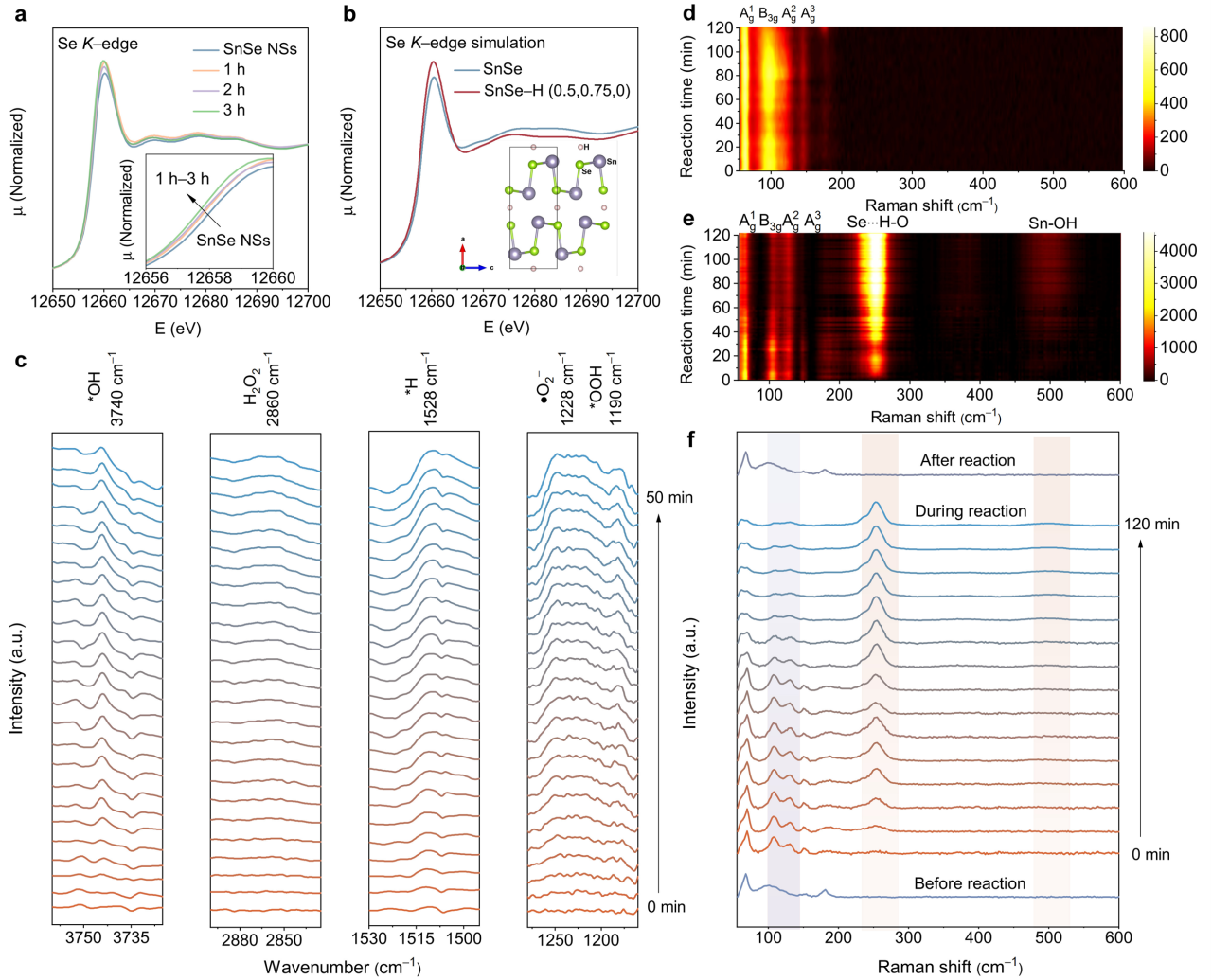

图3:原位谱学表征分析催化反应过程及机制。

原位同步辐射XANES谱图表明SnSe吸附水分子后形成了Se-H键(图3a-b)。原位DRIFTS光谱检测到*OOH(1190 cm-1)、*OH(3740 cm-1)和•O2-(1228 cm-1)的特征峰,证实水分解和氧还原同步进行(图3c)。原位拉曼光谱表明水分子在催化剂表面解离(图3e-f),证实了SnSe发生了表面重构。

图4:理论计算解析含Sn空位的SnSe室温催化合成H2O2机理。

分子动力学(AIMD)模拟证明Sn空位界面吸附水分子能力大幅提升,且形成稳定吸附层(图4a-b)。Sn空位使水分子解离能垒从1.22 eV降至0.19 eV(图4c)。反应路径计算表明从H2O到H2O2的势垒仅为0.76 eV,表明该反应可在室温下进行。H2O2生成的关键步骤(*OH脱附)在Sn空位的迁移和动态重构辅助下能垒降低至0.60 eV(图4d-e),使得*OH脱附,实现高效可持续活化水和氧气生成H2O2(图4f)。

该研究为过氧化氢的合成提供了“全绿色”的颠覆性解决方案,同时为其他涉及水解离的化学过程研究开辟了新思路,有望在绿色化工、清洁能源、环境修复和生物医学等领域产生深远影响。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41929-025-01335-4