近期,南京大学天文与空间科学学院系外行星课题组首次揭示超短周期行星系统的出现率与轨道构型随年龄的演化规律,为超短周期行星的形成与演化研究提供了全新的关键线索。日前,相关研究成果发表于《自然-天文学》。

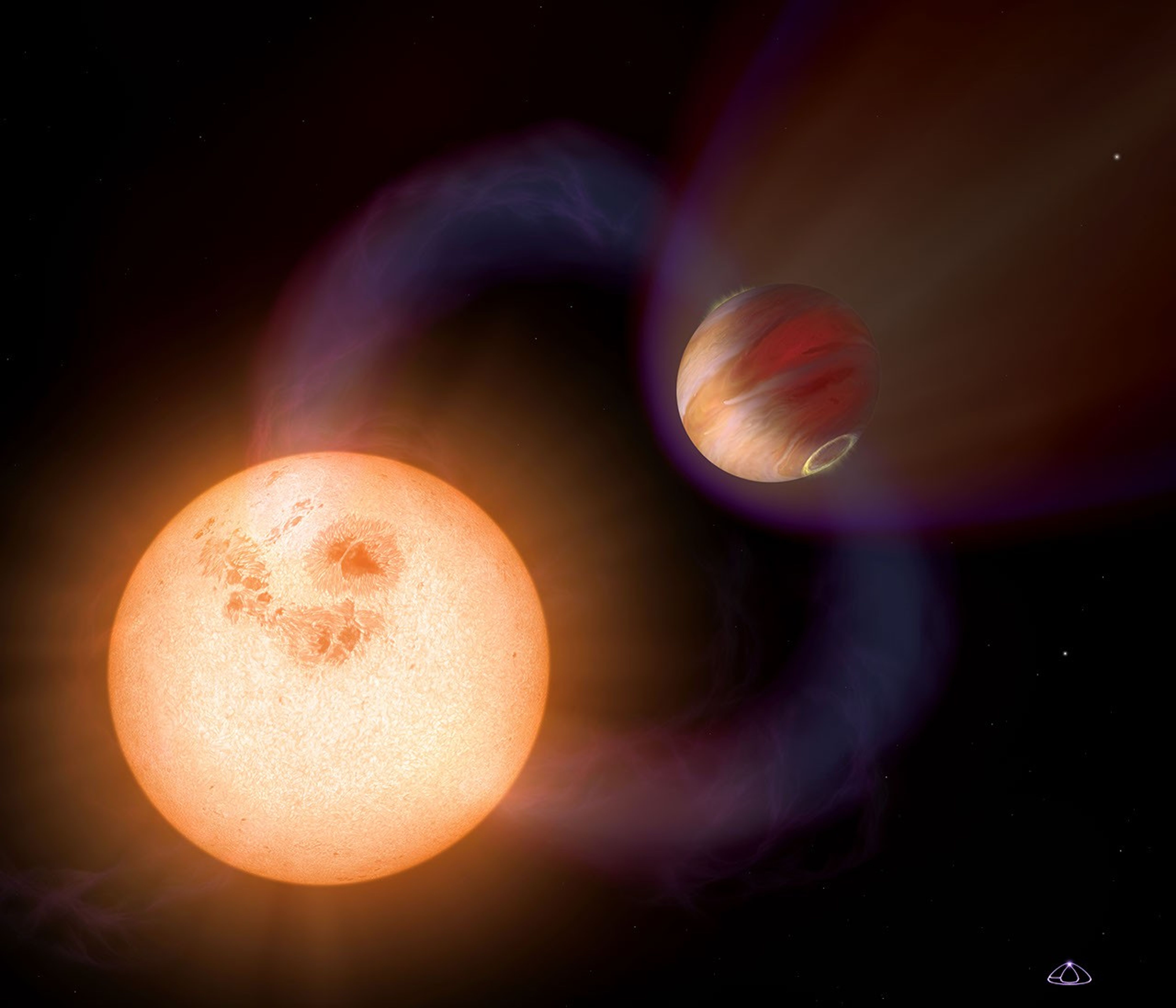

超短周期行星系统 图片来源:NASA

超短周期行星系统 图片来源:NASA

?

据悉,超短周期行星物质组成成分与地球相似,但其轨道周期不足24小时,在极近距离围绕恒星公转,表面温度可超过2000K,堪称名副其实的“熔岩世界”。这类在太阳系中完全“缺席”,颠覆传统认知的极端行星,对基于太阳系的传统行星形成演化理论构成了巨大挑战,其起源和演化至今仍是未解之谜。

利用估计年龄的运动学方法,研究团队借助郭守敬望远镜(LAMOST)和欧洲航天局盖亚空间望远镜(Gaia)的观测数据,计算出行星系统宿主恒星的运动学参数和运动学年龄。

研究发现,相较于热木星和其他短周期小质量行星,超短周期行星的宿主恒星运动速度更大,位于银河系厚盘中的比例更高,且年龄更老。也就是说,与其他短周期行星相比,超短周期行星的宿主恒星更加年老、运动学上更“热”。

通过进一步分析,研究团队得出了超短周期行星系统的出现率随年龄的演化规律,并发现超短周期行星系统的出现率随年龄增长而上升。这一发现表明,大多数超短周期行星可能是在数十亿年之后形成的,不太可能以极早期形成模型为主要形成途径。

研究团队还揭示了超短周期行星系统的轨道构型随年龄的演化规律:年老的超短周期行星样本通常比较年轻样本具有更大的轨道间距;在年轻的超短周期行星样本中,多凌星系统的比例较低,这暗示着年轻的超短周期行星系统可能具有较高的相互倾角和,或更少的邻近伴星。

上述超短周期行星系统的出现率与轨道构型的年龄依赖性表明,超短周期行星通过潮汐耗散驱动的轨道迁移在数十亿年时间尺度上持续形成,且较年轻与较年老的超短周期行星分别源自不同的潮汐迁移路径。这些研究结果勾勒出了超短周期行星的形成机制和潮汐演化的整体图像。

该论文是南京大学教授谢基伟研究团队发起的“系外行星的空间分布和年龄演化”研究计划系列研究论文之一。目前,已发现的系外行星数目已达数千颗。这些行星中,既有年龄仅百万年的“低幼”行星,也有与银河系一样年迈、年龄超百亿年的“高龄”行星。针对这些“穿越”时空的行星,南大天文与空间科学学院系外行星课题组正借助LAMOST对它们开展大样本的普查研究。目前,更多的后续工作正在进行和筹备中。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41550-025-02539-1

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。