10月30日下午,在中国科学院大连化学物理研究所(以下简称大连化物所),得知同事张洪章即将出差“太空”的好消息,科研人员纷纷送出祝福:“好好照顾自己,好好完成任务。组里的事儿你放心,有我们呢!”“等你凯旋,再讨论实验进度!”“祝张洪章老师工作顺利,早日平安归来,星辰大海,自在翱翔!”

就在当天举行的神舟二十一号载人飞行任务航天员与记者见面会上,大连化物所研究员张洪章作为我国第二位叩问苍穹的载荷专家在问天阁亮相,他面庞白皙,笑容谦和,一副眼镜衬得眉目温润。

在本次“太空之旅”中,张洪章身负重任。他将把自己的实验带上太空,开展“面向空间应用的锂离子电池电化学光学原位研究”。

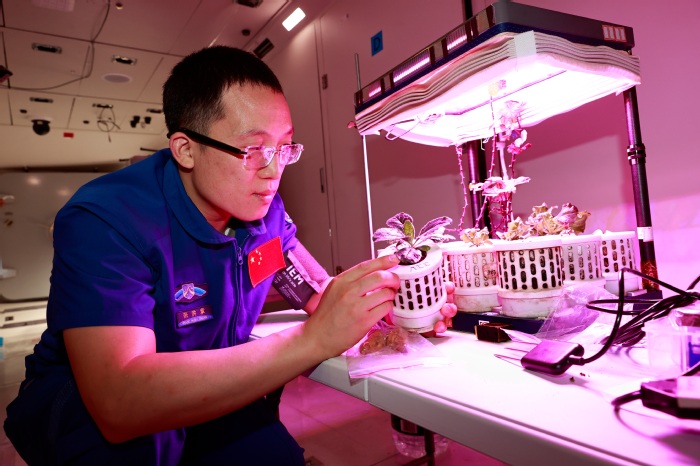

在即将和张洪章共赴太空的航天员张陆眼里,张洪章性格沉稳,做事踏实,闲暇时喜欢种菜、养花、打太极、品读诗词。“大家可以想象一下未来半年的工作画面,他在空间站一边进行科学实验,一边种菜养花、吟诗打拳,把中国空间站变成了全宇宙最诗意的桃花源。”见面会上,张陆期待。

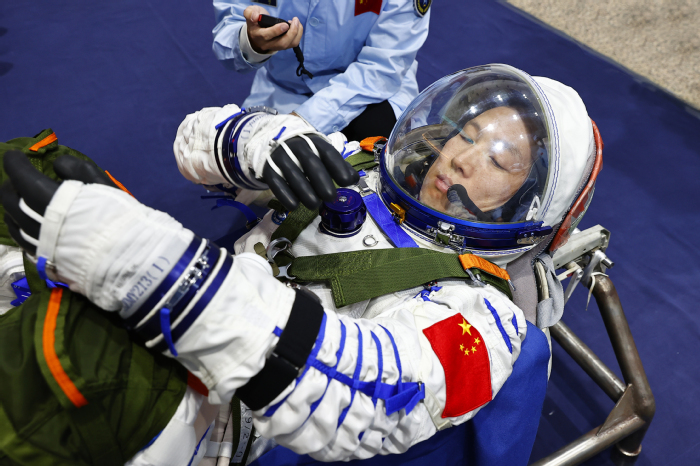

2025年02月13日神舟二十一号航天员张洪章在航天服测试中(徐部拍摄)

2025年02月13日神舟二十一号航天员张洪章在航天服测试中(徐部拍摄)

?

“我想解开生命的密码”

距离北京400公里外的山东省邹平市临池镇望京村,是张洪章的家乡。

张洪章出生于1986年。当时,恰逢国家提出“科学技术是第一生产力”,父亲感恩于国家的发展,取名时特意选择了“文章”的“章”字,盼望他能以知识改变命运、报效国家。

“小时候我的理想是像钱学森等老一辈科学家一样,用知识改变命运,以科技强盛祖国。”出征前的记者见面会上,张洪章表示,这份科技报国的信念,自小便已在他心底扎根。

人如其名,张洪章自小就热爱学习,尤其喜欢数学。小学时,数学课本一发下来,他就跟同学们比赛做习题。

他也喜欢读书,积攒下来的所有零花钱都用来买书。“我上小学的时候家里是赶集做生意的。”张洪章回忆道,每当父亲摆摊时,他就一边帮父亲看摊,一边全神贯注地捧着本书看。

阅读中,张洪章逐渐萌生了对生命科学的好奇:为什么人会生老病死?生命能不能延长?

“我想解开生命的密码。”在好奇心的趋势下,他沉浸于生物和化学的知识海洋,“我喜欢挑战自己,也想做能改变世界的事。”

“那会儿想法或许有些天真。”回望18岁的选择,39岁的张洪章忍俊不禁。

而正是这份“天真”,支撑他打下坚实的基础。

“学习从不论‘到点收工’,遇上不懂的问题,不会轻易放过,非得刨根问底弄明白才罢休。”靠着这份韧劲,他高考时稳居全县前列。

“干一行爱一行,爱一行精一行”

2004年,张洪章进入山东大学化学与化工学院。尽管与生命科学失之交臂,但他并未放弃对科学的追求。

“化工是把化学知识通过工业设计变成实实在在的产品,石油化工关乎能源,材料化工能造又轻又结实的物件,生物化工还能研发胰岛素这样的药品,全是为国计民生服务的事。”张洪章逐渐发现化工的魅力,除了巨大的应用价值外,化工还是包括材料、动力、数学等专业的综合性学科。

“有人是爱一行干一行,有人是干一行爱一行。我属于后者。”张洪章说,“既然学了这个专业,就要做到最好”。

本科毕业后,他来到大连化物所,开启5年硕博连读的科研生涯。实验室里,多了个埋头的年轻人,查文献、设计实验方案、做实验,常常呆到半夜两三点。

“创新就是想别人没有想到的,做别人没有做到的,发现别人没有发现的。”张洪章说。

导师给他的课题是“高性能、低成本全钒液流电池用离子传导膜研究”。离子传导膜是当时依赖进口、成本极高的关键材料。能不能实现国产化?成为摆在他们面前的难题。

在导师的指导下,张洪章打破传统思路,选择了一条截然不同的创新路径,利用离子筛分传导机制制备出不含离子交换基团的离子传导膜。随后,通过不断合成和测试各类膜材料,不断调控隔膜的孔径、孔结构等参数。

张洪章将这一过程比作“做凉皮”:“把树脂溶解了刮涂在玻璃板上,再放进水里置换溶剂。我所做的,就是在这个过程中调控多种参数,直到找到一种合适的、能够制成多孔膜的材料。”

最终,张洪章所在的团队花了三四年的时间,反复合成材料、调整参数,实现了膜材料结构和性能优化,为未来的工程化开发奠定了良好的基础。这使他作为完成人之一荣获了2012年辽宁省技术发明二等奖和2014年中国科学院杰出科技成就奖,为他的博士生涯画上了圆满的句号。

“视祖国利益高于一切”

2018年,32岁的张洪章接到一份特别的通知:我国启动第三批航天员选拔,范围首次从空军现役飞行员相应扩大至相关工业部门、科研院所和高校的航空航天工程技术和科研人员。

“这不仅意味着科学理想与飞天梦想的完美融合,也是个人成长与时代使命的桴鼓相应。”张洪章心潮澎湃,丝毫犹豫,第一时间报了名,“祖国需要有人去太空做实验,我是科研人员,我想去试试!”

2020年9月,好消息传来——张洪章作为四名载荷专家之一,入选第三批航天员。这意味着他面临着全新挑战:暂时搁置科研工作,开启全新领域的工作和生活。

“祖国利益高于一切。”走进航天员大队,门口的标语让他深受震撼。在和同批航天员“竞而不争”的良性竞争中、在“发现问题-解决问题”的循环里,张洪章感到自己改变了不少。

“身体素质从弱到强,知识储备从专到全,心理也更理性冷静。”张洪章总结了自己在训练中的表现,“我的灵活性还可以,掌握技巧快,但力量性稍差。”

刚开始体训时,张洪章几乎每次跑步都位列最后几名。“自己上跑步机加练,都是把应急绳绑到腰上,直到实在跑不动了被跑步机甩下来为止。”

而经过日复一日的努力,他的体能见长。“后来对自己身体的控制力强一些了,感觉没力气了就‘啪’一巴掌拍到停止键,就这么一直练到优秀。”

引体向上,成绩从零到20多个,靠的是每天挂在单杠上反复练习,手上的茧子磨了一层又一层。

“我也逐渐从一个文弱书生变成健壮青年。”张洪章调侃道。

有趣的是,张洪章多年坚持的太极拳,成了他对于离心机训练、模拟失重水槽训练的“秘密武器”。

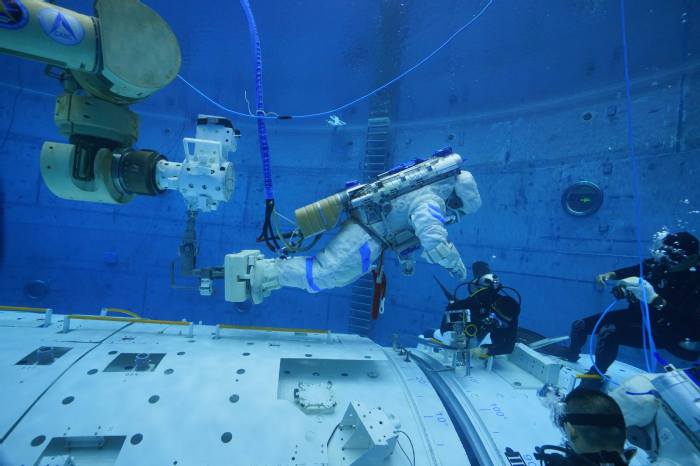

“离心机训练会给胸腹部造成挤压感,但我会想到太极拳中一些相通的地方,知道怎么样能更好地保护内脏。”张洪章说,“模拟失重水槽训练更有意思,水下训练服又厚又重,限制四肢自如运动。但人在里面先顺着服装漂浮的方向再慢慢引导到自己的方向,而不是一味对抗服装消耗力量,就可以像鱼一样在水里面游。”

张洪章在进行水下训练(孔方舟拍摄)

张洪章在进行水下训练(孔方舟拍摄)

?

然而,身体素质只是一个方面,载人航天是个庞大的系统性工程,牵一发而动全身,不能只关注局部。

张洪章对这一点的认识尤为清晰。“以前我是习惯发散思维,做一件事总想着有没有更好的办法;现在是花更多的时间考虑如何用现有的办法把工作做得更好,准确无误地完成好手册上规定的操作,对自己的想法做减法而不是加法。”

如今,张洪章即将奔赴太空。

“作为一名载荷专家,我主要承担空间站科学与技术应用研究任务,涉及航天医学、空间生命科学,空间材料科学、空间微重力物力、空间新技术与应用等领域,具体包括实验操作、实验观测、数据采集、整理与分析等任务。”张洪章语气铿锵,将自己设计的实验带到空间站,是每一位载荷专家的夙愿。

张洪章进行植物培养训练(徐部拍摄)

张洪章进行植物培养训练(徐部拍摄)

?

做科研出身的张洪章,十分清楚空间站作为国家太空实验室的价值。令他感到无比幸运的是,他参与的实验项目,也将在此次神舟二十一号任务中搭载上行。“我期待着在太空环境下开展这项实验,期待取得突破性成果。”

在出征前与记者见面会上,张洪章掷地有声地作出承诺:“国之大者在我心!我们将竭尽全力完成好每一项凝聚着广大科研工作者智慧与汗水的科研项目,助力中国在科技领域实现更大的突破与跨越。”

39年,上下求索。这一次,张洪章将怀揣报国之心,带着探索之志,在浩瀚太空里,为国家航天事业绘就新章,也让“做国家需要的人”的誓言,在星辰大海间回响。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。