论文题目:列克托尔斯基的自然科学与人文科学整合思想

作者:曾洙

出处:《自然辩证法研究》,第41卷

2024年是英国科学家、文学家斯诺在剑桥大学发表著名演讲《两种文化与科学革命》65周年。在今天人工智能、基因编辑与气候变化的重大议题中,科学技术与人文精神对话的迫切性与重要性愈加凸显。在此方面,俄罗斯哲学家列克托尔斯基的思想尤为值得关注。

列克托尔斯基不仅敏锐地察觉到关于自然科学与人文科学在研究方法上趋向统一的发展态势,也察觉到人文科学与社会科学相互接近的趋势。

他坚决反对关于自然科学与人文科学的二元对立观点,并在一系列学术著作中反复强调:在关于自然界的科学与关于人的科学之间,并不存在任何原则性的区别。更重要的是,近10年来,两者在科学研究方法论层面上甚至愈加趋近,它们之间的相互联系与作用日益增强。

一方面,关于人与社会的科学正在越来越精确地理解发生在人自身与社会中的各类过程;另一方面,这一科学领域也在越来越多地借用自然过程的相关知识,特别是科学技术知识与精密计算方法,甚至在此基础上对关于人与社会的现象作出成功预测。

斯诺在演讲中曾表示,科研工作者有责任改变自然科学与人文科学的分裂趋势,为分属不同“星系”的两种科学、两种文化的“碰撞点”寻求“创造性的机会”。列克托尔斯基特别关注到,这样的机会在以“人的意识和思维运作方式与超级计算机类似”为核心理念的新兴科学——认知科学中得到了充分展现。

例如关于人的意识观念的研究。无论是自然科学还是心理学,在20世纪初流行的观点是,意识的性质不可能成为科学研究的对象。然而,在如今的认知科学领域,哲学在跨学科的意识研究中发挥着整合作用与方法论作用。以意识为主要研究对象的意识哲学在自然科学与人文科学之间产生了深刻的相互影响,成为“整个哲学学科综合体中发展最迅猛的学科之一”。

有两点值得我们深思:第一,自然科学与人文科学的整合并不意味着所有科学领域将会消失并融合为一个统一的学科体系。第二,自然科学与人文科学的整合伴随着一定的危险性。当今的一个重要趋势是,自然科学家在自己的研究工作中越来越离不开人文科学家的参与。

论文题目:1940年中央研究院继任院长选举选票简析

作者:张剑

出处:《中国科技史杂志》,第45卷

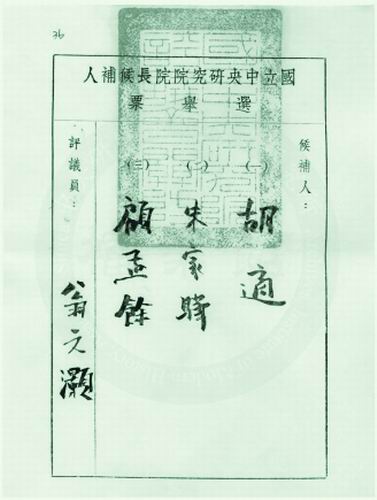

档案中翁文灏选票展示了选票样式,有候选人一二三排序。

1940年3月5日,中央研究院首任院长蔡元培去世,选举继任院长是当时学界与舆论界极为关注的热点。近期,在台北市“中研院”近代史研究所档案馆所藏的《中央研究院院史资料(大陆时期总办事处)》全宗,发现当年院长选举时与会评议员的29张选举票,由此可以厘清围绕院长选举的一些问题。

根据评议会条例,院长出缺时,由评议会选举候选人3人,呈请国民政府遴选。

1940年3月23日,评议会开始,共29人投票,陶孟和、李书华、秉志为检票人。得票过半数且排名前三的是,胡适20票、翁文灏24票、朱家骅24票。其余得票情况是李四光6票、王世杰4票、任鸿隽4票、竺可桢2票、李书华和顾孟余各1票。

选票分析显示,所有评议员都没有“选自己”,保持了作为一名学人最为基本的人格与尊严。当然,这可能与记名投票方式有关。蒋介石“下条子”举出顾孟余,结果顾孟余仅得一票。

但票数统计完全按照得票多少,没有考虑票选中的“候选人一二三”排序。实际上,选票设置了“候选人一二三”排序,经分析,作为第一候选人,胡适14票排名第一,翁文灏10票第二,总得票与翁文灏一样的朱家骅仅4票。根据票数,说明在评议员心目中,胡适是院长的第一候选人。但蒋介石没有选择胡适,而是选择了他在党务上的得力干将、“秘书”之一朱家骅。(尹一)

《中国科学报》 (2025-04-18 第4版 文化)