|

|

|

与自然相关的“啊哈”时刻—— |

|

在千年宋画里发现鸟类的生态密码 |

|

|

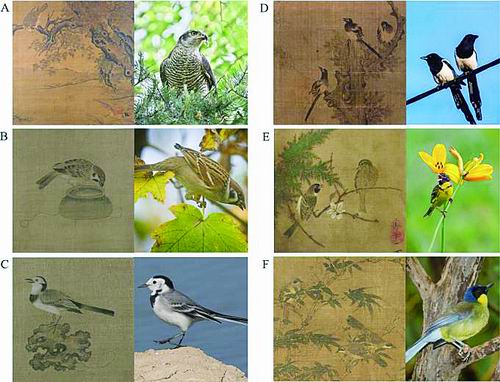

A至F依次为苍鹰、麻雀、白鹡鸰、喜鹊、黄胸鹀和蓝冠噪鹛的古画与现代摄影照片。

吴炳的《榴开见子图》。受访者供图

■本报实习生 赵婉婷 记者 胡珉琦

当你在故宫博物院欣赏五代时期画家黄筌的《写生珍禽图》时,是否想过,这跃然绢帛、栩栩如生的禽鸟,不仅展现了艺术家的妙笔生花,更是留给千年后科学家一串生态密码?

一项发表于国际学术期刊《生态》的最新研究对此解读十分有趣:174幅宋代绘画上栖息的鸟类,竟构成了一幅跨越时空的生物多样性图谱。这是由复旦大学生命科学学院教授刘佳佳作为通讯作者发表的一篇论文,名为《宋代(960—1279)历史画中的鸟类多样性》。

这项研究来自期刊的“科学博物学家”栏目,它专门征集那些能够“展现与自然相关的‘啊哈’或‘哇’的时刻”。

其实,这篇总结性论文的诞生基于2024年出版的一本书——浙江省博物馆原馆长陈水华所著的《形理两全——宋画中的鸟类》(以下简称《形理两全》)。而论文的发表,也是科普内容进入学术界的“反向破圈”。

宋画里的鸟现在还好吗?

宋画中有不少花鸟类作品,这并非新鲜事。《形理两全》一书中,陈水华整合解析了所有涉及鸟类的宋画,并鉴别了其中的鸟类物种。

研究古代绘画,通常从艺术、美学、历史等角度入手,从科学角度“打开”宋画的研究还十分鲜少。

《形理两全》介绍了宋画对许多鸟类“形”与“理”两全的描摹,还在书中配以鸟类摄影照片做对照。这本书的问世让人们第一次清晰地感受到,宋画中居然出现了那么多鸟,其中的鸟大多被精准还原,还能被准确鉴定到种。

作为一名生态学家,刘佳佳也被这样的内容深深吸引。书还没读完,他就萌生了写一篇科学论文的想法。“既然有那么多鸟能被鉴定到种,那宋画就能一定程度反映宋代的鸟类多样性。”

建立在一本书上的论文,与原书有什么不同?

《形理两全》一书更为综合,以“风格”“道统”“法度”“传承”四个章节展现了宋代工笔画的写实性,从艺术中寻找科学性,在科学信息中解读历史。而这篇新发表的论文,则聚焦宋画中的科学。

论文系统总结了书中鸟类物种的信息。在174幅宋画里,鸟类画非常写实,可清晰鉴定出30个科的67种鸟类物种,可鉴定到物种层面的比例高达90.8%。而未被鉴定到种的,大多是外形极为相近的鹅或鸭。

那么,古代人具体都画了什么鸟?经研究汇总,这些画作中出现频率最高的是麻雀、喜鹊、鸳鸯、八哥等常见鸟类。宋代画师笔下的鸟除了形神兼备,在有些画作中,甚至连鸟的大小都被还原。

从地理位置看,河南和浙江分别是北宋和南宋都城所在的地区,研究结合《中国鸟类观察年报2023》发现,现今这两个省最常见的50种鸟中,有一半出现在宋画里。

除了本地常见鸟类,如今已被世界自然保护联盟濒危物种红色名录列为极度濒危的黄胸鹀和蓝冠噪鹛、列为濒危物种的绿孔雀也都出现在画作中。

刘佳佳介绍,根据文献记载,这些物种曾经种群数量巨大、分布范围广。以黄胸鹀为例,过去常常有成百上千的集群,甚至一度被认为是害鸟。然而,仅在1980到2013年间,黄胸鹀的数量就下降了约90%。

这些来自约1000年前的记录,弥足珍贵。“这提示我们,现代一些濒危物种曾经数量丰富且分布广泛,我们必须增强保护意识,扭转物种数量下降的趋势。”刘佳佳相信,挖掘过去的生物多样性,是理解生物多样性变化的基本步骤。

作为《形理两全》的作者,陈水华也参与了论文的写作。他介绍,宋代的写生画作除了把物种形态描绘到极致,还留下了物候和鸟类行为的线索,这也是“画理”所在。

例如《榴开见子图》描绘了旅鸟黄眉姬鹟与成熟的石榴,这正符合秋天黄眉姬鹟迁徙时途经我国的事实;又如白腰文鸟是一种集群觅食的鸟,多幅宋画中的白腰文鸟均以多只聚集的场景出现,画作准确呈现了其群栖的习性。

该研究也让国际学术界打开了新的视野。国外审稿人评价道:“这篇文章非常有趣,对我们理解人文历史资料和生物多样性之间的联系作出了贡献。”

写实艺术也可能“走形失理”

宋画的“求真务实”,是后世能从中解读出这么多科学信息的原因。陈水华表示:“化石通常可以告诉我们远古时期的故事,而这些写实的宋画填补了更近代时期的信息空白。”

陈水华在浙江省博物馆任职前,已从事鸟类研究多年。经历跨界转变的他表示:“我的理性思维改不掉,我一直觉得要从科学角度看待艺术。”

正因如此,解读古代艺术品中的科学信息也需谨慎。

陈水华解释,在鉴定宋画中的鸟类时,需要从鸟类的形态特征,如体形和颜色出发,再结合画中鸟类的觅食属性、社会行为和栖息地信息。

宋代被认为是写实主义登峰造极的时期,大部分花鸟画中都可以看出自然观察的积累。不过,一部分作品亦有“走形失理”之处。例如丹顶鹤黑色的次级飞羽,就被宋徽宗在《瑞鹤图》中错画成白色;此外,头颈带有繁殖羽的白鹭本应反映春天,却与意味着秋日的枯荷同时出现,这是《池塘秋晚图》的失理之处。

对于这类偏差,可能只有专业鸟类学者才能作出正确判断。《形理两全》中也提到:“艺术不是科学,不能把逼真作为评判依据。”

此外,放眼世界范围内对艺术作品科学信息的挖掘,过分解读的争议也有发生。曾有国外学者分析了莫奈与透纳的画作,从中解读出伦敦空气污染随着时间推移越发严重的信息。但随即有专业学者提出,画作朦胧度的差异只是绘画风格的转变,而莫奈甚至未曾在伦敦久居。

刘佳佳也坦言,目前艺术与生态学的跨学科研究,尚未形成明确的范式与体系。不像从化石、花粉信息解析鸟类物种的研究方法,已经发展成熟,研究过程中能规避诸多问题。

他同时建议,做跨学科研究的大前提是,先把自己的专业领域做好,甚至做到极致。在这样的基础上,多看、多思考、多请教,才能做好跨界的探索。

从“杂七杂八”中发现科学问题

《形理两全》出版后不久,2024年底,陈水华还在浙江省博物馆策划了“问羽”特展,把宋画真迹、观鸟摄影作品和音视觉效果相结合,拓宽了对宋画鸟类信息的呈现方式。“无论是书,还是展览,我希望大家关注过去艺术品的科学性,同时能激发对博物学的兴趣更好。”

如今,普遍认为博物学与观鸟等自然观察起源于西方、发展于西方。“但在900多年前,宋画中已经体现了生态学的一面,即使那时没有形成学科,但已经有科学的观念。宋朝的画师对自然有着极为鲜活的观察,他们了解并能够区别不同鸟的形态特征、行为、生态习性及其与所处环境、季节的关系。”这打破了陈水华对古代中国博物学发展的认知。

然而,宋代以后的画作逐渐走向了得“意”忘“形”的局面。陈水华表示:“元明清时期所记录的物种数量越来越少,这是自然观察丢失的体现。不过,现在的孩子对自然的了解越来越多,是国内博物学兴起的好现象。”

这篇总结性论文,就发表在《生态》的“科学博物学家”栏目。点开“科学博物学家”栏目,可以看到许多有趣又不乏科学性的内容,例如,狼帮助花授粉、鳐鱼如何发声、欧洲最古老的树、鸟偷盗哺乳动物的毛发等。

这一栏目的征稿不要求复杂的数据分析或理论论证,而要求生态学家们的新颖发现。

刘佳佳指出,现存于世的宋画作品有限,其中所呈现的鸟类信息很难支撑大体量的物种分布变化分析。这样的“小工作”正契合“科学博物学家”栏目的要求。

对刘佳佳来说,鸟类学和古画都不是他的“本业”,而都是他的兴趣所在。刘佳佳一直对历史记载的科学信息感兴趣,除了从宋画中解读鸟类生物多样性,他还参与了从古诗中挖掘古代物种分布的研究。

在陈水华眼中,这样一位后辈有着敏锐独到的“嗅觉”。“刘佳佳是一个‘怪才’,喜欢从‘杂七杂八’中发现科学问题。”

相关论文信息:

https://doi.org/10.1002/ecy.70070

《中国科学报》 (2025-04-18 第4版 文化)