2025年9月3日,华北电力大学李美成教授团队在Joule期刊上发表了一篇题为“Controllable electrolysis doping of organic semiconductors for stable perovskite solar cells”的研究成果。

该成果另辟蹊径提出一种新型电解掺杂策略,通过以空穴和电子为氧化还原剂来掺杂有机半导体材料和去除添加剂金属离子,精准调控钙钛矿太阳电池中空穴传输层的电学特性,实现电池效率和稳定性的双重突破。

论文通讯作者是李美成教授;第一作者是黄浩、蓝智能。

在全球新能源转型加速推进的当下,钙钛矿太阳能电池(PSCs)凭借高吸光系数、长载流子扩散长度等卓越半导体特性,被视作最具潜力的下一代光伏技术之一。然而,其商业化进程却被一个关键问题掣肘——有机空穴传输层的传统掺杂方式限制电池稳定性提升,这一痛点也成为科研团队攻坚的核心方向。

目前,高效PSCs常用的空穴传输材料以Spiro-OMeTAD为代表,这类材料想要实现高导电性与适配的能级结构,必须依赖LiTFSI等掺杂剂,且需经历复杂的氧化过程。传统氧化过程不仅对环境敏感,需在特定湿度的空气中耗时24小时以上,还存在严重的“后遗症”:为保证足够自由基生成,需加入大量LiTFSI,而氧化后残留的Li+极具破坏性——它们易受湿度影响,会迁移并穿透钙钛矿薄膜,导致器件效率快速下降。

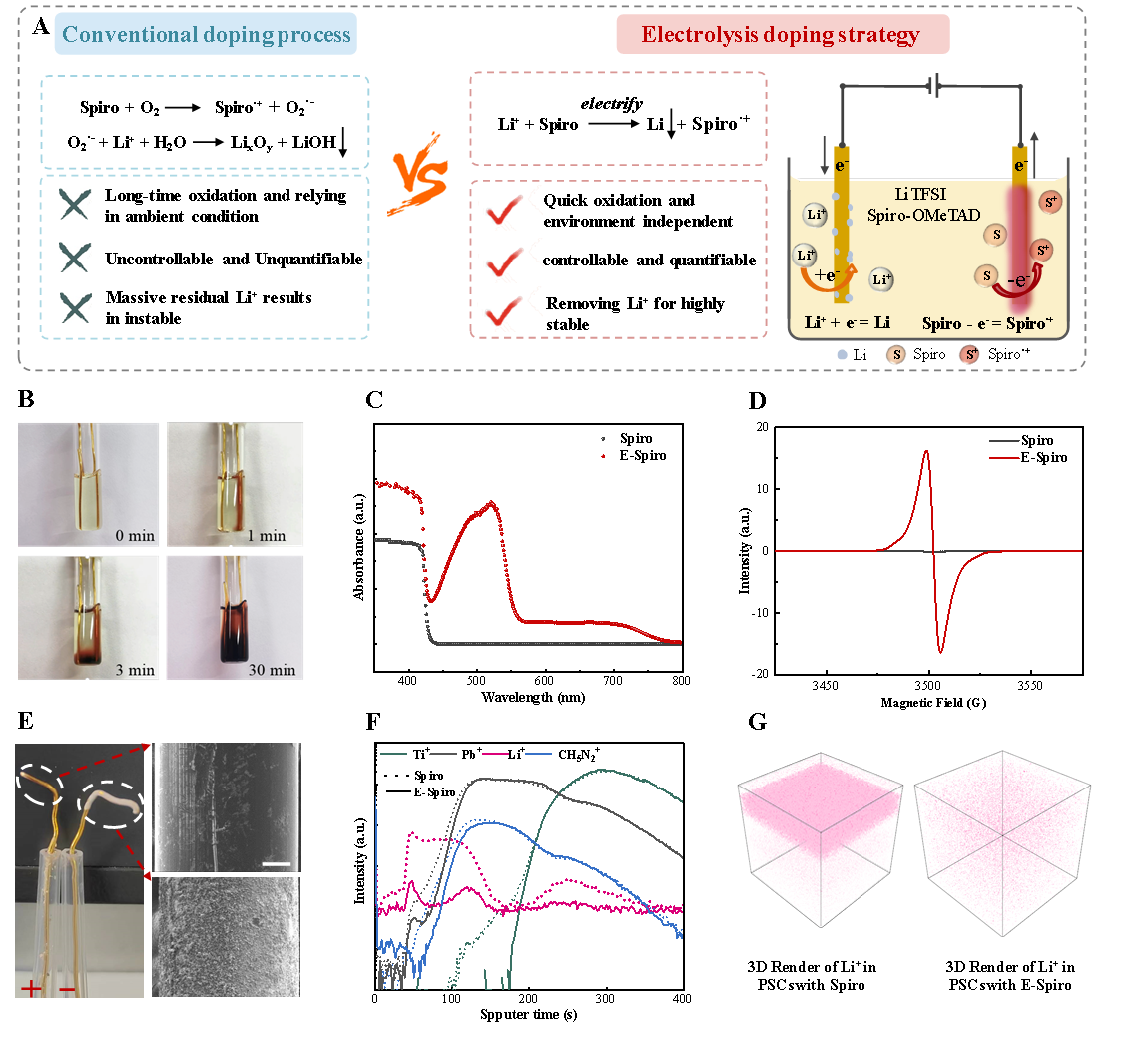

针对这一困境,华北电力大学李美成团队提出了电解掺杂的新策略,实现有机空穴传输层的可控掺杂。该策略的核心在于以电子和空穴作为“氧化还原剂”构建电解体系实现双重关键作用。在阳极表面,借助空穴将Spiro氧化为Spiro自由基,这一过程无需依赖氧气等环境因素,大幅提升了掺杂的可重复性;同时,在阴极表面,借助电子将Li+还原为Li金属,减少空穴传输层中残留的Li+,解决Li+迁移导致的电池稳定性问题。

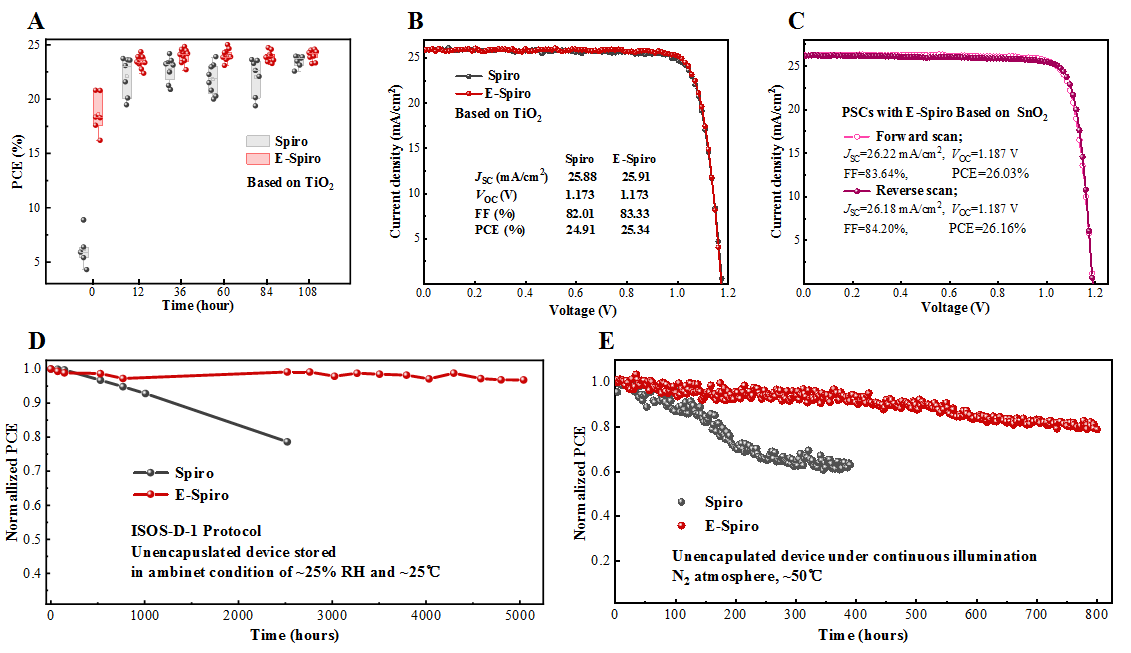

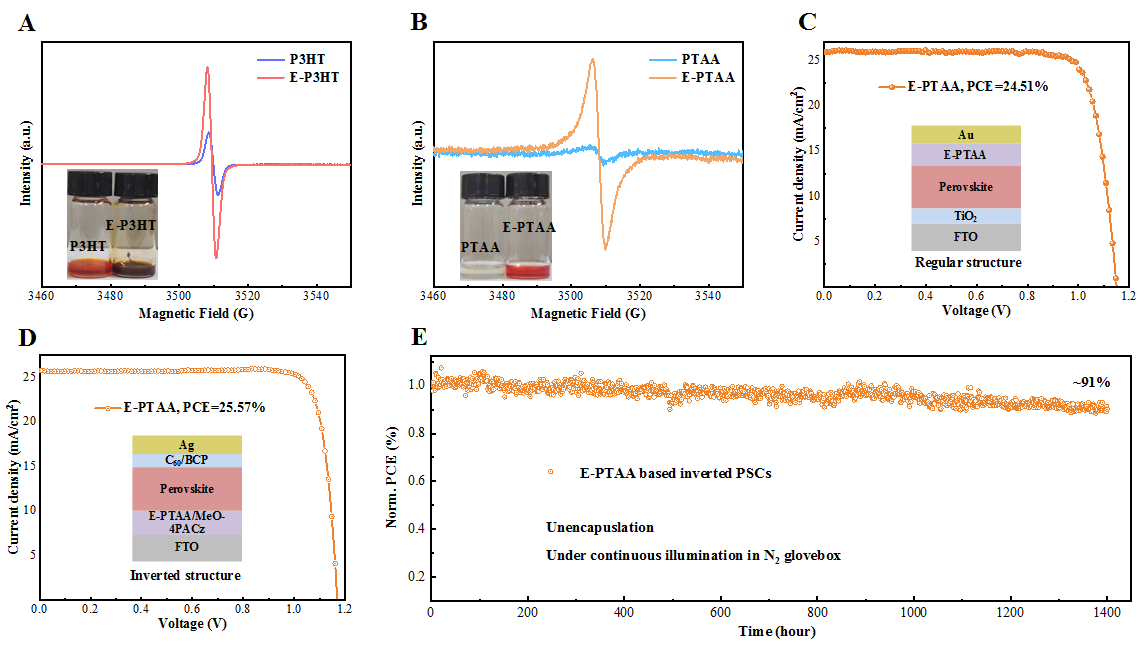

结果显示,采用电解掺杂Spiro的正式PSCs,光电转换效率(PCE)达26.16%,在25%相对湿度下储存5000小时仍保持97%初始效率;而使用电解掺杂PTAA的反式PSCs,PCE达25.57%,连续1个太阳光下工作1400小时后保持初始效率的91%。

图1:电解掺杂策略及机制。

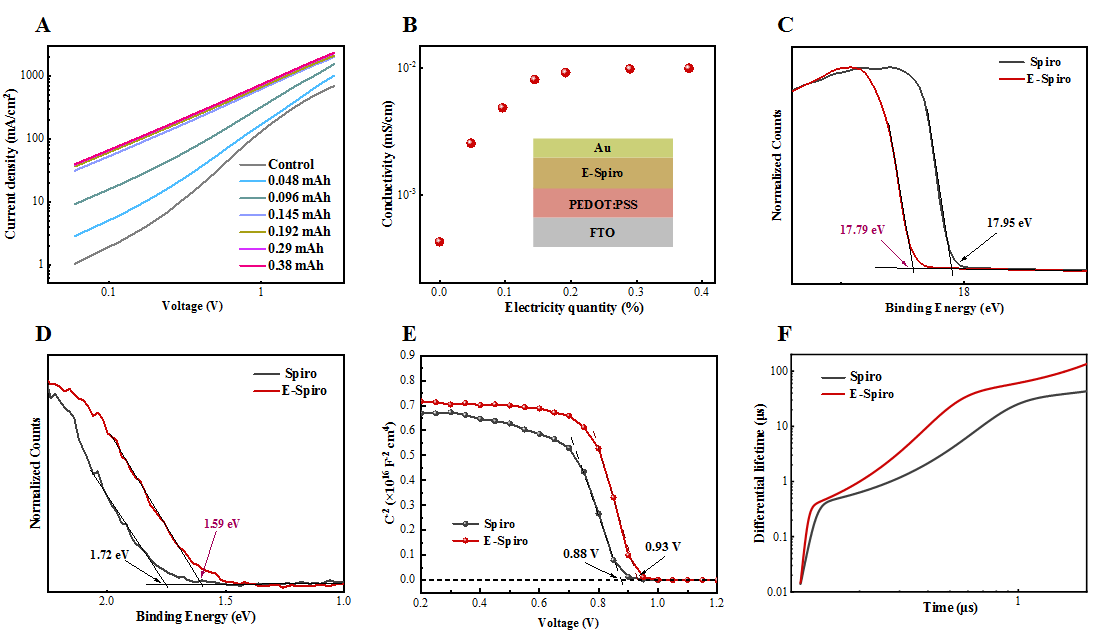

图2:空穴传输层电学性能。

图3:钙钛矿太阳电池光电性能及稳定性。

图4:电解掺杂策略的普适性验证。

该成果提出了一种有机半导体材料的创新掺杂策略,广泛适用于Spiro等多种有机半导体,实现了钙钛矿太阳能电池在效率、稳定性的双重突破,为有机半导体材料的电学性能调控及在光电子器件领域的应用开辟了新方向。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.joule.2025.102106