|

|

|

|

|

具有快速界面相形成动力学的氟硼酸锌基电解液助力安时级锌电池 |

|

|

论文题目:Tailored fluoroborate-based electrolyte with fast interphase formation kinetics toward stable Ah-level zinc batteries

期刊:Advanced Powder Materials

DOI:https://doi.org/10.1016/j.apmate.2025.100306

微信链接:https://mp.weixin.qq.com/s/WNNg-qdpO3_ezbephx9TIg

1.文章摘要

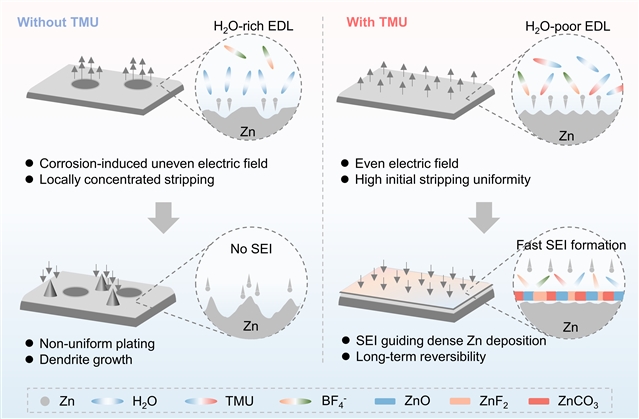

固体电解质界面膜(SEI)在稳定水系锌电池方面起着至关重要的作用,然而目前对其形成动力学以及首次剥离后的锌基底形貌缺乏关注,这两者共同影响着SEI的成膜质量以及长效性。该研究基于Zn(BF4)2,水和四甲基脲(TMU)构建了一种水/有机混合电解液,实现了锌均匀剥离与快速SEI形成的有效协同。TMU参与Zn2+溶剂化结构并重塑了电解液氢键网络,所形成的贫水双电层(EDL)避免了首次放电过程中因腐蚀引起的非均匀锌剥离形貌,为充电过程中SEI的致密沉积提供了有利条件。而TMU的空间位阻促进了接触离子对的形成,有助于SEI中无机组分的快速生成并作为亲锌位点激活瞬时形核模式(3DI),引导后续致密且均匀的锌沉积。这种协同优化增强了锌剥离/沉积的对称性以及SEI的长效性,使其在1 mA cm−2/2 mAh cm−2的条件下可以稳定循环超3200小时。高面容量Zn//NaV3O8全电池(4.4 mAh cm−2)在间歇性静置协议下(每循环5次静置12小时)能以0.1 A g-1的低倍率稳定循环,且所组装的安时级软包电池循环寿命超过100次。该工作为水系锌电池高稳定性SEI的构筑以及锌剥离/沉积对称性的调控提供了新的见解。

2.研究背景

作为大规模储能系统中最具潜力的候选者之一,水系锌电池(AZBs)因其低成本、高安全性和高理论容量而受到了广泛关注。然而,锌金属负极的实际应用仍面临着严峻挑战,包括腐蚀、析氢、枝晶生长和副产物等问题。通过电解液成分设计实现固体电解质界面膜(SEI)的原位构筑已被证明是稳定锌负极的有效策略,但其较差的成膜质量以及结构的快速退化仍带来了界面不稳定性,影响电池在低电流倍率下的长循环稳定性和抗日历老化性能。

由于电解液分解过程通常涉及电化学还原反应,SEI主要伴随锌沉积过程同步形成,这种机制意味着首次剥离后的锌基底形貌将对SEI的均匀性产生影响。此外,SEI的失效机制与锌剥离/沉积不对称性有关,这种不对称性会引起电极在循环过程中出现不均匀的体积变化以及应力集中,从而导致SEI开裂或脱离。对此,可以通过提高SEI的生长动力学来优化锌沉积行为,因为在锌沉积初期SEI的形成速率越快,越能尽早提供足够的亲锌位点来引导后续锌的形核与生长过程。然而目前对SEI的形成动力学或SEI出现的时机对锌沉积行为的引导作用仍缺少关注。

3.创新点

(1)通过TMU调控Zn2+溶剂化结构并构筑贫水双电层,有效避免了由腐蚀引发的非均匀电场,实现了锌负极均匀的首次剥离形貌。

(2)通过原位弛豫时间分布(DRT)和形核模式分析证明了优化的溶剂化结构可实现锌沉积初期SEI的快速形成并诱导锌的瞬时形核,有效提升了锌沉积形貌的致密性和均匀性。

(3)组装的高面容量Zn//NaV3O8全电池具有良好的搁置循环性能,并且0.93 Ah软包电池能以0.1 A g-1稳定循环100次。

4.文章概述

图1. Zn(BF4)2基电解液的溶剂化结构调控:(a)不同锌剥离/沉积模式的示意图;(b)采用线性扫描伏安法(LSV)测得的TMU改性电解液的电化学稳定窗口;(c,d)电解液分别对应B-F键伸缩振动和C=O键伸缩振动的拉曼光谱;(e)不同电解液的氢键比例,(f)微分电容曲线和(g)腐蚀电流密度对比。

图1a展示了通过改变 TMU 浓度实现的三种不同的锌剥离/沉积模式。当TMU添加量提高至80%时,电解液的电化学稳定窗口可拓宽至2.28 V(图1b)。770 cm-1附近拉曼峰的红移证实了B-F键断裂增强的趋势(图1c)。对于TMU40-80电解液体系,可以观察到分别对应C=O-Zn2+和C=O-H的两个特征峰,且C=O-H峰随TMU浓度增加呈现蓝移现象(图1d)。这不仅证明TMU参与了Zn2+溶剂化结构,同时表明氢键网络发生了重构(图1e)。双电层电容降低证明了TMU在锌表面的吸附(图1f),有效地抑制了析氢反应。使用三电极体系的Tafel测试结果也表明腐蚀电流密度显著降低(图1g)。

图2. 分子动力学模拟与密度泛函理论计算的理论验证:(a)TMU0电解液的分子动力学模拟快照、(b)径向分布函数及(c)溶剂化结构构型;(d)TMU80电解液的分子动力学模拟快照、(e)径向分布函数及(f)溶剂化结构构型;(g)自由态与结合态物种的分子轨道能级及(h)Mayer键级;(i)Zn2+与H2O、TMU和BF4-的结合能。

TMU0的分子动力学模拟表明其具有典型的Zn(H2O)62+配位结构(图2a-c),而TMU80呈现出贫水的Zn(BF4)2(TMU)2(H2O)2溶剂化结构(图2d),其与H2O、TMU和BF4-的平均配位数分别为2.75、1.97和1.28(图2e),主要构型中TMU和BF4-皆参与了溶剂化鞘(图2f)。基于此,采用密度泛函理论计算研究了电解液的分解机制。与H2O相比,游离TMU分子表现出更低的LUMO能级和更高的HOMO能级,表明其优先参与界面电子转移过程,并且配位后的复合物LUMO能级降至-0.183 eV,更容易被电化学还原(图2g)。配位后B-F键和C=O键Mayer键级的降低也反映了复合物热力学稳定性的下降(图2h)。这些变化源于强配位作用引起的显著电子云重排,Zn2+-TMU和Zn2+-BF4-的高结合能也为此提供了证据(图2i)。

图3. 锌剥离/沉积行为研究:(a-j)使用不同电解液对称电池的原位DRT分析以及相应的初始剥离形貌SEM图;(k)形核模式分析;(l)使用TMU80电解液沉积0.1 mAh cm-2锌后的基底形貌SEM图;(m,n)在尖锐边缘和致密尖端两种剥离形貌上沉积锌的有限元模拟结果。

采用原位电化学阻抗谱(EIS)测试结合弛豫时间分布(DRT)分析以监测锌剥离/沉积过程中不同时间尺度的界面过程。TMU0中的放电过程仅显示三个可区分的弛豫时间(τr),且在10-3-10-1 s范围内出现主导宽峰(图3a),这源于Zn2+和 H+的Rads过程的信号重叠。与之对应,剥离后的锌电极呈现出不规则的大尺寸凹坑(图3b),表明了腐蚀引起的非均匀剥离。在TMU20体系中,τr重叠现象有所缓解(图3c),但剥离区域仍呈现非均匀分布特征(图3d)。而从TMU40开始出现由Rsei、Rads和Rmig组成的转化区域,这反映了TMU和BF4-开始进入Zn2+溶剂化壳层并参与SEI的形成,此时转化耗时较长,动力学相对缓慢,但剥离均匀性有所改善(图3e-h)。TMU80具有最快的SEI形成速率,Rsei在整个过程可清晰分辨且保持稳定(图3i),对应的锌剥离形貌致密均匀(图3j)。TMU80符合瞬时形核模式(图3k),其特征是快速占据形核位点并进行空间受限的晶体生长(图3l),这是由于快速生成的亲锌SEI能引导均匀的Zn2+通量分布。有限元模拟进一步证实了致密均匀的剥离形貌能引导均匀沉积(图3m,n)。

图4. SEI的成分分析:(a-c)沉积锌表面的深度剖析C 1s、O 1s和F 1s XPS谱图;(d)锌表面的飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)深度剖析曲线及(e)相应的三维重构图像;(f)锌电极的HRTEM图像以及对应(g)ZnO、(h)ZnCO3和(i)ZnF2组分的晶格条纹。

采用X射线光电子能谱(XPS)分析了锌电极表面SEI的化学成分及其空间分布特征。C 1s谱图中的C-C/C-H峰(284.8 eV)和ZnCO3峰(288.5 eV)表明有机、无机组分在SEI基体中共存(图4a)。O 1s谱图证实了ZnO(530.9 eV)和ZnCO3(532.0 eV)的存在,其中ZnCO3在外层SEI中相对富集(图4b)。F 1s谱图仅显示源于BF4-分解的ZnF2特征峰(图4c)。飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)深度剖析曲线进一步揭示了有机-无机杂化SEI的均匀分布(图4d)。三维元素分布图像显示CN、ZnO和ZnF2信号在整个平面均匀分布(图4e),表明有机TMU和无机BF4-发生了协同分解,其中ZnF2在外层SEI中信号最强,ZnCO3也主要分布于外层。从HRTEM图像可观察到SEI中高结晶性无机纳米颗粒的均匀分布(图4f),对应ZnO(111)、ZnCO3(104)和ZnF2(002)的晶格条纹(图4g-i)。DFT计算进一步证明,这些高电负性组分具有优异的亲锌特性,能有效促进均匀成核。

图5. 半电池和全电池的电化学性能:(a)0.5 mA cm-2和(b)3 mA cm-2电流密度下的库仑效率测试;(c)“储池法”测得的库仑效率;(d)2 mAh cm-2和(e)10 mAh cm-2面容量下对称电池的循环性能;(f)近期报道的Zn(BF4)2基电解液与本工作的性能对比;(g)Zn//NaVO全电池的搁置循环电压-时间曲线以及(h)循环性能;(i)安时级软包电池的结构示意图,(j)光学照片以及(k)在0.1 A g-1下的循环性能。

得益于腐蚀抑制和高度对称的锌剥离/沉积行为,使用TMU80的Zn//Cu电池以0.5 mA cm-2和3 mA cm-2的电流密度循环800次时平均库仑效率分别达到99.06%和99.54%(图5a,b);采用储池法测得的可逆性从82.4%提升至97.7%,证明了TMU在抑制界面副反应的优越性(图5c)。Zn//Zn对称电池能以2 mAh cm-2和10 mAh cm-2的面容量分别循环3200 h和800 h,表明SEI具有良好的体积变化适应性(图5d,e)。与近期报道的Zn(BF4)2基电解液相比,TMU80在面容量和循环寿命方面具有显著优势(图5f)。Zn//NaVO全电池的搁置循环测试结果进一步展示了优异的抗自放电与抗日历老化性能,基于TMU80电解液与高负载正极的全电池以0.1 A g-1搁置循环100次后仍能保持3.35 mAh cm-2的高面容量(图5g,h)。低N/P比(3.67)和低E/C比(21.3 μL mAh-1)的安时级软包电池同样实现了100次稳定循环,展现出良好的实际应用潜力。

5.结论

该研究通过TMU共溶剂调控Zn(BF4)2基电解液溶剂化结构,揭示了实现锌负极高度可逆性的两大关键因素:均匀的初始剥离形貌和快速的SEI形成动力学。重构的氢键网络与贫水双电层结构有效消除了腐蚀诱导的电场不均匀性,从而获得平整的锌剥离形貌,为后续形成高完整性SEI奠定了基础。原位弛豫时间分布与成核模式分析表明,富无机组分SEI的快速形成可促进高倍率瞬时成核,实现锌的致密均匀沉积。这种协同效应显著提升了锌剥离/沉积对称性,避免了SEI的过早退化失效。该研究为提高锌剥离/沉积对称性以及设计实用性锌电池的高质量SEI提供了新思路。

引用信息:Jiangtao Huang, Yunpeng Zhong, Najla AlMasoud, Taghrid S. Alomar, Yiman Xie, Bingan Lu, Shuquan Liang, Zeinhom M. El-Bahy, Siyu Tian, Jiang Zhou. Tailored fluoroborate-based electrolyte with fast interphase formation kinetics toward stable Ah-level zinc batteries, Adv. Powder Mater. 4 (2025) 100306. https://doi.org/10.1016/j.apmate.2025.100306

扫二维码 查看全文

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772834X25000429

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。