水氧化反应(oxygen evolution reaction, OER)作为电解水制氢技术的决速步骤,其缓慢的四电子/四质子转移动力学过程严重制约了绿氢的生产效率。在众多非贵金属催化剂中,镍铁基氢氧化物表现出卓越的OER活性,而铁掺杂引发的活性增强机制是领域内争论的焦点。既往研究大多聚焦于金属中心的电子结构调控(如eg轨道占据、金属-氧共价性等),却忽视了反应过程中配体微环境的动态重构及其对催化中心的调控作用。

近日,来自复旦大学的张黎明教授和李晔飞教授团队在Nature Chemistry期刊上发表题为“Lattice O–O ligands in Fe-incorporated hydroxides enhance water oxidation electrocatalysis”的研究论文。该研究结合原位光谱技术与理论模拟,首次发现在电催化OER条件下,镍铁氢氧化物中会形成稳定的晶格O–O配体。这些原位生成的O–O配体能够有效调控并活化催化剂表面的铁位点,大幅提升析氧反应活性。该研究不仅揭示了配体微环境动态重构在电催化中的关键作用,更突破了以往仅依赖金属电子结构为活性描述符的传统设计范式,为发展新一代低成本、高性能电解水催化剂提供了重要的理论依据与新策略方向。

论文的通讯作者是张黎明、李晔飞;第一作者是史国帅、李吉利。

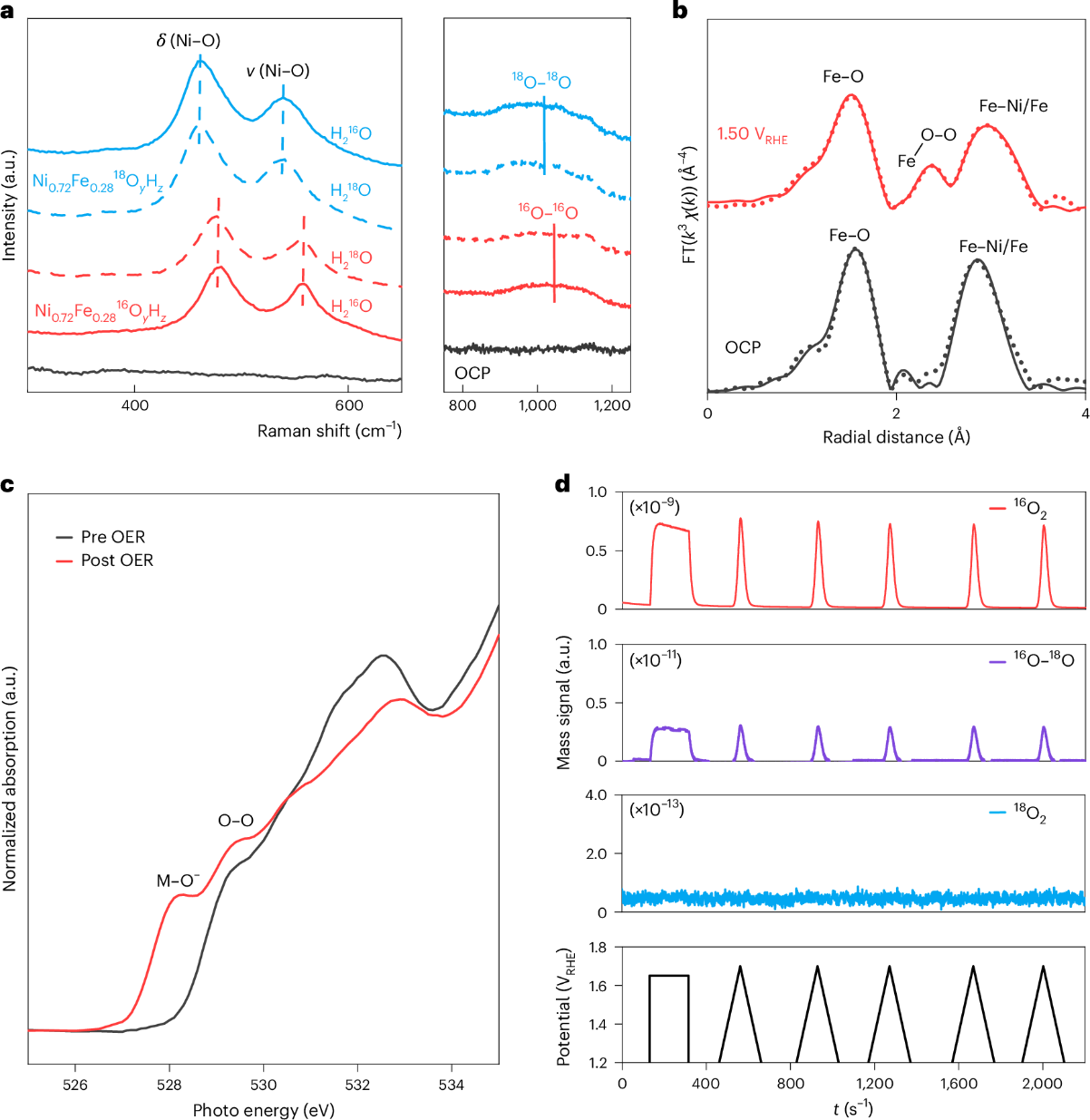

晶格O–O配体的光谱学鉴定

研究团队首先通过多尺度原位光谱技术,系统揭示了镍铁氢氧化物在电催化水氧化过程中形成稳定晶格O–O配体的关键证据:利用原位拉曼(Raman)光谱,在OER条件下检测到位于1045 cm-1的O–O振动特征峰,并通过18O同位素标记实验证实该信号来源于催化剂晶格氧而非电解液;同步辐射X射线吸收谱(XAS)进一步表明,FeO6八面体发生结构畸变,并在1.50 V电位下出现归属于Fe–OO配位的新壳层,同时O K边XAS在528 eV和529.5 eV处出现分别对应于M–O-和O–O物种的特征峰;电化学质谱(OLEMS)排除了晶格O–O配体直接参与氧气析出的可能性,确认其稳定存在;此外,原位XRD与TEM结果显示,OER过程中催化剂的结构无序化增强,可能与O–O配体形成过程中化学键的断裂与重组相关。多项表征技术共同验证了电催化条件下镍铁氢氧化物中晶格O–O配体的形成及其结构稳定性。

图1:晶格O–O配体的光谱学鉴定。

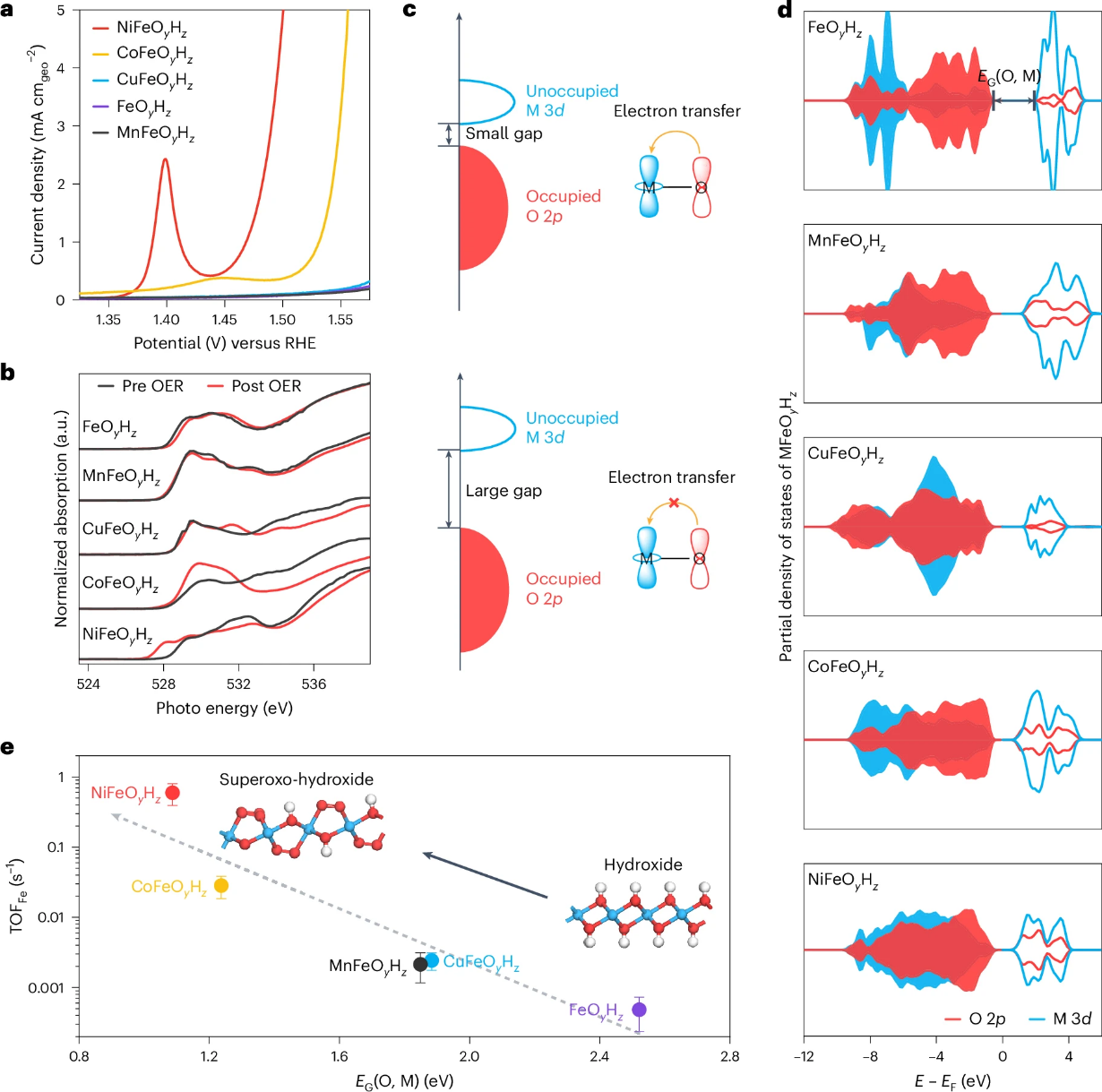

晶格O–O配体引发的含铁氢氧化物的 OER 活性增强

该团队进一步系统探究了晶格O–O配体在铁基氢氧化物OER催化剂活性中的作用。实验结果表明,NiFeOyHz和CoFeOyHz表现出显著优于CuFeOyHz、MnFeOyHz和FeOyHz的OER性能。通过O K边XAS和原位Raman证实,仅NiFeOyHz和CoFeOyHz能在OER过程中形成晶格O–O配体。理论分析表明,O–O配体的形成源于两个晶格O2-离子的耦合过程,其难易程度由O 2p占据态顶与金属M 3d未占据态底之间的能带间隙EG(O,M)决定:EG(O,M)越小,越有利于电子转移并促进O–O配体生成。值得注意的是,OER活性与EG(O,M)值呈强关联性,进一步证实晶格O–O配体在催化过程中的关键作用。此外,刚性三维结构的钙钛矿(LaNi0.75Fe0.25O3)和尖晶石(NiFe2O4),由于晶格氧偶联在空间上受阻,其OER活性较层状结构的NiFeOyHz低2–3个数量级,也从几何结构层面凸显了O–O配体形成对高效OER催化的重要影响。

图2:晶格O–O配体引发的含铁氢氧化物的OER活性增强。

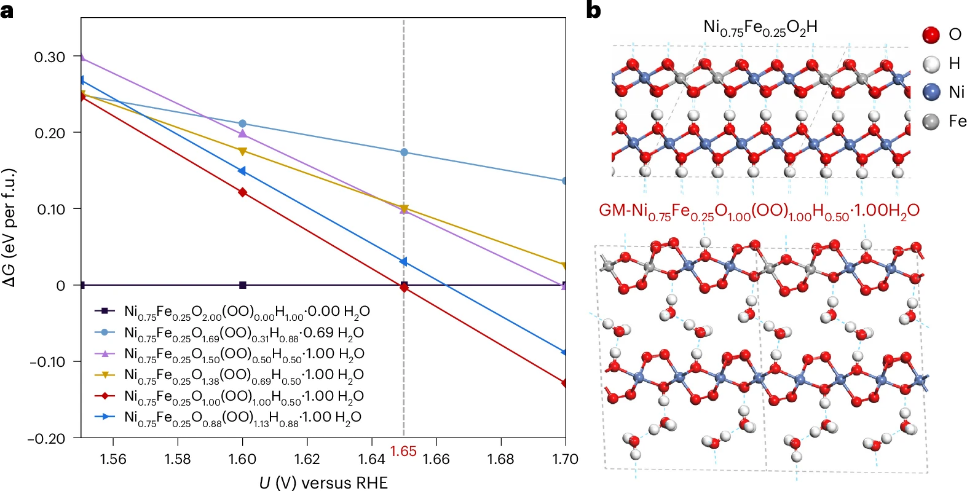

理论预测晶格O–O配体的形成

研究团队通过基于神经网络势函数的随机表面行走结构搜索(SSW-NN)方法,成功预测了OER条件下NiFeOyHz中晶格O–O配体的形成:当电压超过1.65 VRHE时,含有晶格O–O配体的超氧化氢氧化物结构Ni0.75Fe0.25O(OO)H0.5·H2O成为热力学最稳定相。该理论模型从原子尺度上揭示了晶格O–O配体的构型特征,其中预测的O–O键键长为1.35 Å,与原位拉曼光谱的实验观测结果高度一致。

图3:晶格O–O配体形成的理论预测。

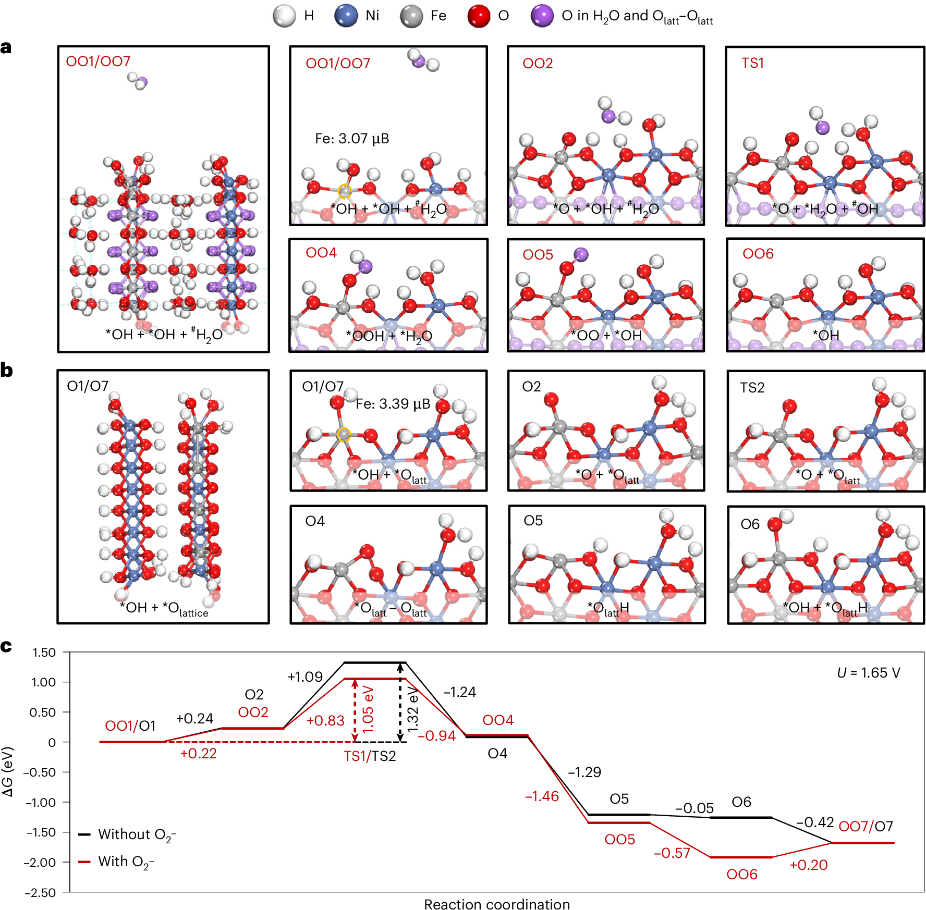

晶格O–O配体增强表面铁位点OER活性的机理

通过系统的DFT计算研究,作者发现含有晶格O–O配体的超氧氢氧化物Ni0.75Fe0.25O(OO)H0.5·H2O在(010)晶面上遵循吸附氧机理(AEM),其决速步为水分子与末端Fe=O中间体发生偶联反应,能垒仅为0.83 eV,该机制与同位素标记实验结论一致。而在缺乏O–O配体的Ni0.75Fe0.25OOH中,反应则按晶格氧参与机理(LOM)进行,决速步能垒高达1.09 eV,且与同位素实验结果不符。进一步结构分析表明,超氧氢氧化物亚表层中的晶格O–O配体可通过长程相互作用调控表面Fe位点的氧化态和局域结构,稳定Fe=O关键中间体,并促进水分子的亲核进攻过程。该研究从原子尺度揭示了晶格O–O配体通过远程相互作用增强Fe位点OER催化活性的微观机制。

图4:晶格O–O配体增强表面铁位点OER活性的机理。

总结

综上,该研究发现并证实了镍铁氢氧化物在电催化水氧化条件下能够原位形成稳定的晶格O–O配体,这一现象为理解该类材料的催化机制提供了关键突破。研究进一步揭示,该类O–O配体可通过远程相互作用调控表面的铁位点,有效提升其本征OER活性。该工作不仅强调了配体微环境动态重构在电催化中的核心作用,突破了以金属性质为中心的传统催化描述范式,也为新一代阳极析氧催化剂的设计提供了新思路。此外,所提出的晶格氧的动态重构机制对锂离子电池等存在氧氧化还原过程的高性能能源材料开发,也具有一定的借鉴意义和指导价值。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41557-025-01898-6