|

|

|

|

|

喜马拉雅山区的滑坡监测:InSAR技术揭示甘托克不稳定斜坡的运动机制 | MDPI GeoHazards |

|

|

论文标题:Ground Investigations and Detection and Monitoring of Landslides Using SAR Interferometry in Gangtok, Sikkim Himalaya

原文链接:https://www.mdpi.com/2624-795X/4/1/3

期刊名:GeoHazards

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/geohazards

研究背景

喜马拉雅山脉的锡金地区是全球滑坡灾害最为频发的区域之一,每年雨季降雨引发的滑坡对该地区生命财产和基础设施造成严重破坏。2011年锡金6.9级地震后,该地区又经历了多次岩质斜坡破坏。甘托克作为锡金首府,其陡峭的山谷两侧居民区在季风季节尤其容易遭受滑坡威胁。由于未经规划的城市发展和建筑活动,该地区脆弱的地质条件进一步恶化。来自挪威岩土工程研究所(NGI)的Rajinder Bhasin博士和Gökhan Aslan博士以及来自挪威地质调查局(NGU)的John Dehls博士在GeoHazards发表文章,利用合成孔径雷达干涉测量(InSAR)技术,结合现场地质调查,旨在揭示甘托克地区滑坡的运动特征及其触发机制。

研究内容

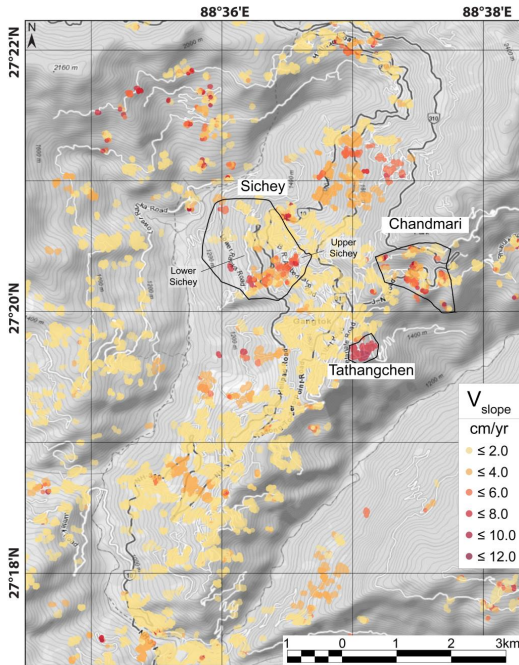

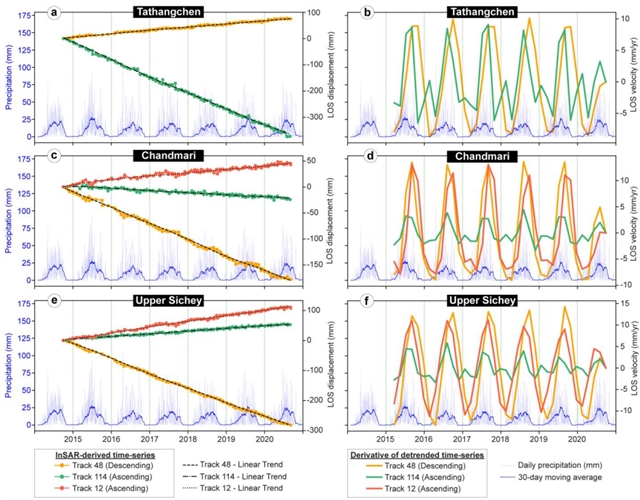

研究人员采用Sentinel-1A/B卫星2015-2021年间获取的455幅SAR图像,通过持久散射体干涉测量(PSI)技术处理,分析了甘托克地区三个重点滑坡区域(Tathangchen、Chandmari和Sichey)的地表位移场。研究结合升降轨道数据,采用3D分解方法估算真实位移速率和方向,假设运动主要沿下坡方向。结果显示,这些区域年位移速率高达12厘米/年,其中Tathangchen滑坡区以8-10厘米/年的速率移动,主要由高度风化的千枚岩和云母片岩的软弱层理面控制。现场调查发现这些岩石单轴抗压强度低于20MPa,节理粗糙度系数(JRC)仅为2-8,表明存在平滑至略微粗糙的风化节理面,在降雨入渗后极易发生剪切破坏。

研究特别关注了Chandmari滑坡区,该区域自1960年代以来多次发生灾难性滑坡。InSAR数据显示2015-2021年间该区域典型运动速率为3-6厘米/年,局部达10厘米/年。地质调查显示该区域表层为含巨砾的中粒砂土,下伏20米深的石英云母片岩,总抗剪强度参数c=6-31kPa,φ=15.5°-31.5°。Sichey地区的上下部滑坡则以5-7厘米/年的速率移动,现场可见因差异沉降而废弃的建筑物和学校。时间序列分析表明,滑坡运动与降雨模式显著相关,位移速率在8-9月降雨高峰期达到最大值,说明孔隙水压力变化是触发加速运动的关键因素。

研究总结

本研究通过综合InSAR监测和地质调查,定量揭示了锡金甘托克地区滑坡的运动特征。结果表明,该地区滑坡主要由季风降雨和不利的地质结构共同触发,其中高度风化的锡金群片岩和千枚岩的低强度特性是内在因素。研究提出的基于JRC-JCS准则的节理抗剪强度评估方法,为理解滑坡机制提供了工程地质依据。针对人口密集区的减灾策略,建议重点加强地表排水系统建设,限制不稳定斜坡上的开发活动,并考虑种植桉树等吸水能力强的植物以稳定边坡。未来研究可结合X波段SAR和地基SAR干涉测量,获取更高时空分辨率的变形场,并与地下水位变化进行关联分析。这项研究不仅为喜马拉雅山区的滑坡灾害评估提供了科学依据,也展示了多时相InSAR技术在滑坡监测中的实用价值。

GeoHazards期刊介绍

主编:Prof. Dr. Zhong Lu, Roy M. Huffington Department of Earth Sciences, Southern Methodist University, Dallas, TX 75275, USA

Dr. Tiago Miguel Ferreira, Instituto Superior Técnico (IST), University of Lisbon, Av. Rovisco Pais, 1049-001 Lisbon, Portugal

期刊发表范围涵地球物理/地质灾害、气候及气候变化相关灾害、气象灾害、水文灾害、块体运动灾害以及人为和技术灾害等研究领域。自2020年创刊以来,被ESCI、Scopus、GeoRef等多个权威数据库收录。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。