|

|

|

|

|

FDE 数智时代的机器人创新人才培养机制:武汉大学的探索与实践 |

|

|

论文标题:An Innovation Talent Cultivation Mechanism for Robotics in the Digital-Intelligent Era: Exploration and Practice at Wuhan University

期刊:Frontiers of Digital Education

作者:Xiaohui Xiao, Yiying Zhu, Zhao Guo, Yanzhao Ma, Zhiqiang Zhang, Like Cao, Zhao Feng, Wei Wang

发表时间:25 Mar 2025

DOI:10.1007/s44366-025-0048-9

微信链接:点击此处阅读微信文章

在数字经济迅猛发展的当下,机器人产业已成为国家战略产业,对推动制造业转型升级、提升社会效率意义重大。然而,行业的快速扩张凸显出巨大的人才缺口,传统培养机制已难以满足产业对复合型、创新型人才的需求。

研 究 论 文

武汉大学肖晓晖教授等在Frontiers of Digital Education(《数字教育前沿(英文)》)期刊上发表了一篇题为An Innovation Talent Cultivation Mechanism for Robotics in the Digital-Intelligent Era: Exploration and Practice at Wuhan University(《数智时代的机器人创新人才培养机制——武汉大学的探索与实践》)的文章,聚焦数字智能时代机器人创新人才培养机制展开深入探究,以武汉大学相关实践为样本,提出了兼具创新性与可操作性的培养框架。

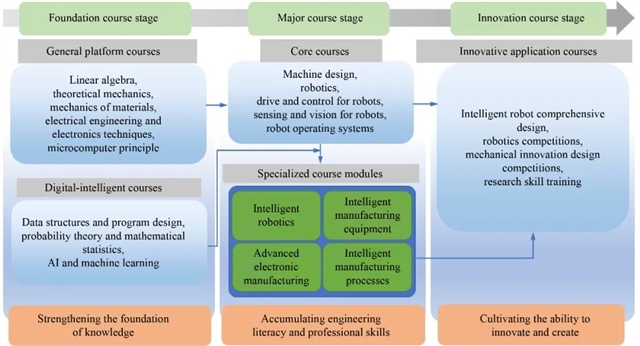

文章首先剖析了机器人人才培养的特点与挑战。机器人领域涉及机械工程、电子、计算机科学等多学科交叉,且知识体系具有前沿性与创新性。但传统教学存在理论与实践脱节、课程体系碎片化等问题,难以培养学生解决复杂工程问题的能力。针对这些痛点,武汉大学提出了三阶段递进式实践课程体系。基础课程阶段,除传统数理、电子课程外,增设数据结构、人工智能等数字智能课程;专业课程阶段,以机器人结构设计、控制等核心课程为重点,融入AI技术,通过仿真与实操强化学生专业技能;创新课程阶段,依托机器人竞赛、科研项目等,采用项目驱动教学法,培养学生创新实践能力。

图1 三阶段循序渐进的实践课程体系

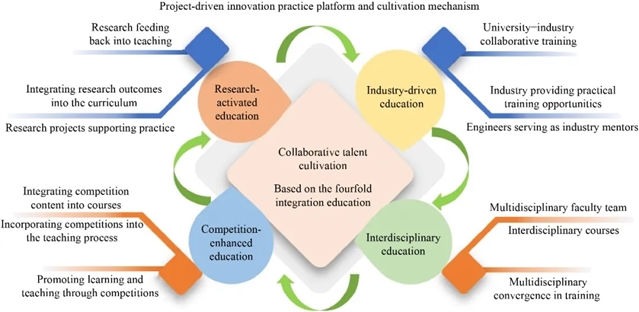

在实践平台搭建方面,文章提出了“四维融合”培养机制,即研教融合、产教融合、赛教融合与跨学科融合。研教融合将科研成果转化为教学内容,引导学生参与实际科研项目;产教融合联合行业龙头企业,为学生提供实践机会;赛教融合将学科竞赛纳入课程体系,以赛促学;跨学科融合组建多学科教学团队,打破学科壁垒。

图2 基于四重融合教育的协同人才培养平台

从实践效果来看,该培养机制成效显著。自2022年实施以来,智能机器人课程每届培养约60名本科生,学生创新实践能力大幅提升,在机器人相关竞赛中屡创佳绩,斩获多项国家级奖项,甚至代表中国在国际竞赛中夺冠。同时,人才培养质量显著提高,研究生升学率大幅上升,毕业生受到国内外顶尖高校与知名企业的青睐。该机制还吸引了众多高校前来交流学习,在机械工程教育领域产生了广泛影响。

文章通过课程体系重构与多维度实践平台搭建,形成了独具特色的机器人创新人才培养模式。这种模式不仅适应了机器人技术发展的趋势,也为新工科背景下其他领域的人才培养提供了有益借鉴。未来,随着技术的不断进步,该培养机制还需持续迭代优化,以更好地满足产业发展对高素质人才的需求。

文章信息

Xiaohui Xiao, Yiying Zhu, Zhao Guo, Yanzhao Ma, Zhiqiang Zhang, Like Cao, Zhao Feng, Wei Wang. An Innovation Talent Cultivation Mechanism for Robotics in the Digital-Intelligent Era: Exploration and Practice at Wuhan University. Frontiers of Digital Education, 2025, 2(1): 12

https://doi.org/10.1007/s44366-025-0048-9

识别二维码,免费获取原文

作者信息

肖晓晖,武汉大学动力与机械学院教授、博士生导师,湖北省人工智能学会副理事长、省金工教学专委会副主任委员。主要研究方向为机器人理论及系统应用,在人机共融机器人运动规划与控制、微操作机器人快速高精控制等方面取得突出成就。主持国家重点研发计划子项、国家自然科学基金、湖北省技术创新专项、铁道部级科研项目20余项,发表SCI/EI检索论文64篇,授权发明专利50余项,先后获国家科学技术进步二等奖、铁道科技特等奖、铁道科技二等奖、湖北省科技进步二等奖等省部级科技奖励。在人才培养方面,积极探索新工科人才培养模式,推动动力与机械学院专业结构优化,增设智能制造工程专业、智能机器人试验班,所提出的志趣引导、课程重构、项目驱动的机械类专业创新人才培养机制获第九届湖北省教学成果一等奖。

朱逸颖,武汉大学动力与机械学院副研究员、硕士生导师。先后于2011年与2016年在华中科技大学机械科学与工程学院获得工学学士与工学博士学位,随后在深圳大学、美国佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)进行博士后研究工作,2020年入职武汉大学动力与机械学院,2021年入选湖北省楚天学者计划“楚天学子”。主要从事多场多尺度计算模拟研究。主持有重点研发课题、国家自然科学基金、湖北省自然科学基金项目,并参与多项重大、面上与军口项目,在金属材料领域顶级刊物Acta Materialia、Scripta Materialia发表论文20余篇。

郭朝,武汉大学动机与机械学院教授(博导)、副主任,主持国家重点研发计划“战略性科技创新合作”重点专项、基础加强计划(173)重点项目课题、装备预研教育部联合基金、国家自然科学基金青年基金、湖北省人形机器人重大专项、湖北省重点研发计划/湖北省自然科学基金等10余项。长期从事外骨骼机器人、康复医疗机器人、仿生机器人、生-肌-电系统与融合理论与关键技术研究。以第一作者或通讯作者在Soft Robotics,IEEE Transactions on Robotics,IEEE/ASME Transactions on Mechatronics,Mechanism and Machine Theory,ICRA及IROS等国内外顶级期刊和学术会议上发表论文80余篇,授权国家发明专利20余件。

马彦昭,武汉大学动力与机械学院副教授、博士生导师,主要研究方向为复杂机电产品设计建模分析,软体机器人,生物力学,图像识别等。主持国家自然科学基金、航天联合基金、GF纵向、企业委托课题等多项科研项目。发表SCI/EI论文20余篇,获湖北省教学成果奖一等奖1项,全国高校教师教学创新大赛一等奖1项,武汉大学教师教学创新大赛二等奖1项和三等奖1项,多次指导本科生获全国大学生机械创新设计大赛、全国三维数字化创新设计大赛等全国及省级奖项。

张志强,武汉大学动力与机械学院副教授、硕士生导师。长期从事机械设计、CAD/CAE、复杂环境下非标装备研制等相关领域的教学与科研工作。在国防、船舶、核电等领域原创性开发有“***自动打磨系统”、“***打磨机器人”、“***布放回收系统”、“压力容器下封头水下视频检查与异物处理机器人”、“蒸汽发生器进口及出口接管安全端焊缝超声自动检查系统”、“高温气冷堆环链提升系统”等,已获批发明专利10余项,发表论文20余篇。主持湖北省教改项目1项、校级教改项目1项,校级规划教材建设项目1项,获湖北省教学成果奖一等奖1项,武汉大学教师教学创新大赛二等奖1项和三等奖1项;指导本科生获湖北省优秀毕业论文1人次、武汉大学优秀论文1人次;指导本科生获全国大学生机械创新设计大赛、全国大学生工程实践与创新能力大赛等全国一等奖1项,二等奖1项;指导学生获全国研究生机器人大赛三等奖2项。

曹力科,武汉大学动力与机械学院实验师。长期从事机械电子、机器人等相关领域的实验教学工作。

冯朝,武汉大学动力与机械学院副研究员、硕士生导师。长期从事医疗机器人、微操作机器人系统设计及其精密运动控制研究,在IEEE/ASME Transactions on Mechatronics、Mechanical Systems and Signal Processing、IEEE Robotics and Automation Letters等SCI/EI检索期刊/会议发表论文50余篇(其中第一/通讯/共同通讯作者20余篇),在跨尺度压电精密驱动、柔顺机构设计、非线性建模、智能控制、人机交互等方面建立了深厚的理论基础。

王伟,动力与机械学院副教授,博士生导师,研究方向为仿生机器人、特种机器人理论与技术研究及应用。任武汉大学机器人队主教练,近几年先后率队获全国冠军1次、亚军1次,季军2次,南方赛冠军2次,并受到CCTV新闻联播、CCTV朝闻天下等电视媒体的广泛报道。研究成果获武汉大学教学成果一等奖,湖北省教学成果一等奖;先后主持和参与20余项国家电网、南方电网、装备部、航天科工等企业资助的多项攻关课题,课题主要围绕电力机器人、特种作业机器人、多栖移动机器人等理论与技术开展研究并研制装备,成果得到了应用。

往期回顾

论文解读 | 张平文院士:数智教育改革引领高等教育数字化转型

论文解读 | 武汉大学数智教育:实践与创新

新书推荐 | 武汉大学数智教育评价指南

期刊介绍

期刊特点

1. 国际化投审稿平台Editorial Manager方便快捷。

2. 严格的同行评议(Peer Review)。

3. 免费语言润色,有力保障出版质量。

4. 不收取作者任何费用。

5. 不限文章长度。

6. 审稿周期:第一轮平均30天,投稿到录用平均60天。

7. 在线优先出版(CAP)。

8. 通过SpringerLink平台面向全球推广。

在线浏览

https://journal.hep.com.cn/fde

(中国大陆免费下载)

https://link.springer.com/journal/44366

在线投稿

https://www.editorialmanager.com/fode/

邮发代号

80-164

联系我们

fde@hep.com.cn

010-58582344, 010-58581581

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。