|

|

|

|

|

金纳米颗粒:采用Turkevich方法的教学式逐步合成、机理与表征研究|MDPI Analytica |

|

|

论文标题:Gold Nanoparticles: A Didactic Step-by-Step of the Synthesis Using the Turkevich Method, Mechanisms, and Characterizations

论文链接:https://www.mdpi.com/2673-4532/4/2/20

期刊名:Analytica

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/analytica

在本研究中,研究人员采用 Turkevich 方法合成了金纳米颗粒(AuNPs)。本文以教学为目的,详细展示了逐步合成过程,并配有整个实验流程的照片,同时对反应机理和表征结果进行了深入说明。合成过程涉及在高温(约 90°C)下,使用柠檬酸钠还原氯金酸钠(NaAuCl4)。文中还讨论了两种解释 AuNPs 合成过程的主要机理:一种认为存在“纳米线中间体”,另一种则认为整个过程中不形成聚集体中间物。在材料表征方面,作者使用了以下方法:紫外-可见光光谱(UV-Vis):在 521nm 处观察到最大吸收峰,对应 AuNPs 的表面等离子体共振(SPR)吸收带;扫描电子显微镜(SEM):NaAuCl4 显示为立方形晶体,而 AuNPs 多为球形,平均粒径约为 16–25nm;原子力显微镜(AFM):进一步确认颗粒形态,可清晰观察到单个球形纳米颗粒及其聚集体,平均直径约为 12–19nm;X 射线衍射(XRD):谱图显示出 AuNPs 的四个主要衍射峰,分别对应(111)、(200)、(220)和(311)晶面,确认其为面心立方(FCC)结构的金;动态光散射(DLS):测得颗粒平均粒径为 3.3 ± 0.9 nm,多分散性指数(PDI)为 0.574。综上所述,AuNPs 通过一种简单快速的方法成功合成,所得到的球形、超小颗粒具有广泛的潜在应用价值。

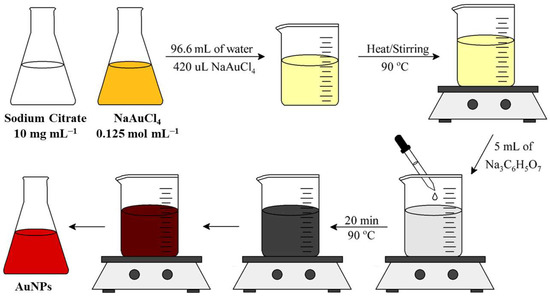

图例:金纳米颗粒合成步骤的示意图。

核心方法:

采用 Turkevich 法通过柠檬酸钠还原氯金酸钠(NaAuCl4)合成金纳米颗粒(AuNPs)。文章以教学目的展示具体的操作步骤和实验过程,配有全程照片,清楚说明了每一步骤及试剂角色。本文提出两种可能的合成机理:1. 存在纳米线中间体,随后线状聚合并断裂形成球形颗粒;2. 合成过程中不存在聚集态中间体,而是小团簇直接生长至柠檬酸稳定的金纳米颗粒。特征表征:综合采用紫外-可见光(UV-Vis)、扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)、X-射线衍射(XRD)和动态光散射(DLS)进行形态与结构表征。

验证与关键发现:

实验过程呈色变化显著:由淡黄色骤变为透明无色,10 秒后转为蓝灰色,最后变为浓紫黑色悬浮液,表明 AuNPs 的生成。UV-Vis 特征:吸收光谱在 521nm 出现峰值,对应 AuNPs 的表面等离子体共振(SPR),显示这些颗粒的成功形成。SEM 形貌:NaAuCl4 为立方形晶体;AuNPs 显示平均粒径约 16–25 nm,主要呈球形。AFM 观察:清晰看到单个球形纳米颗粒及其聚集体,平均直径约为 12–19 nm。XRD 特征:X-射线衍射图谱出现(111)、(200)、(220)、(311)四个特征峰,确认为面心立方(FCC)结构的金。DLS 测量:动态光散射数据显示平均粒径约为 3.3±0.9nm,多分散指数(PDI)为 0.574。

意义与局限:

以图文并茂方式详细展示 Turkevich 合成步骤与原理,使其成为教学与实验演示中的优良参考。合成过程快速、易操作,适合实验室教学和应用推广。生成的球形、超小 AuNPs 具备广泛应用前景,例如传感器修饰、催化等领域。文章提出了两种机制,但并未进一步通过动力学或原位监测等实验手段验证其优劣与准确性。DLS 所测尺寸(3.3 nm)与 SEM/AFM(12–25nm)存在显著差异,可能源于聚集体的测量偏差或方法灵敏度差异,需进一步探讨。尽管指出 AuNPs 可用于传感器修饰,但文章中未提供相应应用的实验数据,未来研究可在此方向深入。

总结:

该文通过教学视角系统阐述了 Turkevich 法合成金纳米颗粒的步骤、机理与表征方法,并成功实现了形貌与结构的多重证明。研究在教学演示与实验可操作性方面具有突出价值,生成纳米颗粒也具应用潜力。但在机理确认、表征差异解析及实际应用演示方面,仍存在进一步探索空间。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。