2025年9月15日,西湖大学理学院、人工光合作用与太阳能燃料中心张彪彪课题组联合孙立成院士课题组在工况水氧化机理研究取得重要突破,在Nature Chemistry期刊发表题为“Reserved charges in a long-lived NiOOH phase drive catalytic water oxidation”重要研究成果。研究团队提出,在工况电解条件下,Ni基OER催化剂会原位转化为一种含有稳定Ni过氧结构(Ni-O-O-Ni2)的NiOOH活性相,并由此触发一种无需额外电势即可发生水氧化的自发放氧机制(Spontaneous Oxygen Evolution,SOE)。该过程的驱动力来源于A-NiOOH中Ni4+物种由体相向表面活性位点的电荷迁移,从而促进连续的水氧化反应并释放O2,同时伴随氢向体相转移的独特路径。最终,随着活性相由γ-NiOOH全部转化为β-NiOOH,体系中Ni的价态稳定在+3,SOE过程因无电荷驱动随之终止。该研究不仅揭示了镍基催化剂在OER条件下的真实活性相结构,还阐明了电化学OER过程中可能存在的自发电荷驱动的水氧化反应机制,为高效OER催化剂的理性设计与开发提供了重要理论指导。西湖大学博士生崔鑫、助理研究员丁云轩共为第一作者。西湖大学理学院、人工光合作用与太阳能燃料中心PI张彪彪为通讯作者。

电化学析氧反应(OER)是水电解过程中的关键半反应。然而,由于其动力学过程缓慢,OER被普遍认为是限制制氢效率的主要瓶颈。在过去的几十年里,研究人员开发了大量高效的OER电催化剂,其中镍基催化剂因其在商业电解水阳极中的应用潜力而受到广泛关注。几乎所有的镍基催化剂在电解条件下都会原位转化为羟基氧化镍(NiOOH),并作为实际的催化物种参与反应。NiOOH通常表现出两种可能的体相结构:其一是β-NiOOH,常在OER发生之前生成;其二是γ-NiOOH,被认为能够促进O-O键的形成。特别是富含Ni4+的γ-NiOOH被普遍视为OER的关键活性相。然而,活性γ-NiOOH的结构较为复杂,且在反应条件下难以长期保持稳定,因而水氧化的真实机制仍未被完全揭示。此外,尽管在实际工况下OER主要遵循吸附演化机制(AEM),但受限于实验条件的复杂性,关键活性相依旧难以被直接而精确地表征。为此,研究团队成功从工况电化学OER中分离出Ni基催化剂活性相(A-NiOOH),并发现其在室温且无需外加电势的情况下能够自发释放氧气。通过结合在线质谱检测、氧同位素标记实验、X射线分析以及理论计算,研究团队进一步揭示,SOE的驱动力主要来自于储存在γ-NiOOH体相中的Ni4+向表面活性位点的电荷迁移,该过程能够持续诱导水分子的氧化并释放O2。随着反应进行,A-NiOOH会逐渐转化为β-NiOOH,并因Ni价态从+4转变为+3而失去活性。本研究不仅明确了OER工况下NiOOH的真实活性相结构,而且揭示了其在SOE过程中的作用机制。这一发现为深入理解OER的催化机制提供了新的视角,并为高效电催化剂的设计与优化奠定了重要的理论基础。

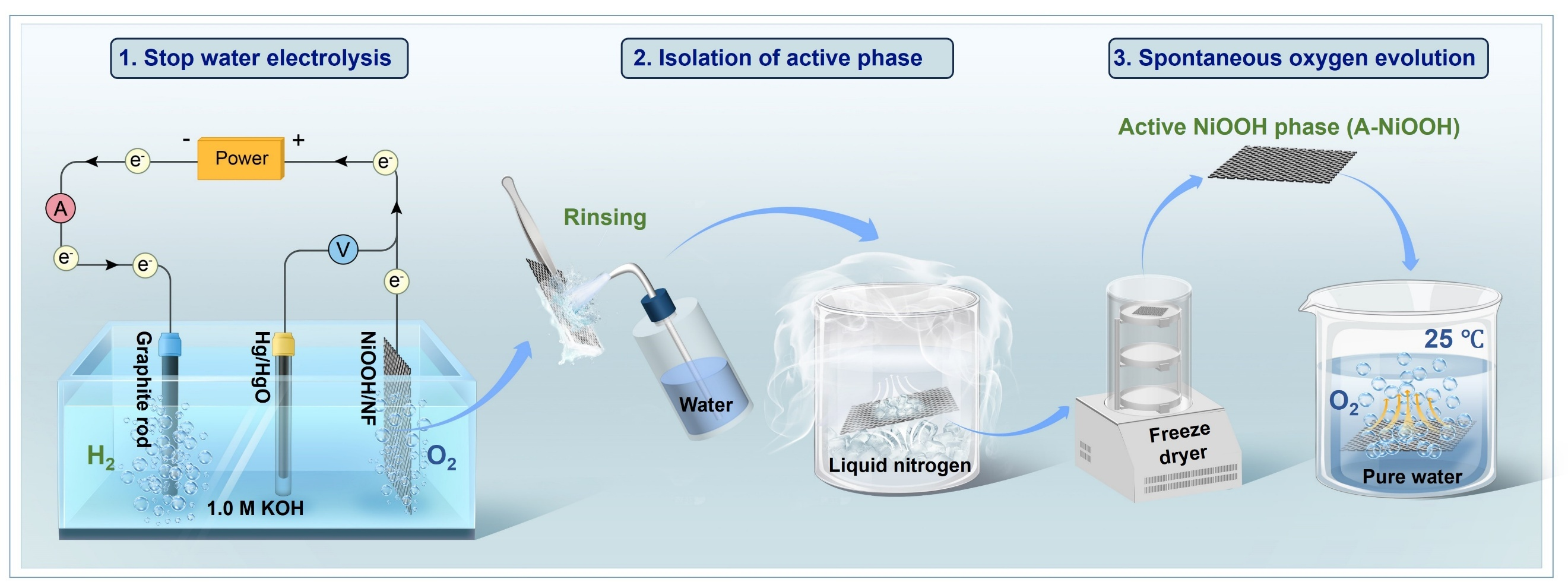

图1:工况电解水阳极NiOOH活性相的分离及自发放氧过程。

自发放氧的氧路径

研究团队在进行镍基OER催化剂的长时间电解时,意外发现即使在断电后,催化剂表面仍持续产生大量气泡。随后,从工况下电解水阳极镍基催化剂中分离了其活性相(A-NiOOH),发现该相在室温纯水中即可产生大量气泡。结合A-NiOOH与失活态NiOOH(D-NiOOH)在氧电极测试中的实验结果,确认气泡成分为氧气。A-NiOOH在无水环境中不释放氧气,且排除了工况中未脱附氧气的可能。因此,研究确认A-NiOOH可在水中自发放氧(Spontaneous Oxygen Evolution, SOE),水是触发SOE的必要条件。

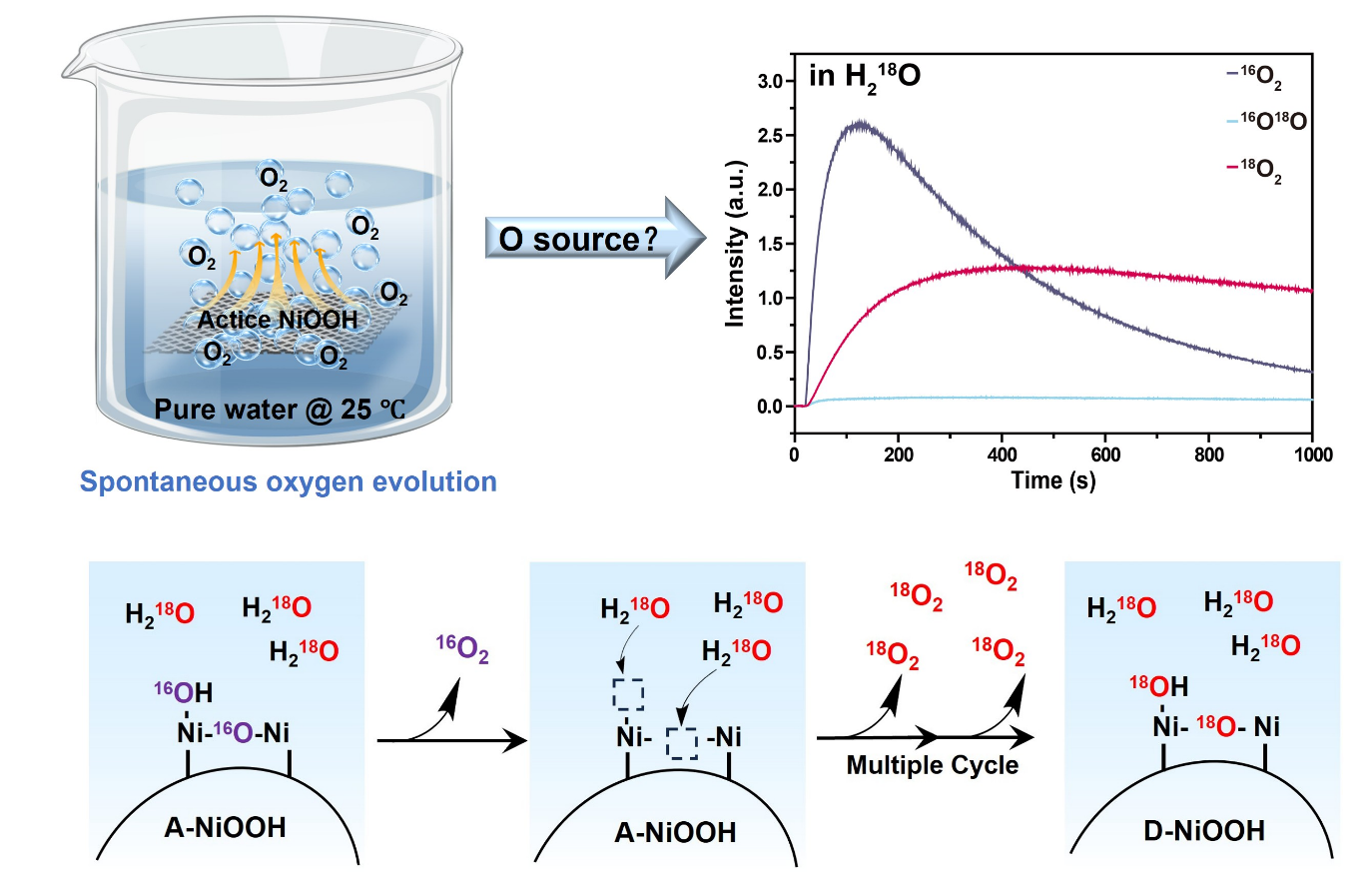

图2:活性相放氧气的O路径鉴定。

由于活性相和水中均含有氧(O),O的来源尚不明确。为此,使用重氧水(H218O)对O进行标记,结合在线质谱(OLMS)技术,发现A-NiOOH在H218O中主要释放16O2和18O2,几乎无16O18O信号。其中,16O2来源于未标记的A-NiOOH中晶格氧(16Olattice)之间的O-O耦合,18O2则来自两个H218O分子的氧化。而16O18O信号的缺失表明,Ni-16Olattice并未与吸附的H218O直接耦合。因此,A-NiOOH的SOE机制是由某种驱动力首先触发活性位点的晶格氧偶联,释放氧气后,该位点继续氧化水以持续产氧。此外,水中H+浓度的增加显著提升了水的氧化能力,同时抑制了晶格氧的释放,表明这两种放氧路径属于不同机制。

自发放氧的驱动力和活性相结构

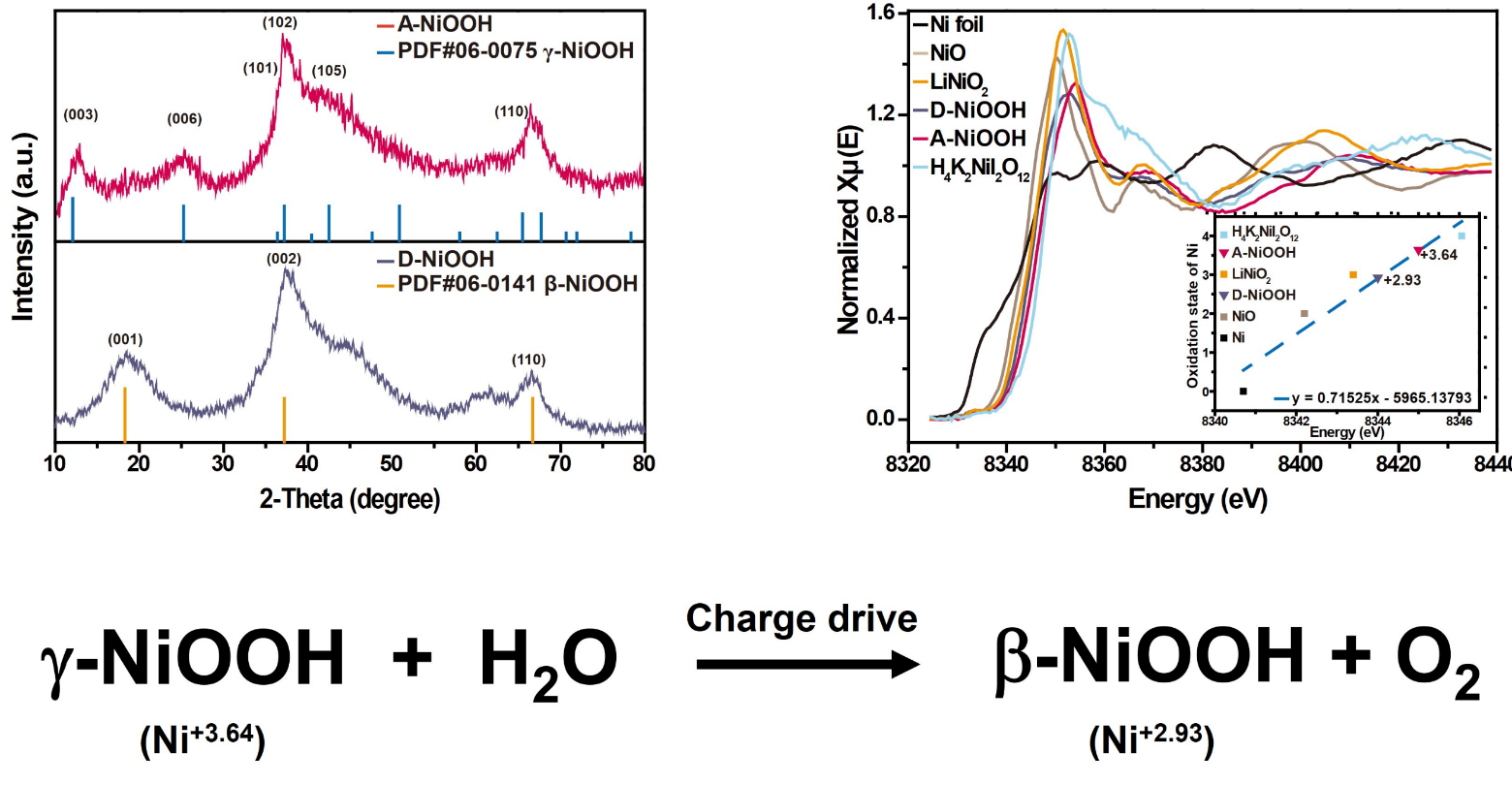

为确定SOE中驱动力的来源,研究团队开展了一系列实验表征。首先,在OER工况下获得的活性相A-NiOOH为γ-NiOOH相;而在SOE完全失活后(记为D-NiOOH),该相转变为β-NiOOH相。通过X射线吸收谱(XAS)分析发现,A-NiOOH中Ni的平均价态为+3.64,与典型γ-NiOOH中的Ni价态(+3.67)基本一致;而D-NiOOH中Ni的平均价态则降低至+2.93,接近典型β-NiOOH中的Ni价态(+3)。由此确认,A-NiOOH中的Ni4+物种是SOE反应的驱动力。

图3:活性相发生SOE后的物相、价态及反应方程式。

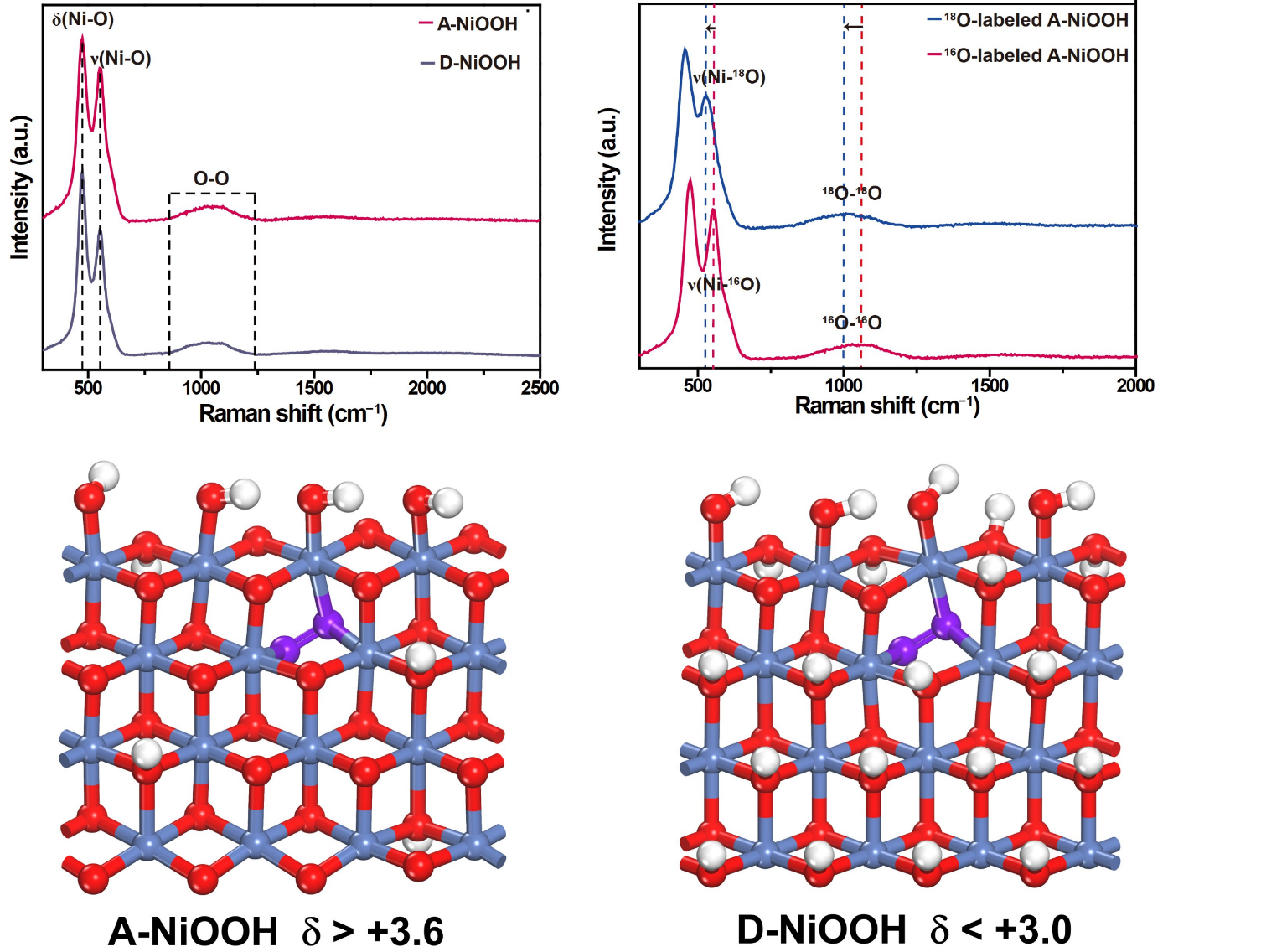

由于活性相脱离了工况下的复杂体系,利用光谱技术可获得更清晰的活性氧信号。结合O同位素标记与失活的D-NiOOH的表征结果,发现该活性相内部存在一种不参与放氧的过氧物种(Ni-O-O-Ni)。由于表面过氧物种在热力学上难以稳定存在,因此这种过氧结构是存在于活性相内部的Ni-O-O-Ni2构型。

综合所有表征结果,研究团队结合计算模拟了具有稳定Ni-O-O-Ni2结构的A-NiOOH和D-NiOOH,并进一步确定了A-NiOOH与水反应生成D-NiOOH和氧气的结构反应式:A-NiOOH + H2O→D-NiOOH + O2。

图4:活性相的结构表征证据、模型图及SOE反应结构方程式。

无电势自发放氧机理

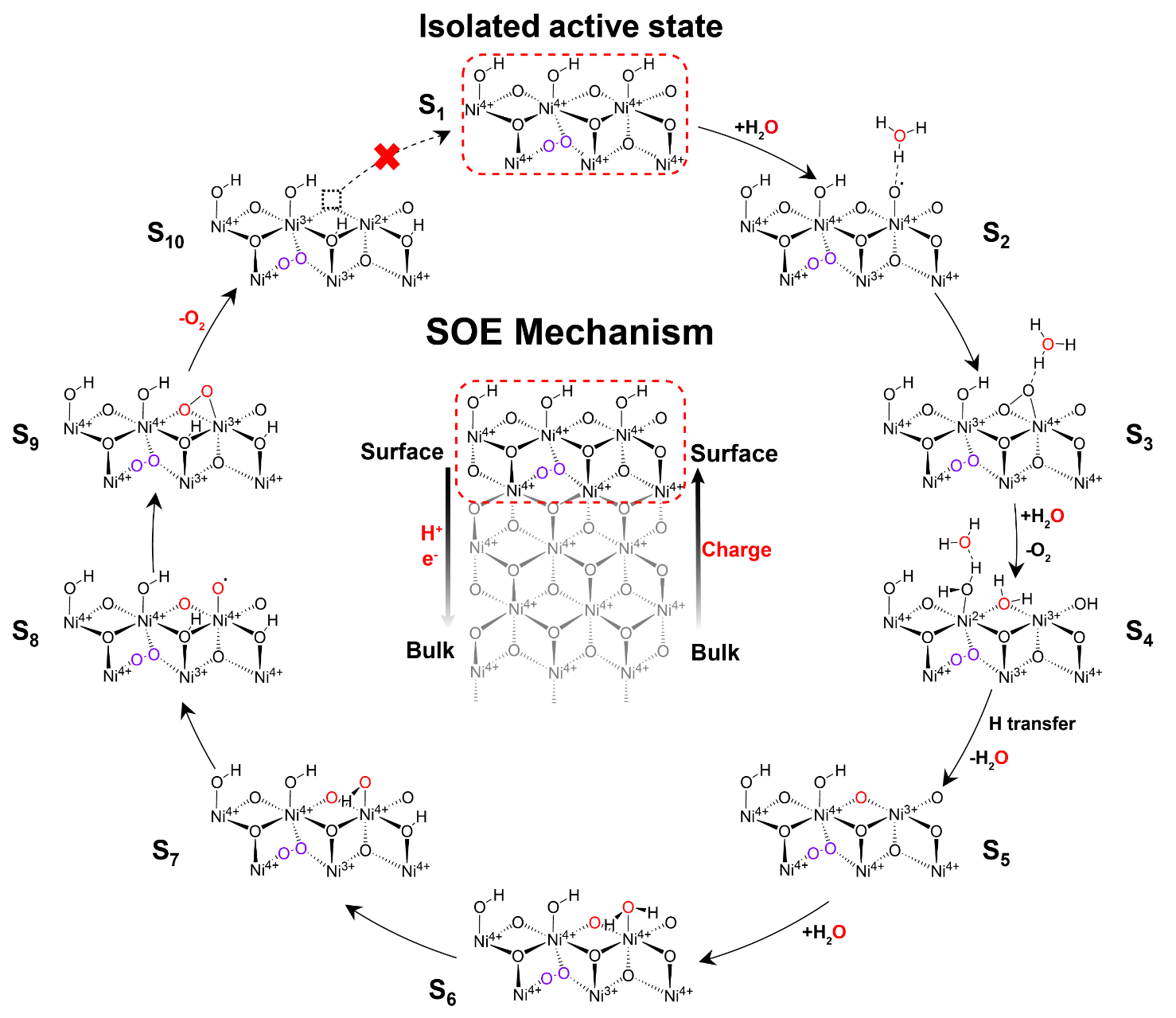

在确定从工况中保留的活性相(S1态)的结构后,团队开展了系统的理论机理研究,并与实验现象一一对应。DFT模拟了S1态在水环境中的放氧过程(S1至S10)。由于OLMS实验表明,溶液中H+对晶格氧释放具有抑制作用,且促进水氧化过程,因此两种放氧路径具有不同的反应机制。研究团队将整个SOE过程分为三个阶段:晶格氧释放(16O2释放,S1至S4)、氢转移(S4至S5)和水氧化(18O2释放,S5至S10)。

图5:A-NiOOH的SOE机制和H转移过程。

S1→S4:晶格氧释放过程中,质子释放至溶液中形成水合氢离子。此过程受高浓度质子抑制,解释了实验中酸性条件下16O2释放被抑制的现象。随着16O2释放,表面Ni被还原至低价态,不足以继续氧化水,因此需要一个“充电”过程来恢复其氧化能力。

S4→S5:“充电”过程通过氢转移实现。随着材料表面的氢转移至体相内部,表面电子也随之迁移,导致表面低价态Ni被氧化,而体相高价态Ni被还原,从而实现高价态Ni从体相向表面的转移。

S5→S10:当表面积累足够多高价态Ni后,具备足够化学驱动力以氧化溶液中的水。在此过程中,吸附水分子上的氢转移至催化剂表面及体相内部,伴随氧自由基的形成和O-O键耦合,最终释放出18O2。若体相内高价态Ni充足,该循环将持续进行,直至高价态Ni耗尽。

该研究通过对工况电化学中分离出的Ni基催化剂活性相(A-NiOOH)结构进行系统分析,首次发现并完整揭示了其在水中自发放氧(SOE)的机制。A-NiOOH在SOE过程中从γ-NiOOH相(平均氧化态为+3.64)逐渐转变为失活的β-NiOOH相(平均氧化态为+2.93),同时始终保留稳定且不参与放氧的过氧结构(Ni-O-O-Ni2)。实验结合理论计算共同证明,SOE的发生源于A-NiOOH体相中储存的Ni4+电荷能够持续迁移到表面活性位点,从而连续驱动水氧化。这项工作不仅通过分离活性相的方法阐明了工况电化学OER中隐藏的SOE机制,还为电解水阳极材料的设计提供了理论支持。

上述研究得到国家重点研发计划项目、国家自然科学基金项目、浙江省自然科学基金项目、西湖大学启动经费和西湖大学未来产业研究中心等经费支持。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41557-025-01942-5