导读

近日,来自暨南大学的刘贵师、罗云瀚、陈哲研究团队在Light: Advanced Manufacturing期刊上发表了题为“Ultrasensitive bionic photonic-electronic skin with wide red-shift mechanochromic response”的研究论文。

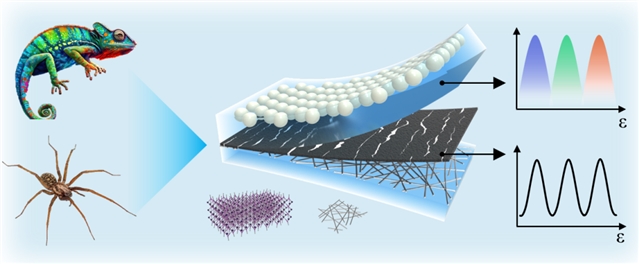

该研究报道了一种联合Marangoni自组装、等离子体刻蚀和粘性PDMS转移(MPT)的可拉伸光子晶体制备方法,构建了类似于变色龙虹彩细胞的变色结构。同时,模拟蜘蛛的裂缝器官和皮肤结构,集成了"裂纹-纤维"叠层的电阻式应变传感层,获得具有高灵敏度和宽工作范围的双功能光电子皮肤(PE-skin),该器件为可穿戴设备、健康监测和人机交互等领域带来了新的可能性。

研究背景

传统应变传感器依赖单一电信号输出,易受电磁干扰且缺乏直观反馈,难以满足复杂场景需求。自然界中,变色龙通过皮肤中鸟瞰岭纳米晶体的间距变化实现动态变色,其红移响应特性为新型传感器设计提供了灵感。然而,现有仿生结构色传感器多呈现蓝移效应,与生物原型存在差异,且需要复杂的组装工艺来实现可拉伸光子晶体;同时,电阻式传感器面临灵敏度与传感范围难以兼顾的挑战,制约了其在微弱生理信号(如脉搏、呼吸)和大形变关节运动监测中的应用。

研究亮点

1. 仿变色龙红移光子晶体

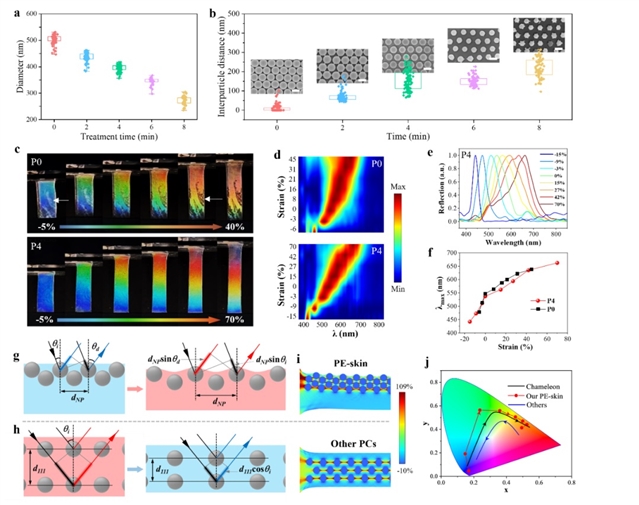

首创各向异性纳米颗粒阵列的可拉伸光子晶体(SPC)。通过等离子体刻蚀精确调控颗粒间距(0-280 nm),结合马兰戈尼效应自组装工艺,首次实现与变色龙一致的拉伸红移响应特性。该结构在85%应变范围内反射波长红移219 nm,灵敏度达2.57 nm%−1。该响应特性显著不同于传统蓝移SPC。这一特性的关键是“MPT”(Marangoni自组装、等离子体刻蚀和粘性PDMS转移)的新型制备方法,该方法仅需20分钟即可完成非紧密堆积、各向异性光子晶体的组装,且无需使用强酸或有毒化学品,具有高效、环保的特点。

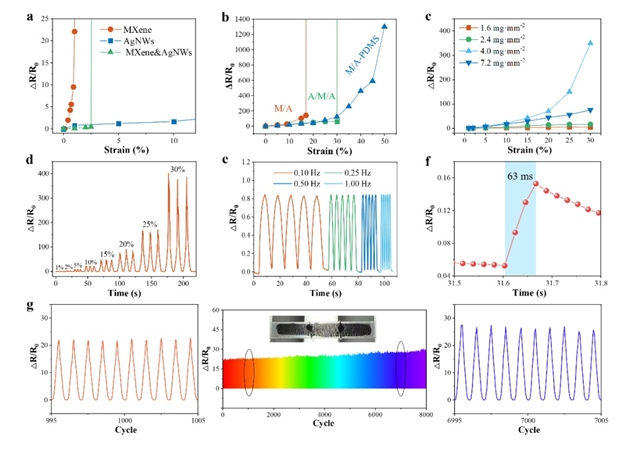

2. 仿生裂纹-纤维叠层电阻式应变传感器

模仿皮肤多层结构,采用聚多巴胺(PDA)粘合层将脆性MXene与延展性银纳米线(AgNW)结合,构建"裂纹-纤维"叠层传感网络。MXene层形成蜘蛛腿状平行裂纹提升灵敏度,嵌入式AgNW网络耗散应变能量,使器件在50%应变下GF高达2600,响应时间快至63毫秒,经8000次循环仍保持稳定。

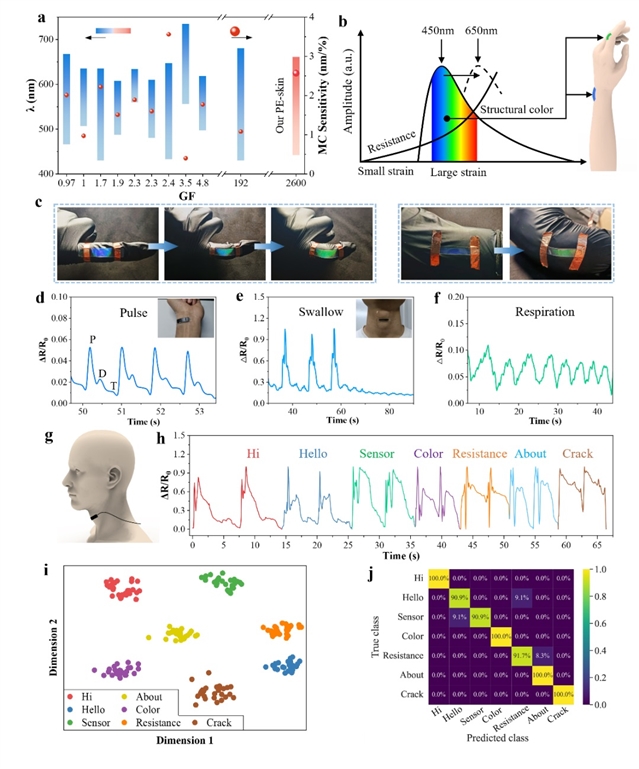

3. 光电双功能集成的高性能应变器件

将红移光子晶体与电阻传感器集成,实现电信号(微应变检测)与光信号(宏观应变可视化)协同输出。MXene导电层同时增强结构色饱和度,器件可实时监测脉搏波形特征峰(精度达96.3%),并通过深度学习算法实现语音识别,为医疗诊断与人机交互提供双模态数据支撑。

图文解析

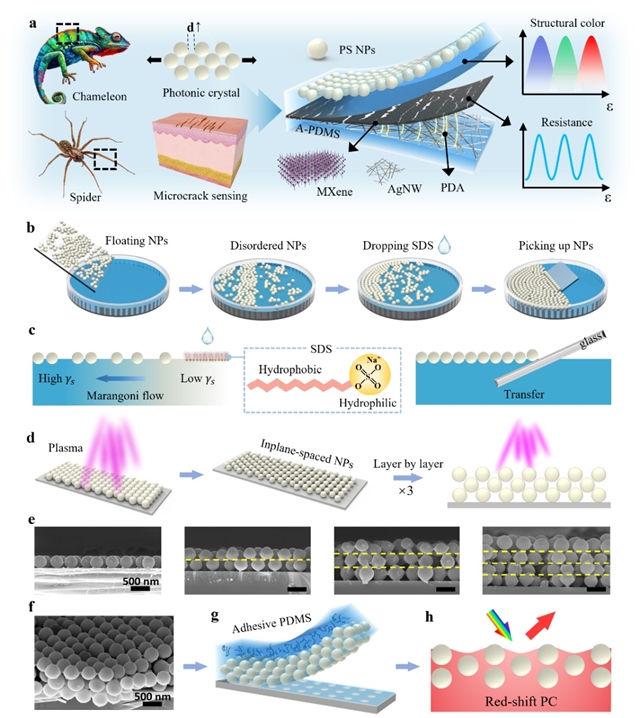

PE-skin的整体结构由光子晶体(PC)层和MXene/AgNW复合层组成。研究团队通过“Marangoni自组装”“等离子体刻蚀”和“A-PDMS转移”三种方法相结合,成功制备了具有平面间距和层间紧密堆积纳米粒子阵列的PC层。这种独特的结构设计使得PE-skin在平面拉伸时表现出红移力学变色响应,这在以往的拉伸响应型光子晶体中从未被报道过。此外,MXene/AgNW复合层为PE-skin提供了高电学灵敏度和良好的弹性,使其能够在大应变下稳定工作。

图1: PE-skin的结构设计与制备流程

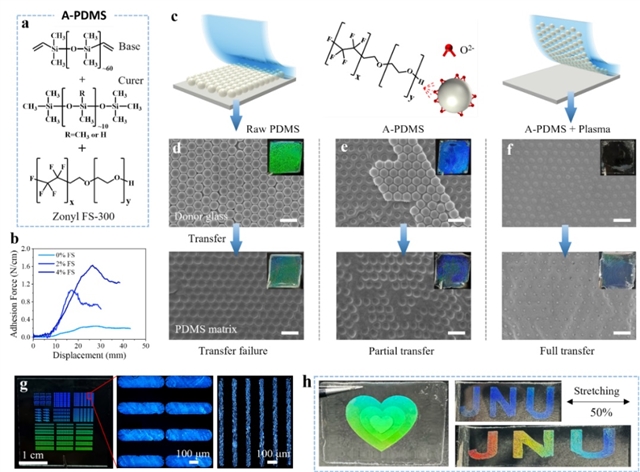

PC层的转移过程是通过将纳米粒子从玻璃基底转移到A-PDMS基底来实现的。通过等离子体刻蚀技术,研究团队能够精确控制纳米粒子的间距,从而优化PC层的光学性能。实验结果表明,经过4分钟等离子体刻蚀后,纳米粒子的直径从503.9 nm减小到271.5 nm,间距可精确调整至271.3 nm。这种调整使得PE-skin能够实现从442 nm到661 nm的宽红移响应,应变范围覆盖-15%至70%,展现出极高的力学变色灵敏度(2.57 nm/%)。

图2: PC层的转移过程与性能优化

PE-skin在不同应变下的光学响应表现出显著的红移特性。实验结果显示,PE-skin的颜色从蓝紫色逐渐变为暗红色,这与变色龙的虹彩细胞行为相似。这种红移响应是由于PC层的纳米粒子间距在拉伸时增加所致。通过机械模拟和理论分析,研究团队解释了PE-skin的红移机制,表明其光学响应主要由二维Bragg衍射主导,与传统的三维Bragg衍射不同。此外,PE-skin在不同入射光角度下均表现出红移响应,进一步验证了其光学性能的稳定性和角度依赖性。

图3:PE-skin的机械-变色性能与机制

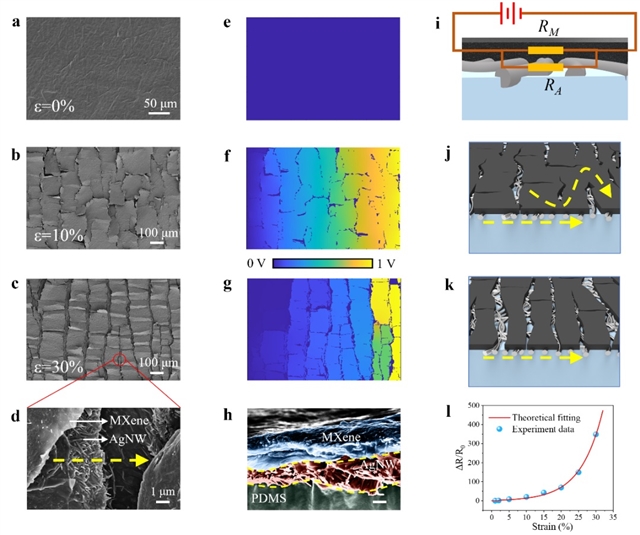

MXene/AgNW复合层为PE-skin提供了高电学灵敏度。实验结果表明,该复合层在不同应变下的电阻变化(ΔR/R0)表现出极高的应变因子(GF),最高可达2600。这种高灵敏度归因于MXene层在拉伸时形成的微裂纹结构,这些裂纹增加了电学信号的变化。此外,AgNW网络在大应变下仍能保持导电性,为电学信号的稳定输出提供了保障。在循环拉伸-释放测试中,MXene/AgNW复合层展现出良好的稳定性和重复性,表明其在实际应用中的可行性。

图4:MXene/AgNW复合层的电学性能

MXene/AgNW-PDMS层的传感机制基于其独特的双层结构。MXene层在拉伸时形成微裂纹,这些裂纹随着应变的增加而扩展,导致电导率的显著变化,从而实现高灵敏度的电学响应。实验结果显示,MXene层在10%应变时形成交叉微裂纹,而在更高应变(30%)时形成贯穿裂纹,显著增加了电阻变化(ΔR/R0)。AgNW网络嵌入在A-PDMS中,提供了稳定的导电路径,即使在大应变下也能保持良好的电学性能。通过调整AgNW的浓度,可以优化传感层的灵敏度,实验中发现当AgNW浓度为4.0 mg/mm²时,传感性能最佳。此外,通过模拟电势分布,研究团队验证了裂纹形成对电学响应的影响,进一步解释了MXene/AgNW-PDMS层的高灵敏度机制。

图5:MXene/AgNW-PDMS层的传感机制

PE-skin在检测全范围人体运动方面表现出色。实验结果表明,PE-skin能够准确检测从微小生理信号(如手腕脉搏、呼吸、吞咽)到大应变运动(如手指弯曲、关节活动)。通过深度神经网络算法,PE-skin在语音识别任务中实现了96.3%的平均识别准确率。此外,PE-skin在1000次循环拉伸-释放测试中保持了稳定的光学和电学性能,展现出优异的耐久性和可靠性。这些结果表明,PE-skin在智能感知领域具有广泛的应用前景。

图6:PE-skin的全范围人体运动检测能力

总结与展望

本研究通过“Marangoni自组装”“等离子体刻蚀”和“粘性PDMS转移”三种方法相结合,成功制备了具有宽红移力学变色响应的仿生光电皮肤(PE-skin)。这种PE-skin不仅在光学和电学性能上表现出色,而且在检测全范围人体运动方面展现出了巨大的应用潜力。未来的研究将进一步优化PE-skin的性能,探索其在智能机器人皮肤、智能服装等领域的应用,为人工智能的发展提供新的技术支持。(来源:先进制造微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.37188/lam.2025.020

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。