|

|

|

|

|

利用高灵敏度非分光红外二氧化碳传感器进行锂电池失效过程监测 | MDPI Micromachines |

|

|

论文标题:Highly Sensitive Non-Dispersive Infrared Gas Sensor with Innovative Application for Monitoring Carbon Dioxide Emissions from Lithium-Ion Battery Thermal Runaway

论文链接:https://www.mdpi.com/2072-666X/16/1/36

期刊名:Micromachines

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/micromachines

引言

随着电动汽车产业的高速发展及高能量密度锂电池的大规模应用,构建精准高效的热失控预警系统已成为保障行车安全的核心课题。当前基于电压、电流及温度参数的监测体系虽已形成行业基准,但其对锂电失效初期产生的隐性故障存在显著监测盲区,往往导致预警滞后并错失安全处置窗口。

本研究创新性提出:通过实时追踪电池模组内CO2气体浓度的变化特征,可有效突破现有技术瓶颈。实验数据证实,在热失控链式反应的初始阶段,CO2相较于其他特征气体(如CO、VOCs等)具有更早的浓度跃升特性,其ppm级浓度变化可作为毫秒级响应的预警指标,较传统监测方式将安全响应时间提前30-60秒,为动力电池系统的主动安全防护提供了新的技术路径。

关键点

作为锂电池热失控的"黄金标志物",CO2因其在失效初始阶段即显现于气体释放谱系的显著特性,成为早期预警系统构建的理想监测靶标。在气体传感技术选型中,非分散红外(NDIR)技术凭借其独特优势脱颖而出:①优异的气体选择特性有效规避交叉干扰;② 相较于电化学传感器具有更优的长期稳定性(年漂移量<1%FS);③ 全固态结构带来5年以上的服役寿命,显著降低维护成本。值得注意的是,当前主流钽酸锂(LT)基NDIR传感器虽可实现50 ppm量级的CO2检测下限,但其比探测率(3~4×108 cm·Hz¹/²/W)难以满足车用场景对快速微弱信号捕捉的严苛要求。

本研究突破传统材料体系限制,采用具有超高热释电系数的弛豫铁电PMNT单晶,成功研制出一种新型NDIR传感模块。实验表明:基于PMNT的探测器比探测率达12.9×108 cm·Hz¹/²/W,较商用LT传感器实现200%的性能跃升,配合创新设计的气室结构,将检测精度提升至±10 ppm(@500 ppm量程)。该突破性进展为构建车规级CO2实时监测系统提供了关键器件支撑。

结果与讨论

1. 检测原理

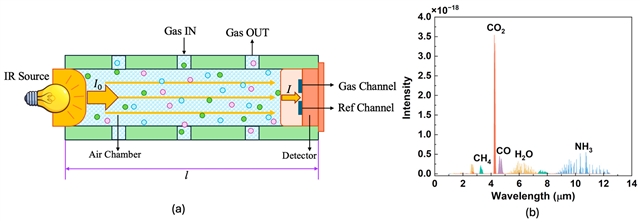

图1所示为NDIR传感器工作原理:红外光源发射全谱辐射,经气室传导至双通道探测器。检测通道配置气体特征吸收波段的窄带滤光片(如CO2的4.26μm),参比通道则选用非敏感波长滤光片(如3.9μm)。基于两通道光强差值与朗伯-比尔定律的数学关系,实现气体浓度精准反演,参比通道有效消除光源波动及环境干扰,确保基准稳定性。

图1

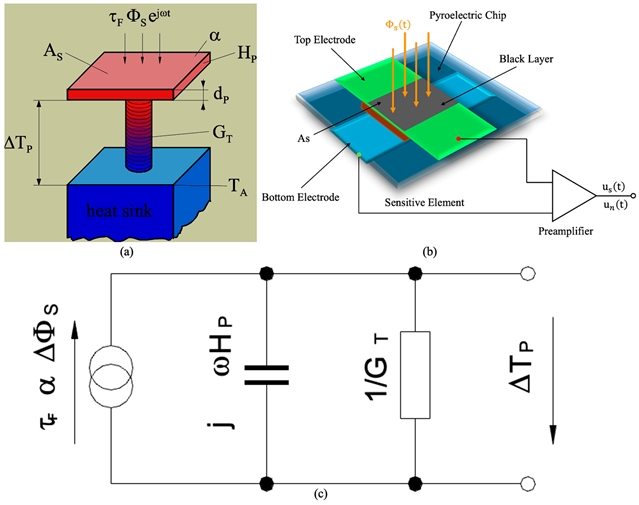

图2显示了热释电红外探测器的结构和电路。热释电探测器采用三明治式层状结构:① 核心层为PMNT热释电单晶;② 上下表面蒸镀Cr/Au电极;③ 集成黑体辐射层(吸收率>95%@3~15 μm)。当特定波长红外辐射(如CO2的4.26 μm特征吸收峰)穿透气室时,热释电单晶产生与温变速率(dT/dt)成正比的表面电荷,经跨阻放大器转化为电压信号。

图2

2. 基于PMNT单晶的热释电红外探测器

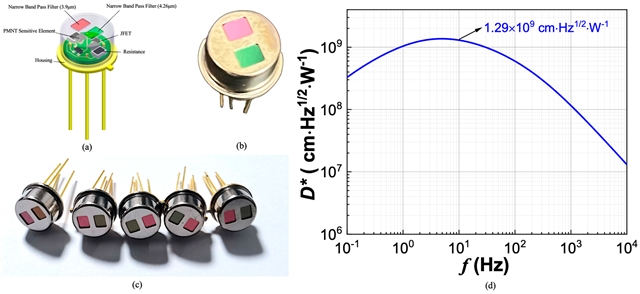

如图3(a)所示,本研究构建的基于PMNT单晶的NDIR热释电红外探测器采用双通道差分架构:检测通道搭载4.26 μm±180 nm窄带滤波器锁定CO2特征吸收峰,参比通道配置3.9 μm±90 nm滤波器构建参比信号。核心PMNT敏感元件通过电流模式前置放大电路将红外辐射转化为电信号,探测器比探测率提升至1.29×109 cm·Hz¹/²/W@10Hz,较商用LT探测器提升3倍以上。创新设计的并联补偿结构抑制了温度漂移,,并通过优化电极布局大幅度降低了噪声,这种新型的单晶热释电红外探测器为新能源汽车电池安全监测提供一种快速高效的解决方案。

图3

3. 基于NDIR原理的高精度CO2气体传感器研制

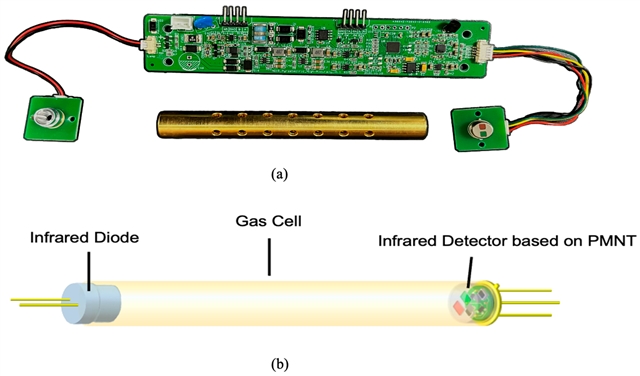

图4(a)显示了本次实验中使用的CO2 NDIR气体传感器的照片。图4(b)显示了气体传感器腔体模型的细节,包括CO2热释电红外探测器、自设计气体腔室和MEMS红外光源,光源的宽带红外光谱输出范围为1~12 µm,非常适合检测多种气体,且功耗约为100 mW。

图4

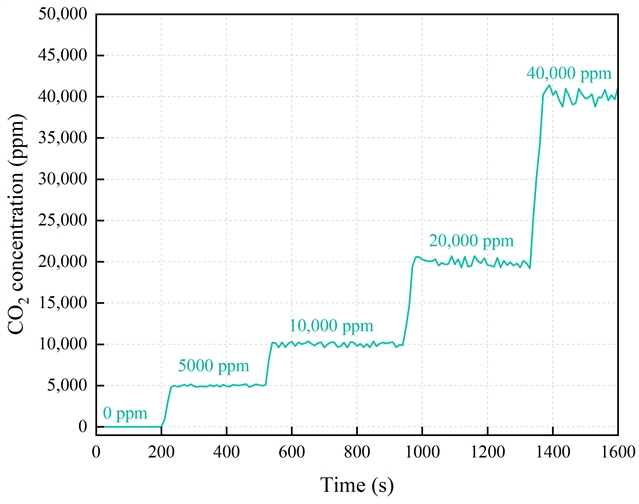

图5显示了不同标准浓度下CO2浓度与时间的关系,图6显示了测得的CO2浓度的平均值和误差值。对于每种标准气体浓度,测量值浓度误差在全量程(F.S.)范围在±4.2%以内。

图5

图6

4. 锂离子电池热失控模拟舱搭建和测试

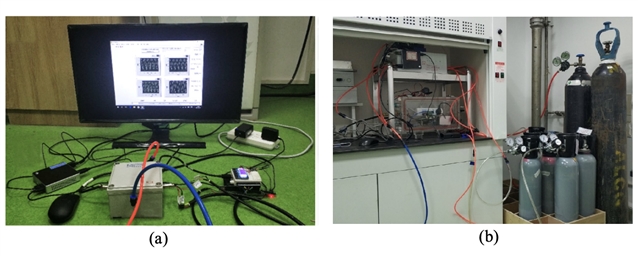

搭建了如图7的锂离子电池热失控模拟舱。图7(a)显示了PMNT基于NDIR的CO2气体传感器的驱动和通信电路,而图7(b)是实验装置的照片

图7

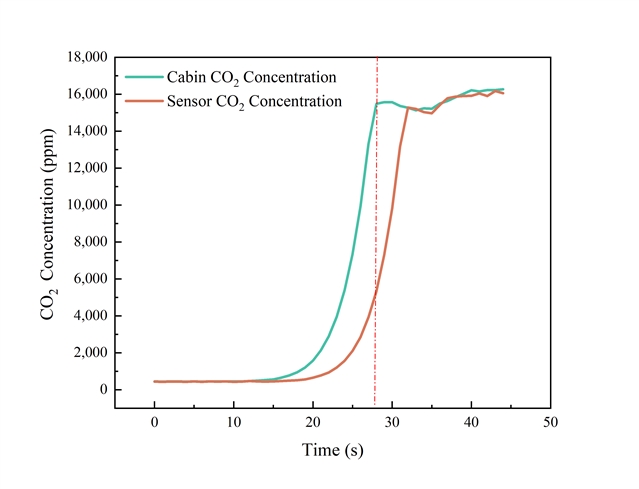

我们使用自主研发的NDIR CO2气体传感器,测试了其在模拟锂离子电池热失控过程中监测CO2浓度的效果。图8显示了传感器在标准CO2气体浓度为5000 ppm时的测量浓度值随时间的变化。在引入CO2气体后,浓度在几秒内出现显著变化。T90响应时间为28秒。图9模拟了锂离子电池失控时气体释放过程中,气体真实浓度和传感器测试浓度变化曲线,传感器延迟约为5~10秒。当CO2浓度在短时间内(小于10秒)迅速变化时,传感器在大约10秒后出现显著响应。当实际浓度达到峰值时,传感器读数稳定在约5000 ppm,并在4秒内与实际浓度非常接近。因此,该传感器非常适合于监测新能源汽车锂离子电池热失控过程中CO2浓度的波动。当浓度达到约5000 ppm,表明峰值水平时,可作为新能源汽车锂电池故障的早期预警信号。

图8

图9

结论与展望

1、创新性的提出采用PMNT单晶材料制作的NDIR二氧化碳气体传感器监测电池模组内CO2气体浓度的变化特征,为新能源汽车锂离子电池热失控过程监测提供依据;

2、自研的CO2气体传感器的测量误差在全量程(F.S.)范围内在±4.2%以内,响应时间T90为28秒,具有优异的准确性和响应速度;

3、使用自研传感器,在模拟舱中进行了锂电池热失控释放CO2气体的实验,成功地在10秒内检测到CO2气体浓度的显著变化,能够实现热失控早期预警。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。