导读

近日,中国科学院上海光学精密机械研究所谢鹏研究员团队联合新加坡南洋理工大学Guangwei Hu南洋助理教授,以创新途径解决了“光芯片上高密度信息并行处理”的科学难题,研制了超高并行光计算集成芯片,实现并行度>100的光计算原型验证系统。该研究工作以“Parallel Optical Computing Capable of 100-Wavelength Multiplexing”为题,以封面论文形式发表于eLight(入选两期卓越计划)。

研究背景

光计算作为非冯?诺伊曼结构代表,具有可扩展、低功耗、超高速、宽带宽、高并行度的天然优势,是后摩尔时代破解高维张量运算、复杂图像处理等大规模数据快速计算的关键技术之一。过往几年,学术界和产业界持续对光计算芯片的矩阵规模、光学主频开展深度探索,以台积电的光计算芯片矩阵规模(~512x512)为典型代表,呈现逼近工艺极限趋势,进一步突破难度颇大。因而,有效扩展计算并行度是光计算性能提升的前沿发展方向和极优选择,也是光计算迈向实用的关键。

研究亮点

本研究工作围绕光计算并行度提升,创新超高并行光计算架构,破解片上高密度信息串扰抑制、低时延光信号高精度同步和跨尺度高密度器件集成等挑战,融合多波长光源芯片、高速光交互芯片、可重构光计算芯片、高精度光矩阵驱动板卡和并行光电混合计算算法等,成功研发了全新片上光计算集成芯片系统——“流星一号”。

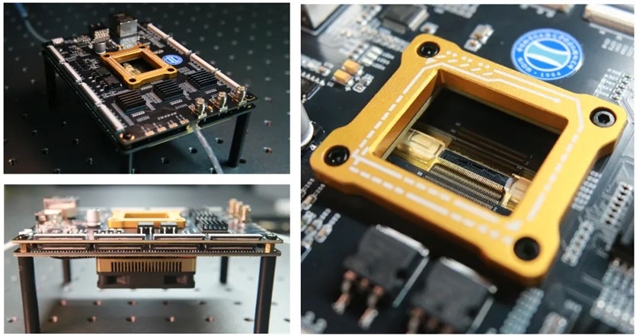

图1:超高并行光计算集成芯片-“流星一号”

该集成芯片系统包含了集成微腔光频梳,作为芯片级多波长光源子系统;大带宽、低时延、可重构光计算芯片,作为高性能并行计算核心;高精度、大规模、可扩展的驱动芯片,作为光学矩阵驱动子系统;基于该系统,验证了并行度>100的片上光子信息交互与计算原型,在50GHz光学主频下,单芯片理论峰值算力>2560TOPS,功耗比>3.2TOPS/W。

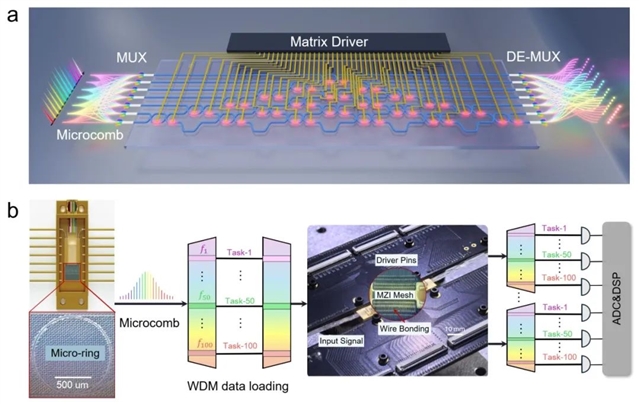

图2:超高并行光计算架构

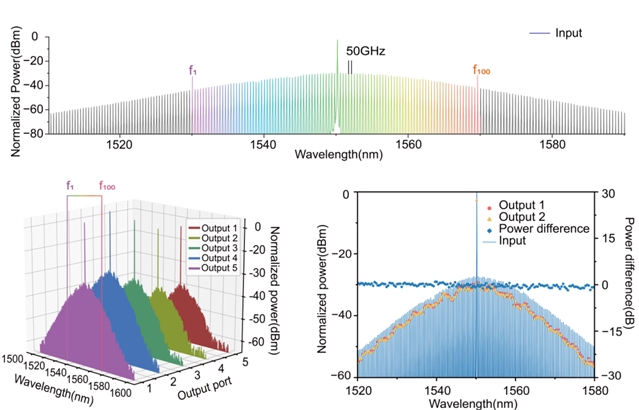

并行光计算架构面临的全新技术挑战,针对光计算高密度宽谱数据信号色散误差问题、高密度信道串扰问题、光学矩阵高精度驱动问题,研究团队从底层物理机制出发,建立了并行光计算物理模型,提出了一种适用于片上信息并行处理的纠错方法,将多波长并行计算一致性提升至90%以上;团队系统性地设计了与波分复用兼容的多波长光源,配合系统调制频率需求,抑制了通道间信息串扰;面向并行光计算器件大带宽需求,团队通过逆向设计方法,提升器件带宽与鲁棒性,使光计算芯片带宽>40nm,满足了系统需求。

图3:并行光计算输出光谱一致性

总结与展望

本研究论证了超高并行光计算架构,验证了百波长并行光计算可行性。针对并行光计算所遇到的全新物理问题,提出并行光子计算物理模型和纠错方法,大幅提升了高密度片上信息并行处理一致性。此工作突破了光计算的计算密度瓶颈,标志着光计算算力边界有望得到数量级拓展,为光计算实用迈出了关键一步,对推动光计算在人工智能领域的应用具有重要意义。(来源:中国光学微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1186/s43593-025-00088-8

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。