|

|

|

|

|

FIE 西北工业大学付小刚教授/榆林中科张益宁副研究员:质子交换膜燃料电池单原子M-N-C催化剂的最新进展与性能提升 |

|

|

论文标题:Current advances and performance enhancement of single atom M-N-C catalysts for PEMFCs

期刊:Frontiers in Energy

作者:Yanhong Lin, Wenjun Li, Zeyu Wang, Yun Zheng, Yining Zhang, Xiaogang Fu

发表时间:17 Mar 2025

DOI:10.1007/s11708-025-1004-6

微信链接:点击此处阅读微信文章

文章简介

单原子过渡金属-氮掺杂碳(SA M-N-C)催化剂是质子交换膜燃料电池(PEMFC)中氧还原反应(ORR)的潜在铂基催化剂替代材料,其原子级分散的M-Nx活性位点可显著提升金属原子的利用率并降低成本。然而,如何提升其本征活性与活性位点密度以满足实际应用需求仍是当前的关键挑战。本文系统综述了近年来SA M-N-C催化剂的研究进展,重点探讨了通过调控中心金属配位环境、杂原子掺杂、构建双/多金属位点及调制碳材料等策略提升本征活性,以及通过螯合、缺陷捕获、级联锚定等方法增加活性位点密度的技术路径,并提出了未来的发展方向,为高性能非铂基催化剂的设计提供了全面框架。

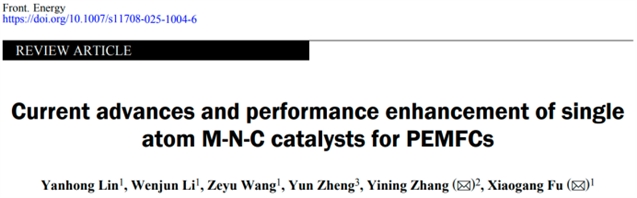

图1 质子交换膜燃料电池中ORR的机理示意图

研究背景及意义

随着全球能源需求激增与非可再生能源依赖的加剧,开发高效清洁的能源转换技术迫在眉睫。PEMFC因理论效率高达100%、零排放等优势,在电动汽车等领域展现出巨大潜力,但其商业化受限于阴极ORR催化剂的高成本(铂基催化剂占系统成本的40%以上)与低稳定性。SA M-N-C催化剂凭借原子级分散的M-Nx活性位点、高金属利用率及丰富的原料来源,成为最具前景的非铂基ORR催化剂。然而,其本征活性不足、活性位点密度低及稳定性差等问题仍需突破。本文通过总结近年关键技术进展,明确了提升其性能的核心策略,为设计高活性、稳定的SA M-N-C催化剂提供了理论指导。

主要研究内容

本征活性提升策略

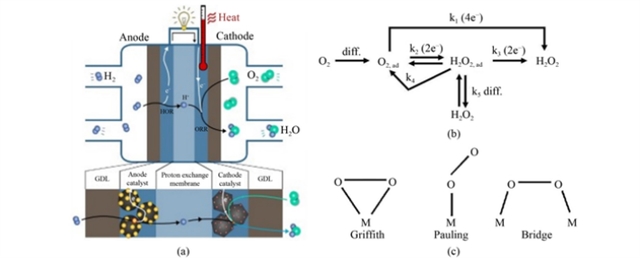

提升本征活性的关键在于调控活性位点的电子结构。其中,中心金属配位环境的精准设计是核心。密度泛函理论(DFT)计算表明,FeN4位点因在ORR速率决定步骤(RDS)较低的吉布斯自由能表现出最优活性,而轴向配位(如FeN5)可通过引入额外的氮原子调控电子态密度,进一步降低反应能垒。此外,缩短Fe-N键长可增强O2吸附与O-O键断裂的能力,进一步提升活性。

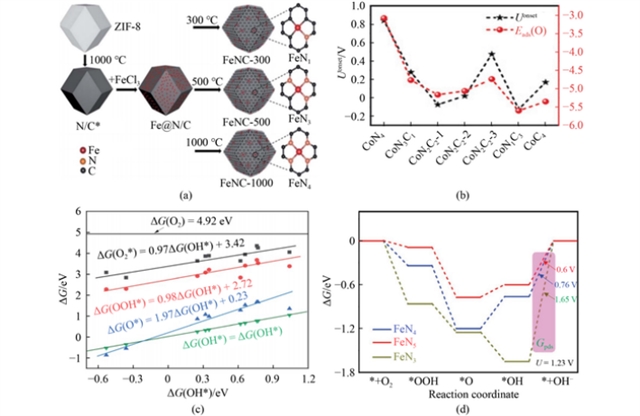

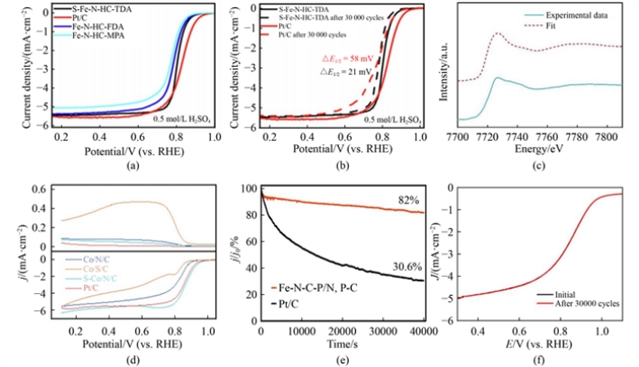

杂原子掺杂可通过长程或直接配位效应调节M-Nx位点的电子结构。例如,S掺杂的Fe-N-HC催化剂(S-Fe-N-HC TDA)在0.5 mol/L H2SO4中半波电位(E1/2)为0.80 V,循环30000次后仅衰减21 mV,稳定性显著优于商用Pt/C。理论计算表明,掺杂原子与活性位点的距离直接影响ORR过电势,硫原子在特定位置(S1)可使过电势降至0.563 V。

双/多金属位点的协同效应可促进O-O键的断裂。如FeCo-N-C催化剂中,Fe-N4与Co-N4位点的共存使E1/2达0.80 V,高于单金属位点催化剂;FeNi-N6位点因金属间直接键合,其ORR活性较单一Fe-N4位点提高了28 mV。

碳材料的微观结构调制(如曲率与缺陷工程)可改变活性位点微环境。高曲率碳载体(如洋葱状碳)通过降低FeN4位点的d带中心,减弱了*OH吸附能,使ORR的动力学更优异;边缘缺陷负载的FeN4位点则因高暴露性与抗聚集性,在PEMFC中输出功率达640 mW/cm²。

图2 不同氮配体催化剂的结构示意图与电子结构分析

图3 催化活性位点中M-N键应变效应的结构分析

图4 杂原子掺杂催化剂的性能对比与稳定性分析

活性位点密度增强策略

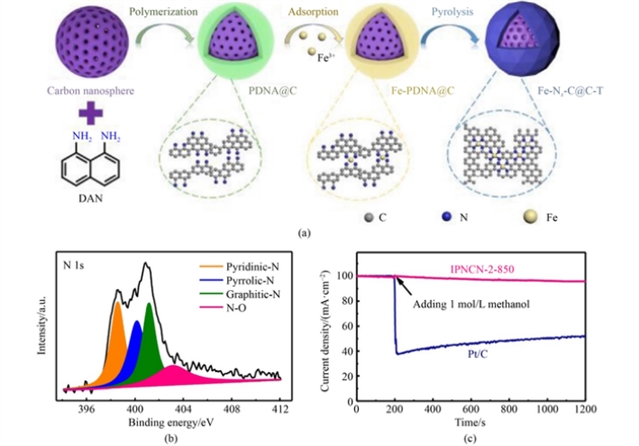

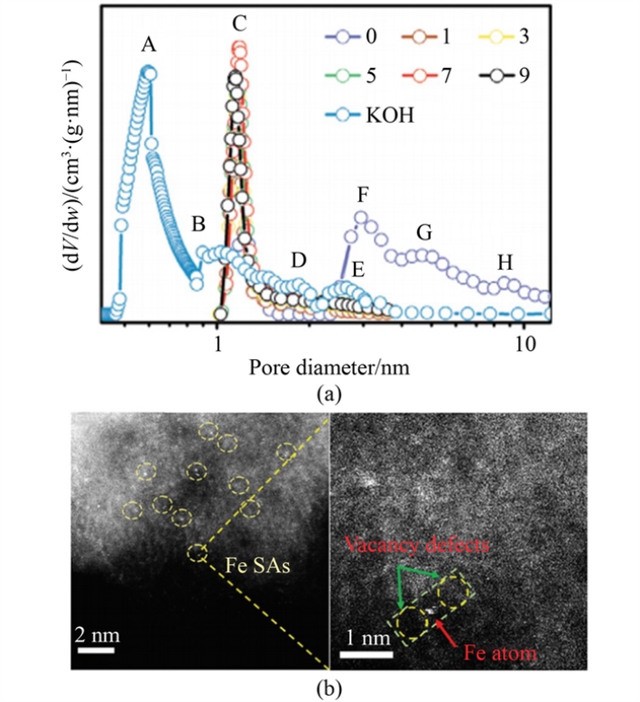

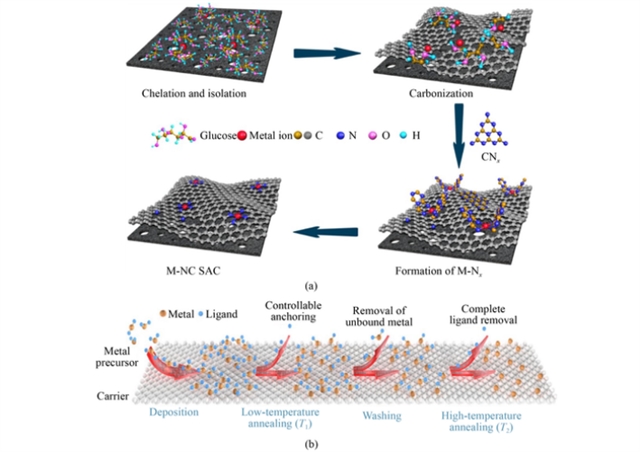

增加活性位点密度需要抑制金属原子团聚并增强其与载体的结合。其中,螯合策略通过强配位(如吡啶氮、氨基)固定金属离子,例如,以PDANFe(III)为前驱体合成的Fe-N-C催化剂,因均匀分散的FeNx位点展现出高ORR活性。缺陷捕获利用碳基质缺陷锚定金属原子,Cu-SACs催化剂经缺陷工程后,显著提升了位点可及性。级联锚定策略通过多步锚定与隔离层保护,可制备出负载量高达23 wt%的超高密度单原子催化剂。

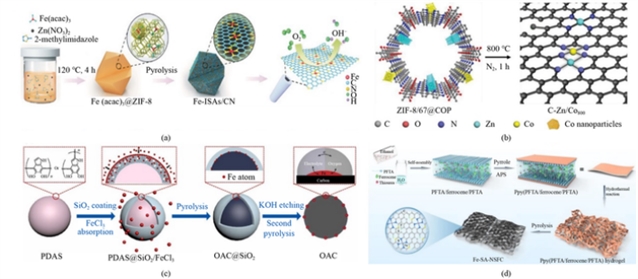

空间限域效应则通过纳米级空间限制金属原子迁移。例如,ZIF-8封装Fe(acac)3前驱体,高温热解后可形成均匀分散的Fe-N4位点。此外,多孔结构设计与二次掺杂可进一步提升位点的暴露与负载量,例如Fe-N-C-meso-evap催化剂通过硫酸诱导介孔结构,显著增强了Fe-Nx位点的稳定性与可及性。

图5 螯合工程催化剂合成:结构优化与性能提升

图6 工程化缺陷对催化剂的结构调控

图7 级联锚定策略示意图

图8 空间限域策略示意图

研究结论

本文系统总结了SA M-N-C催化剂在PEMFC ORR中的性能提升策略。这些策略在实验与理论层面均验证了对ORR动力学与位点可及性的提升效果。未来需结合先进表征技术与理论计算,深入揭示活性位点动态演化机制,并开发高效、低成本的合成工艺,推动SA M-N-C催化剂从实验室向PEMFC实际应用的跨越。

原文信息

Current advances and performance enhancement of single atom M-N-C catalysts for PEMFCs

Yanhong Lin1, Wenjun Li1, Zeyu Wang1, Yun Zheng3, Yining Zhang2*, Xiaogang Fu1*

Author information:

1. State Key Laboratory of Solidification Processing, Atomic Control and Catalysis Engineering Laboratory, School of Materials Science and Engineering, Northwestern Polytechnical University, Xi’an, 710072, China

2. Yulin Innovation Institute of Clean Energy, Yulin 719000, China

3. Institute of New Energy Materials and Engineering, School of Materials Science and Engineering, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China

Abstract:

Single-atom transition metal-nitrogen-doped carbons (SA M-N-Cs) catalysts are promising alternatives to platinum-based catalysts for the oxygen reduction reaction (ORR) in proton exchange membrane fuel cells (PEMFCs). However, enhancing their performance for practical applications remains a significant challenge. This review summarizes recent advances in enhancing the intrinsic activity of SA M-N-C catalysts through various strategies, such as tuning the coordination environment and local structure of central metal atoms, heteroatom doping, and the creation of dual-/multi metal sites. Additionally, it discusses methods to increase the density of M-Nx active sites, including chelation, defect capture, cascade anchoring, spatial confinement, porous structure design, and secondary doping. Finally, it outlines future directions for developing highly active and stable SA M-N-C catalysts, providing a comprehensive framework for the design of advanced catalysts.

Keywords:

single atom catalysts; metal-nitrogen-carbon; oxygen reduction reaction (ORR); catalytic performance; proton exchange membrane fuel cells (PEMFCs)

Cite this article:

Yanhong Lin, Wenjun Li, Zeyu Wang, Yun Zheng, Yining Zhang, Xiaogang Fu. Current advances and performance enhancement of single atom M-N-C catalysts for PEMFCs. Front. Energy, https://doi.org/10.1007/s11708-025-1004-6

扫描二维码,阅读原文

通讯作者简介

付小刚,西北工业大学材料学院教授。2008和2014年在兰州大学先后取得化学学士及有机化学博士学位,之后赴加拿大滑铁卢大学陈忠伟院士研究组从事博士后研究工作。2021年回国,获得工信部启明青年人才计划、陕西省高层次人才引进计划支持,全职加盟西北工业大学。研究兴趣集中于质子交换膜燃料电池及电解水材料方面,相关成果已发表于Advanced Materials,Advanced Energy Materials,Applied Catalysis B: Environment及Nano Energy等领域内国际权威期刊。

张益宁,榆林中科洁净能源创新研究院高性能锂离子电池研发中心总工程师。于中国科学院大连化学物理研究所获博士学位后留所工作,副研究员,硕士研究生导师,后于加拿大滑铁卢大学工作8年,全面主持研究团队在燃料电池,锂电池,液流电池,电化学传感器等方向的产业化开发工作,获“The Research Excellence Award”嘉奖。专注于由实验室研究到市场应用的技术成果转化工作,具有丰富的工程化开发与团队管理经验,以第一作者或指导学生在Chemical Communicaitons, Advanced Materials等期刊上发表学术论文三十余篇,授权专利十余项。

期刊简介

Frontiers in Energy是中国工程院院刊能源分刊,高教社Frontiers系列期刊之一。由中国工程院、上海交通大学和高等教育出版社共同主办。翁史烈院士和倪维斗院士为名誉主编,中国工程院院士黄震、周守为、苏义脑、彭苏萍担任主编。加拿大皇家科学院、加拿大工程院、中国工程院外籍院士张久俊,美国康涅狄格大学校长、教授Radenka Maric,上海交通大学教授Nicolas Alonso-Vante和巨永林担任副主编。

Frontiers in Energy已被SCIE、Ei Compendex、CAS、Scopus、INSPEC、Google Scholar、CSCD(中国科学引文数据库)、中国科技核心期刊等数据库收录。2024年Impact Factor为6.1, 在ENERGY & FUELS学科分类中位列55位(55/182),处于JCR Q2区。2024年度CiteScore为6.9,在Energy领域排名#77/299;2025年即时CiteScore为7.6(数据截至2025年6月5日)。

Frontiers in Energy免收版面费,且对于录用的文章提供免费语言润色以保障出版质量。进入外审的稿件(不包括评论、新闻热点等短文),第一轮审稿周期约30天,从审稿到录用平均60天。

更多信息请访问:

http://journal.hep.com.cn/fie(国内免费开放)

https://link.springer.com/journal/11708

联系我们:

FIE@sjtu.edu.cn, (86) 21-62932006

qiaoxy@hep.com.cn, (86) 10-58556482

《前沿》系列英文学术期刊

由教育部主管、高等教育出版社主办的《前沿》(Frontiers)系列英文学术期刊,于2006年正式创刊,以网络版和印刷版向全球发行。系列期刊包括基础科学、生命科学、工程技术和人文社会科学四个主题,是我国覆盖学科最广泛的英文学术期刊群,其中12种被SCI收录,其他也被A&HCI、Ei、MEDLINE或相应学科国际权威检索系统收录,具有一定的国际学术影响力。系列期刊采用在线优先出版方式,保证文章以最快速度发表。

中国学术前沿期刊网

http://journal.hep.com.cn

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。