|

|

|

|

|

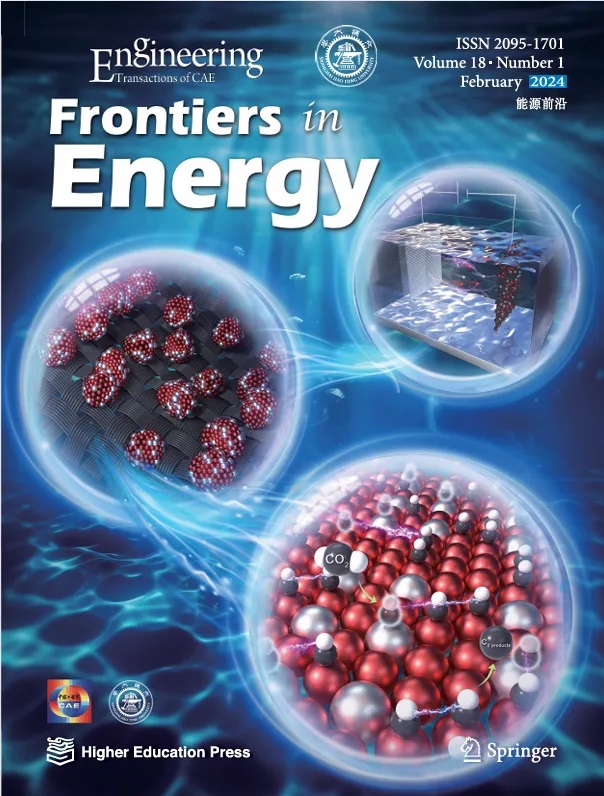

FIE 封面文章:韩布兴院士等——电沉积制备CuZn金属间化合物催化剂助力CO2电还原为C2+产物 |

|

|

论文标题:Electrochemical CO2 reduction to C2+ products over Cu/Zn intermetallic catalysts synthesized by electrodeposition

期刊:Frontiers in Energy

作者:Ting DENG, Shuaiqiang JIA, Shitao HAN, Jianxin ZHAI, Jiapeng JIAO, Xiao CHEN, Cheng XUE, Xueqing XING, Wei XIA, Haihong WU, Mingyuan HE, Buxing HAN

发表时间:15 Feb 2024

DOI:10.1007/s11708-023-0898-0

微信链接:点击此处阅读微信文章

在全球变暖和能源危机的背景下,寻找新颖、可持续、高效的能源和化学品的生产方法已成为世界各国科学家共同关注的热点问题。近日,华东师范大学贾帅强、吴海虹和中国科学院韩布兴院士研究团队在Frontiers in Energy期刊发表了题为“Electrochemical CO2 reduction to C2+ products over Cu/Zn intermetallic catalysts synthesized by electrodeposition”的研究论文。

将CO2转化为有用的化学品和燃料是减缓气候变化和缓解能源危机的重要方法。使用清洁和可再生能源进行电催化二氧化碳还原(ECR)以产生含碳化学品有望解决全球变暖和能源危机。在用于ECR的金属基催化剂中,铜被广泛认为是最有潜力可用于工业生产的金属催化剂,因为它与ECR过程中的大多数中间体具有适中的结合能,能生成各种增值的多碳产物。然而,铜在ECR过程中对特定产物的选择性和稳定性仍然很差,这严重阻碍了其在实际工业生产中的应用。因此,近年来,研究人员开始探索利用新型电催化剂来提高ECR的稳定性、效率和选择性。金属间化合物(IMCs)是一类具有规则的表面或近表面原子有序结构和独特的电子性质的物质,在许多化学反应中表现出优异的催化性能,这引起了广泛的关注。与单金属催化剂相比,IMCs催化剂具有更高的混合熵和更强的原子相互作用,有助于抑制催化剂分子团聚,提高ECR的活性和稳定性。 本文使用一步共电沉积法制备Cu/Zn金属间化合物,并将其作为催化剂用于ECR。通过本研究,可以理解Cu/Zn金属间化合物在ECR过程中性能优异的原因所在,这为设计、制备高效、低能耗CO2电还原催化剂提供一定的理论指导。

作者首先采用一步共电沉积方法制备出Cu/Zn金属间化合物(Cu100Zn4.9 IMCs)以用于ECR,并分别制备纯铜催化剂(pure Cu)和纯锌催化剂(pure Zn)作为对比。SEM图像显示Cu100Zn4.9IMCs的纳米颗粒直径明显小于pure Cu和pure Zn的纳米颗粒直径,表明金属锌的引入可以控制催化剂的形态,致使Cu100Zn4.9 IMCs的纳米颗粒更小,并且均匀地分散在碳纸(CP)纤维的表面上,这有助于暴露更多的活性位点。TEM图像显示Cu100Zn4.9 IMCs的晶格条纹为0.229 nm与pure Cu和pure Zn均不同。XRD图像与XPS图像均可看出铜和锌元素的存在,且铜的含量占主导地位。随后,通过XAS测试进一步探索Cu100Zn4.9 IMCs与pure Cu的差异,结果表明这两种材料之间的差异是由于Zn的引入。表明在Cu100Zn4.9 IMCs中,Cu和Zn之间可能存在电子转移,电子性质的变化影响其催化性能。

本工作采用H型电解池,在CO2饱和的0.1 mol/L CsI溶液中评价pure Cu和Cu100Zn4.9 IMCs在ECR过程中的活性和稳定性。LSV测试结果显示Cu100Zn4.9 IMCs比pure Cu电流密度更大,因此更具有ECR应用潜力。电化学阻抗测试中Cu100Zn4.9 IMCs的界面电荷转移电阻更小,因此具有更高的电导率,同时也增强了ECR过程的电荷转移能力。电化学活性面积测试表明Cu100Zn4.9 IMCs的活性面积更大,表明Cu100Zn4.9 IMCs上有更多的活性位点。这可能归因于Zn的引入减小了催化剂的平均粒径以及Cu100Zn4.9 IMCs中Cu和Zn之间更强的电子转移能力。结果表明,在Cu中引入Zn抑制了析氢反应(HER),并且来自CO2的还原产物显著增加。在−1.28 V(vs. RHE)下,C2+的法拉第效率(FE)达到75%,并且C2+的偏电流密度(j)为30 mA/cm2。相比之下,由于严重的HER,在−1.28 V(vs. RHE)时pure Cu的FE C2+仅为32.2%,C2+的j为10 mA/cm2。与已报道的电催化剂进行比较显示,Cu100Zn4.9 IMCs的ECR性能在H型电解池中属于较高水平。对其稳定性测试发现,在持续电解8小时以上,FE C2+和j没有明显变化,表明催化剂具有优异的稳定性。

结合电化学表征可知,与pure Cu催化剂相比,Cu100Zn4.9 IMCs具有较低的界面电荷转移电阻和较大的电化学活性面积,有利于反应的进行。此外,由于Zn与*CO的弱结合作用,Zn位点上生成的*CO可以迁移到Cu位点,从而增强Cu表面的C-C偶联,促进C2+产物的生成。这种通过一步电沉积法制备金属间化合物结构的电催化剂在高效、低能耗CO2电还原方面具有巨大的潜力。

文章信息

Electrochemical CO2 reduction to C2+ products over Cu/Zn intermetallic catalysts synthesized by electrodeposition

Ting DENG, Shuaiqiang JIA, Shitao HAN, Jianxin ZHAI, Jiapeng JIAO, Xiao CHEN, Cheng XUE, Xueqing XING, Wei XIA, Haihong WU, Mingyuan HE*, Buxing HAN*

Abstract:

Electrocatalytic CO2 reduction (ECR) offers an attractive approach to realizing carbon neutrality and producing valuable chemicals and fuels using CO2 as the feedstock. However, the lack of cost-effective electrocatalysts with better performances has seriously hindered its application. Herein, a one-step co-electrodeposition method was used to introduce Zn, a metal with weak *CO binding energy, into Cu to form Cu/Zn intermetallic catalysts (Cu/Zn IMCs). It was shown that, using an H-cell, the high Faradaic efficiency of C2+ hydrocarbons/alcohols (FEC2+) could be achieved in ECR by adjusting the surface metal components and the applied potential. In suitable conditions, FEC2+ and current density could be as high as 75% and 40 mA/cm2, respectively. Compared with the Cu catalyst, the Cu/Zn IMCs have a lower interfacial charge transfer resistance and a larger electrochemically active surface area (ECSA), which accelerate the reaction. Moreover, the *CO formed on Zn sites can move to Cu sites due to its weak binding with *CO, and thus enhance the C–C coupling on the Cu surface to form C2+ products.

Keywords:

carbon dioxide electroreduction, electrochemistry, co-electrodeposition, intermetallic catalysts, value-added chemicals

Cite this article:

Ting DENG, Shuaiqiang JIA, Shitao HAN, Jianxin ZHAI, Jiapeng JIAO, Xiao CHEN, Cheng XUE, Xueqing XING, Wei XIA, Haihong WU, Mingyuan HE, Buxing HAN. Electrochemical CO2 reduction to C2+ products over Cu/Zn intermetallic catalysts synthesized by electrodeposition. Front. Energy,

https://doi.org/10.1007/s11708-023-0898-0

扫描二维码,阅读原文

通讯作者简介

贾帅强,华东师范大学,博士后。现入站于华东师范大学绿色化学与化工过程绿色化重点实验室韩布兴院士课题组。主要研究方向为功能材料的设计合成及催化性能研究、电化学材料合成与电催化。

吴海虹,华东师范大学,教授、博士生导师,教育部新世纪人才。先后主持国家自然科学基金面上项目、青年基金、863子课题、上海市科委启明星项目、上海市教委创新项目、教育部新世纪人才项目等多项科研项目,同时参加重点基金项目、863项目等多项科研项目。主要从事多相催化、针对CO2活化制备高附加值化学品的新型催化体系的设计合成及应用和离子液体中的化学反应研究。

韩布兴,中国科学院化学研究所研究员、华东师范大学特聘教授、英国诺丁汉大学荣誉教授,中国科学院院士、发展中国家科学院院士、英国皇家化学会会士,中国科学院胶体界面与化学热力学重点实验室主任,上海市绿色化学与化工过程绿色化重点实验室主任,中科-福海资源循环利用技术与产业化联合研究中心主任,中科衡水绿色高性能基础材料研发中心主任。主要从事物理化学与绿色化学的交叉研究,在绿色溶剂体系化学热力学、绿色溶剂-催化剂体系构建及其在CO2、生物质、废弃塑料等固体废弃物催化转化中的应用研究方面取得系统性成果。

期刊简介

Frontiers in Energy是中国工程院院刊能源分刊,高教社Frontiers系列期刊之一。由中国工程院、上海交通大学和高等教育出版社共同主办。翁史烈院士和倪维斗院士为名誉主编,中国工程院院士黄震、周守为、苏义脑、彭苏萍担任主编。加拿大皇家科学院、加拿大工程院、中国工程院外籍院士张久俊,美国康涅狄格大学校长、教授Radenka Maric,上海交通大学教授Nicolas Alonso-Vante和巨永林担任副主编。

Frontiers in Energy已被SCIE、Ei Compendex、CAS、Scopus、INSPEC、Google Scholar、CSCD(中国科学引文数据库)、中国科技核心期刊等数据库收录。2024年海内外下载量为110余万,截至2025年03月03日,即时Impact Factor为6.0,即时CiteScore为6.8。

Frontiers in Energy免收版面费,且对于录用的文章提供免费语言润色以保障出版质量。进入外审的稿件(不包括评论、新闻热点等短文),第一轮审稿周期约30天,从审稿到录用平均60天。

更多信息请访问:

http://journal.hep.com.cn/fie(国内免费开放)

https://link.springer.com/journal/11708

联系我们:

FIE@sjtu.edu.cn, (86) 21-62932006

qiaoxy@hep.com.cn, (86) 10-58556482

《前沿》系列英文学术期刊

由教育部主管、高等教育出版社主办的《前沿》(Frontiers)系列英文学术期刊,于2006年正式创刊,以网络版和印刷版向全球发行。系列期刊包括基础科学、生命科学、工程技术和人文社会科学四个主题,是我国覆盖学科最广泛的英文学术期刊群,其中12种被SCI收录,其他也被A&HCI、Ei、MEDLINE或相应学科国际权威检索系统收录,具有一定的国际学术影响力。系列期刊采用在线优先出版方式,保证文章以最快速度发表。

中国学术前沿期刊网

http://journal.hep.com.cn

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。