|

|

|

|

|

科学家报道基于离子迁移的双界面偶极层构筑及其在高性能钙钛矿太阳能电池中的应用 |

|

|

北京时间2025年3月28日凌晨,青岛科技大学化学与分子工程学院周忠敏团队在Matter期刊上发表了一篇题为“Ion-Migration-Induced Dual Interface Dipoles for High-Performance Perovskite Solar Cells”的研究成果。

该研究报道了一种基于离子液体的界面偶极材料,通过将其引入钙钛矿表面,成功构建了双界面偶极层,并阐明了其形成机制。

论文通讯作者是朱明哲、周忠敏,第一作者是姜文娟。

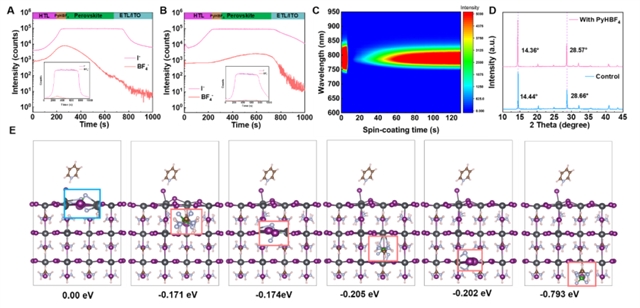

本研究首次制备了具有PyHBF4钝化层的钙钛矿太阳能电池(PSCs),并系统研究了BF4−在钙钛矿层中的迁移行为及其对器件性能的影响。通过SEM-EDS和XPS分析发现,BF4−离子并未停留在钙钛矿表面,而是随深度增加浓度逐渐升高,在底部达到最大值,表明发生了I−与BF4−的离子交换。

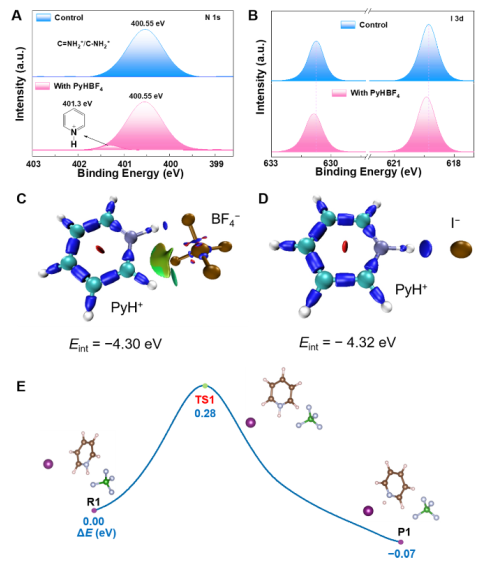

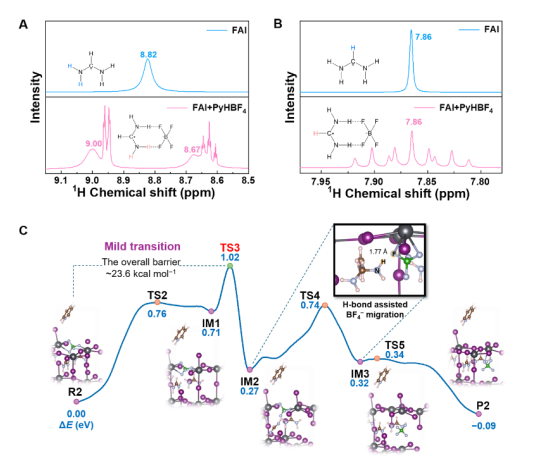

ToF-SIMS分析进一步证实,随着老化时间延长,BF4−在钙钛矿体相中的分布从顶部向底部转移,呈现出延迟的尾部形状。原位PL测试和XRD分析表明,PyHBF4处理诱导了钙钛矿薄膜的部分溶解和再结晶过程,导致晶格膨胀。DFT计算揭示了BF4−迁移的能量变化趋势,发现其向钙钛矿/SnO2界面迁移在能量上更有利。此外,NMR光谱和DFT计算表明,FA+与BF4−之间存在氢键作用,这有助于BF4−进入钙钛矿体相。

图1:关于BF4−穿透钙钛矿体相的观察。

图2:表面PyH+阳离子及其化学选择性。

图3:FA+与BF4−之间的氢键及其对BF4−迁移的影响。

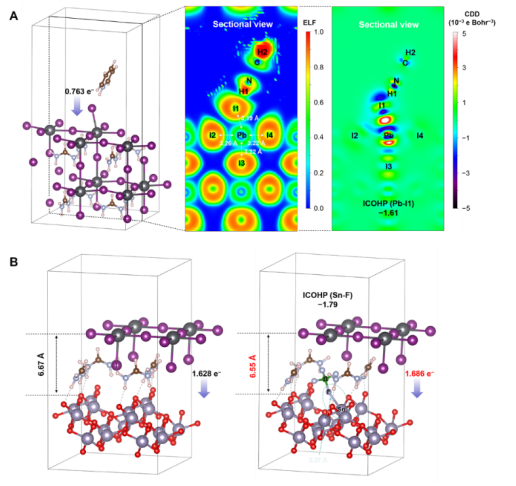

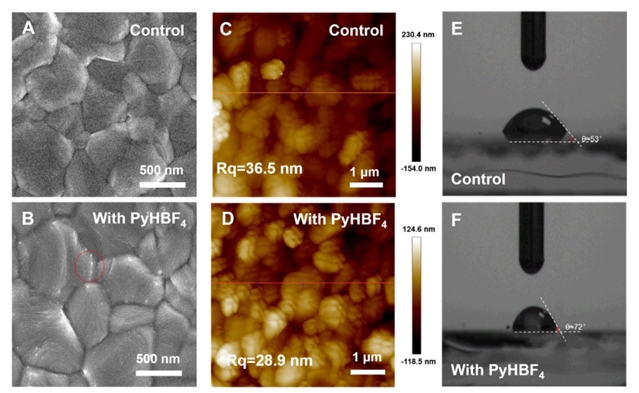

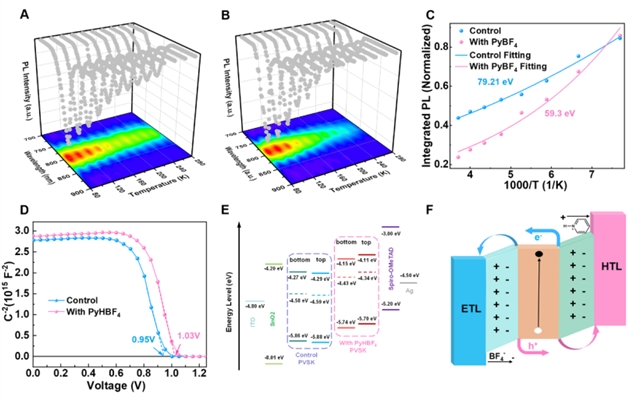

PyHBF4修饰显著改善了钙钛矿薄膜的表面形貌和光电性能。SEM和AFM结果显示,处理后薄膜的晶粒尺寸增大,表面粗糙度降低,形成了更致密光滑的表面结构。KPFM测量表明,PyHBF4处理降低了薄膜的表面功函数,形成了有利于电荷分离的双偶极层。PL光谱分析显示,处理后的薄膜激子结合能降低,非辐射复合减少,载流子寿命显著延长。UPS结果表明,PyHBF4优化了钙钛矿与传输层之间的能级对齐,促进了载流子的高效提取。这些改进归因于PyH+与I−之间的相互作用以及BF4−与SnO2之间的Sn−F键形成的双偶极层。

图4:电荷转移与化学键分析。

图5:钙钛矿薄膜表面特性的比较。

图6:PyHBF4衍生的双界面偶极子的表征。

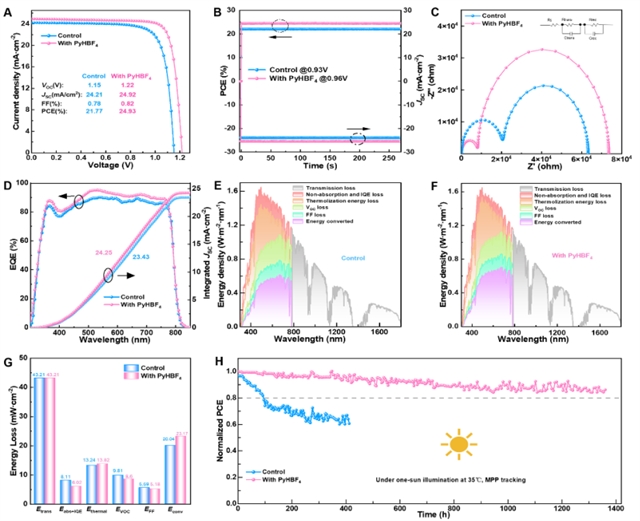

器件性能测试表明,PyHBF4处理显著提升了PSCs的光伏性能。最优器件的光电转换效率达到24.93%,开路电压和填充因子均明显提高。电化学阻抗谱和暗电流测试证实,PyHBF4处理降低了器件的串联电阻和陷阱态密度,抑制了界面复合。能量损失分析显示,处理后的器件在光吸收、载流子收集等方面均有改善。长期稳定性测试表明,PyHBF4处理显著提升了器件的运行稳定性和热稳定性,这归因于极化场诱导的高效载流子传输和优化的界面结构。

本研究为理解钙钛矿中离子迁移行为及其对器件性能的影响提供了新的见解,为开发高效稳定的钙钛矿太阳能电池提供了重要参考。

图7:器件性能及能量损失的统计分析。

总之,作者通过引入PyHBF4在钙钛矿太阳能电池的钙钛矿/电子传输层和钙钛矿/空穴传输层界面处构建了双界面偶极子。这种创新方法利用静电场降低了激子结合能,促进了激子解离和载流子提取。同时,优化的能级排列提高了Vbi并减少了能量损失。通过理论模拟与实验表征相结合,作者阐明了BF4−离子迁移诱导偶极层的形成过程。最终,冠军器件实现了1.22V的开路电压和24.93%的光电转换效率。

此外,未封装的器件在大气暴露、加热和连续光照等多种条件下均表现出优异的长期稳定性。这项研究为钙钛矿薄膜界面的有效后处理修饰提供了一种有前景的策略,为光伏器件中偶极层的合理设计提供了重要见解。(来源:科学网)

相关论文信息:https://www.cell.com/matter/abstract/S2590-2385(25)00128-6