|

|

|

|

|

中国钢铁工业减污降碳协同控制技术发展与展望 Engineering |

|

|

论文标题:Technical Development and Prospect for Collaborative Reduction of Pollution and Carbon Emissions from Iron and Steel Industry in China

期刊:Engineering

DOI:https://doi.org/10.1016/j.eng.2023.02.014

微信链接:点击此处阅读微信文章

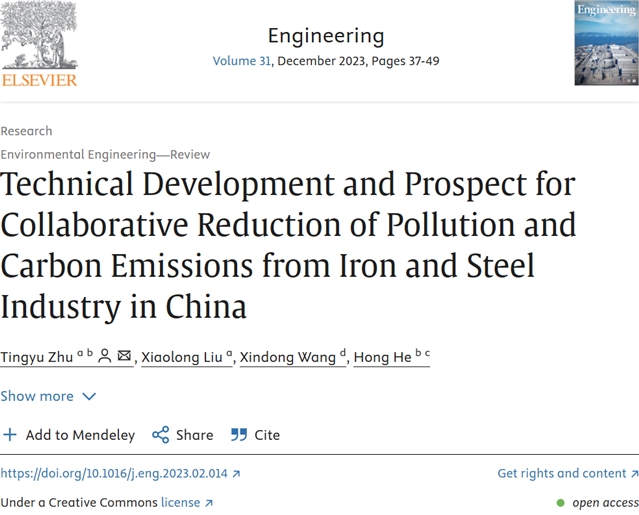

在全球应对气候变化和环境污染的大背景下,钢铁工业作为碳排放和大气污染物排放的重点领域,正面临着前所未有的挑战与机遇。中国科学院绿色过程与工程重点实验室朱廷钰研究团队在中国工程院院刊《Engineering》发表了题为“Technical Development and Prospect for Collaborative Reduction of Pollution and Carbon Emissions from Iron and Steel Industry in China”(中国钢铁工业减污降碳协同控制技术发展与展望)的综述文章,为我国钢铁行业的减污降碳协同发展勾勒出清晰的技术蓝图。文章分析了污-碳排放标准,提出应加快钢铁行业碳排放标准制定工作。阐述了我国钢铁行业减污降碳协同控制技术体系,包括:①超低排放技术优化;②现有工序低碳革新;③钢铁生产流程再造;④ CCUS 深度脱碳。最后,对我国钢铁行业减污降碳技术进行展望,以期对钢铁行业的高质量绿色发展提供支撑。

中国作为全球最大的钢铁生产国,钢铁产量多年来稳居世界首位。然而,长期以来以煤为主的能源结构,使钢铁行业在生产过程中消耗大量煤炭,导致烟气污染物和二氧化碳排放量大且具有相似的排放特性。从历史发展来看,近 20 年中国钢铁行业经历了产能扩张、重污轻碳、污碳并重三个阶段。在早期的产能扩张阶段,粗放式发展带来了大气污染排放量的逐年递增;随后的重污轻碳阶段,虽在烟气治理方面取得进展,但碳减排起步较晚;直至当下的污碳并重阶段,协同推进减污降碳成为行业发展的关键方向。

图1. 中国钢铁行业减污降碳协同控制技术体系。

在污 - 碳排放标准方面,我国针对钢铁行业各工序,如烧结、球团、焦化、高炉等,已制定了一系列颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物的排放限值,且部分标准严于欧美国家。但在碳排放标准建设上,我国仍相对滞后,目前处于起步阶段,亟待加快制定工作以适应行业发展需求。

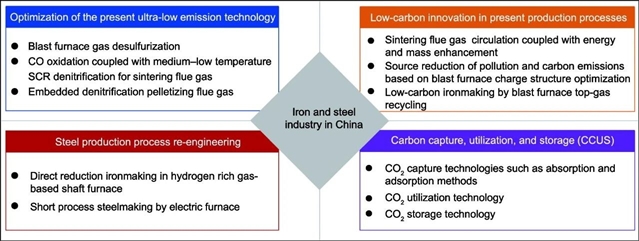

技术创新是钢铁行业减污降碳的核心驱动力。在超低排放技术优化领域,高炉煤气精脱硫技术通过催化水解和吸收等工艺,可有效降低高炉煤气中的硫含量;烧结烟气 CO 氧化耦合中低温选择性催化还原 (SCR) 脱硝技术,利用 CO 氧化放热替代高炉煤气补热,实现节能脱硝;球团烟气嵌入式选择性非催化还原 (SNCR) 耦合 SCR 脱硝技术则依据工艺温度特性,减少了投资与能耗。

图2. 烧结烟气CO氧化耦合中低温SCR脱硝工艺流程。GGH:燃气-燃气加热器。

现有工序低碳革新方面,烧结烟气比例循环耦合能质增效技术可提高烧结产量、降低固体燃料消耗和碳排放;基于高炉炉料结构优化的技术,提高球团矿比例,从源头减少污 - 碳排放;高炉炉顶煤气循环低碳冶炼技术采用脱碳和循环利用等手段,降低焦炭使用量。

钢铁生产流程再造中,富氢气基竖炉直接还原炼铁技术以氢气为还原剂,有望成为主流氢冶金技术;电炉短流程炼钢技术虽受废钢资源和电价限制,但随着废钢产量增加和绿电发展,未来将迎来增长空间。

碳捕集、利用与封存(CCUS)深度脱碳技术作为钢铁行业深度脱碳的保障,我国在吸收法、吸附法等 CO2捕集技术上已开展研究,同时探索焦炉煤气与 CO2的协同利用及微藻固碳等利用途径,并积极推进 CO2地质封存示范工程。

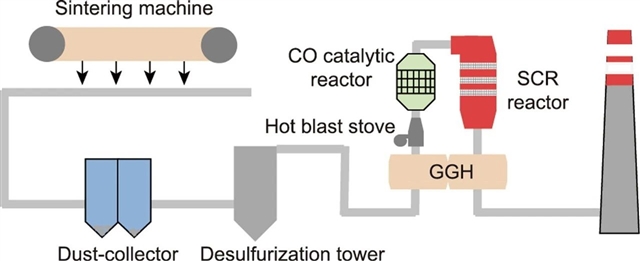

图3. 中国钢铁行业协同减排污染和碳排放的技术前景。

展望未来,我国钢铁行业需在多方面持续发力。一是加大绿色冶炼技术研发与应用力度;二是推动污染计量从单工序向全流程总量折算转变;三是研发低能耗超低排放技术;四是突破低成本 CCUS 技术;五是完善污 - 碳全组分减排的技术与标准体系。通过这些举措,我国钢铁行业有望在减污降碳的道路上稳步前行,实现高质量绿色发展,为全球钢铁产业的可持续发展提供中国方案与智慧。

引用信息:

Tingyu Zhu, Xiaolong Liu, Xindong Wang, Hong He. Technical Development and Prospect for Collaborative Reduction of Pollution and Carbon Emissions from Iron and Steel Industry in China. Engineering, https://doi.org/10.1016/j.eng.2023.02.014

Open access

开放获取全文

https://www.engineering.org.cn/engi/EN/10.1016/j.eng.2023.02.014

推荐阅读

中南大学创新多目标自适应控制方法:降低氧化锌回转窑碳排放

上海交大团队利用PMS直接氧化法从中药渣中高效选择性提取微晶纤维素

同济大学团队:数字孪生使能技术在道路工程全生命周期中的应用综述

从艺术的角度诠释超材料

通知:补充征集AI for Engineering专题选题 | Engineering

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。