|

|

|

|

|

QB 中山大学王欣团队综述促进生态系统物种多样性的机制 |

|

|

论文标题: Mechanisms promoting biodiversity in ecosystems

期刊:Quantitative Biology

作者:Ju Kang, Yiyuan Niu, Xin Wang

发表时间:26 October 2024

DOI:https://doi.org/10.1002/qub2.77

微信链接:点击此处阅读微信文章

生态系统中物种多样性的形成机制一直是理论生态学研究的核心命题,而竞争排斥原理(Competitive Exclusion Principle)对此提出了根本性挑战。该原理认为:当两个物种竞争同一资源时,无法在稳定的种群密度下长期共存;更一般而言,在稳态条件下,捕食者的种类数不能超过资源的种类数。然而,实际观测数据显示,这一原理在自然界中并不总是成立。其中最典型的例子是著名的“浮游生物悖论”:在湖泊等水生生态系统中,浮游生物的种类数远超资源的种类数,显然与竞争排斥原理相悖。因此,明确竞争排斥原理限制条件的适用边界,揭示物种多样性的成因,已成为当代生态学研究的前沿议题。2005年Science期刊将物种多样性的成因列为125个重要前沿科学问题之一。

中山大学物理学院王欣团队近期在Quantitative Biology发表综述文章"Mechanisms promoting biodiversity in ecosystems"。系统梳理了促进生物多样性理论机制的发展脉络。文章通过综述时间-空间异质性理论以及高阶相互作用等理论视角,阐述了两类打破竞争排斥原理的理论途径,为促进物种多样性,解决“浮游生物悖论”提供了系统的理论机理总结。

全文概要

文章系统地梳理了打破竞争排斥原理与促进生物多样性的理论机制研究。首先,文章回顾了竞争排斥原理的经典理论框架:MacArthur-Levins的经典证明指出,在均匀混合的稳态生态系统中,共存捕食者的种类数不能超过资源种类数。然而,传统理论模型(如GLV模型等)虽能刻画特定生态相互作用,但始终受限于竞争排斥原理的底层约束。

因此,作者将现有理论划分为两类:第一类理论——“绕开竞争排斥原理的原始定义”:通过引入空间异质性、时变环境等现实要素,重构生态系统建模的基本假设,在拓展的理论框架中突破竞争排斥原理的限制;第二类理论——“严格遵循竞争排斥原理原始定义”:在均匀稳态系统中,通过考虑物种个体间的相互作用等深层机制,可严格打破竞争排斥原理。通过这一分类分析,本文系统总结了用于突破竞争排斥原理限制并解释物种多样性等重要问题的理论机理。

竞争排斥原理的经典证明

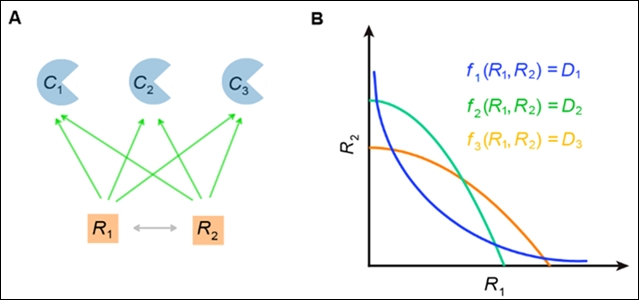

20世纪60年代,MacArthur与Levins通过在捕食者-资源模型中引入广义形式的功能响应函数(functional response),论证了当两种捕食者竞争一种资源时,数学上存在稳态共存解的概率趋近于零。这一结论随后被拓展至更复杂的SC种捕食者-SR种资源的系统——例如,在3种捕食者与2种资源的系统中,尽管存在理论上的共存可能,但其所需满足的参数条件必须使三线共点(即零测度集,图1B所示为一般情况下的三线排列)。这种苛刻的数学约束意味着,在现实生态系统的动态演化过程中,满足共存条件的概率几乎为零,从而为竞争排斥原理的普适性提供了理论支撑。

图1. MacArthur-Levins竞争排斥原理的经典证明。(A) 3种捕食者物种竞争2种资源的情景,绿色箭头刻画捕食者与资源间的生物量流动路径(捕食者间禁止捕食或互利行为,资源间交互通过灰色箭头表示);(B)稳态共存的苛刻条件——所有捕食者物种持续共存需满足三条等值线在参数空间精确交于一点,这种几何约束在现实中概率趋近于零。

第一类理论:绕开竞争排斥原理的原始定义

第一类理论通过绕开“均匀混合”“稳态”这些假设突破竞争排斥原理对物种多样性的限制。

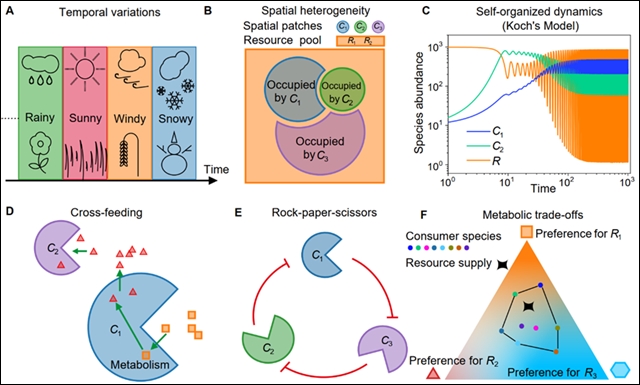

1.环境时序变化:自然界的昼夜更替与季节性变化(图2A)导致优势物种随着环境变化发生变化,从而避免因长期竞争劣势而灭绝,实现共存。

2.空间上的不均匀性:从湖泊的垂直分层到森林的斑块分布,不同物种在各自的栖息地竞争资源,尽管局部环境存在竞争排斥,整体生态系统因空间异质性支持更多物种共存(图2B)。

3.自组织动力学:在均匀混合且稳定的环境中,物种间的相互作用可能自然地引发自组织动力学,导致物种以振荡或混沌的方式共存。该过程没有稳态,从而绕过了竞争排斥原理的约束(图2C)。

4.代谢互养(cross-feeding): 某些微生物通过分泌代谢产物为其他物种提供额外的营养资源(图2D)。

5.种间复杂相互作用:例如,“石头-剪刀-布”竞争关系和高阶相互作用(higher order interaction, HOI)等种间复杂相互作用有助于维持生态系统平衡(图2E)。

6.代谢权衡:当微生物面临资源分配约束时,它们会根据自身的代谢偏好选择性利用某些资源,这种现象被称为代谢权衡(图2F)。在随机模拟情况下,该机制能够维持多物种共存。

图2. 第一类理论,绕开竞争排斥原理的原始定义的机制:(A)环境中的时间变化;(B)空间异质性;(C)自组织动力学;(D) 微生物物种之间代谢互养的示意图;(E)捕食者物种之间的“石头-剪刀-布”关系示意图;(F)代谢权衡:多种捕食者可以在随机模拟研究中共存。

7.食物网:中间营养级的物种既捕食下层物种,又被上层物种捕食,这可能使得上层捕食者种数超过相邻下层捕食者。

8.中性理论:该理论的核心是“中性假设”,即同营养级的所有物种在出生率、死亡率等生态速率上具有相同或相似的特征。然而,中性理论对参数的要求过于苛刻,导致其对应零测度集的参数空间。

9.现代共存理论:基于GLV模型框架,现代共存理论通过均衡与稳定的双机制解释物种如何在生态系统中共存,考虑到环境的空间或时序变化时能够突破竞争排斥原理的限制。

第二类理论:严格遵从竞争排斥原理的原始定义

这类理论模型在均匀混合的稳态系统中打破竞争排斥原理。

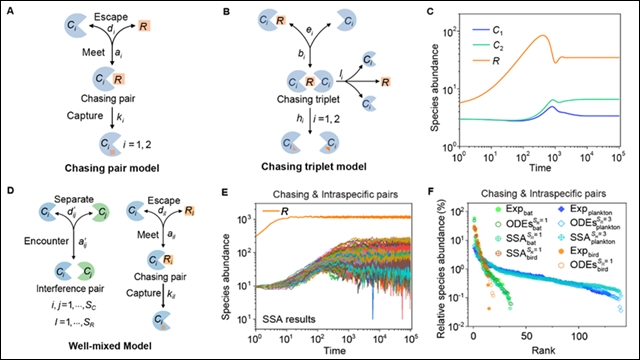

1.追逐三联体机制理论模型:在平均场理论框架中,单个捕食者与单个资源相遇可形成“追逐对”,但仅有“追逐对”无法打破竞争排斥原理。借鉴自然界的群体捕食现象,引入“追逐三联体”机制(即两个捕食者共同追逐同一资源个体,图3B),则可以在稳态条件下打破竞争排斥原理。

2.捕食者种内干扰机制的平均场理论模型:Beddington-DeAngelis(B-D)模型是描述捕食者种内干扰机制(捕食者个体间的两两相遇)的经典唯象模型。然而,由于B-D模型的功能响应函数也可由不能打破竞争排斥原理的追逐对模型推导,因此不适用于研究竞争排斥原理的突破。Kang et al. 构建了捕食者干扰机制的统计物理平均场理论模型(图3D)。在考虑种内干扰机制的情况下,该模型能够在稳态条件下打破竞争排斥原理,成功解释了浮游生物悖论(图3E),并能够定量解释自然生态群落中物种多样性的分布模式(图3F)。

图3. 第二类理论:严格遵从竞争排斥原理的原始定义。(A)捕食者与资源形成“追逐对”的基础互作单元,此时系统严格受限于竞争排斥原理的约束;(B, C) “追逐三联体”——即两个捕食者共同捕食一个资源个体,能够打破竞争排斥原理;(D, E)种内干扰使多种捕食者与单一资源种类稳定共存,且不受随机性影响; (F)模型定量解释了不同群落中各个物种丰度的分布模式。

严格打破竞争排斥原理的必要条件

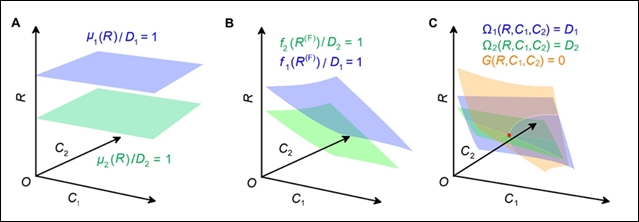

在两种捕食者(C1 、C2)与一种资源(R)组成的系统中,稳定共存的必要条件是相空间内三个零增长面(the zero-growth isocline)不平行。在追逐对模型中,由于两种捕食者的零增长面相互平行(图4B),因此受竞争排斥原理的约束。相比之下,在追逐三联体机制和种内干扰机制中,非平行的零增长面能够自然形成(图4C),无需依赖特殊参数条件,从而能在稳态条件下打破竞争排斥原理。

图4. 严格打破竞争排斥原理机制的直观理解:蓝色、绿色与橙色曲面分别对应资源物种R、捕食者物种C1与C2的零增长等值线。(A)MacArthur-Levins经典证明,C1 、C2等值线呈平行平面;(B)追逐对模型,捕食者等值线仍保持平行曲面;(C) 打破竞争排斥原理的必要条件,该理论机制的零增长等值线对应为非平行曲面且共点。

总结

本综述系统介绍了两类通过突破竞争排斥原理限制促进物种多样性的理论机制。第一类机制通过绕开竞争排斥原理的原始定义来突破限制,包括因时序环境变化、空间异质性或自组织动力学(如振荡和混沌)导致自然生态系统无法达到稳态的情况等。第二类机制则在均匀混合系统和稳态下打破竞争排斥原理,均为基于统计物理平均场理论发展的个体相遇模型,如追逐三联体机制和捕食者种内干扰机制的平均场理论模型。

QB期刊介绍

Quantitative Biology (QB)期刊是由清华大学、北京大学、高教出版社联合创办的全英文学术期刊。QB主要刊登生物信息学、计算生物学、系统生物学、理论生物学和合成生物学的最新研究成果和前沿进展,并为生命科学与计算机、数学、物理等交叉研究领域打造一个学术水平高、可读性强、具有全球影响力的交叉学科期刊品牌。

《前沿》系列英文学术期刊

由教育部主管、高等教育出版社主办的《前沿》(Frontiers)系列英文学术期刊,于2006年正式创刊,以网络版和印刷版向全球发行。系列期刊包括基础科学、生命科学、工程技术和人文社会科学四个主题,是我国覆盖学科最广泛的英文学术期刊群,其中12种被SCI收录,其他也被A&HCI、Ei、MEDLINE或相应学科国际权威检索系统收录,具有一定的国际学术影响力。系列期刊采用在线优先出版方式,保证文章以最快速度发表。

中国学术前沿期刊网

http://journal.hep.com.cn

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。