导读

近日,华南师范大学与华东师范大学联合科研团队研制出一种基于正交频域声光调制编码(FACE)的新型单像素成像系统,突破传统成像方式在物理调制与重建效率方面的限制。该系统通过构建时空频域映射,在近红外波段实现了1000帧/秒的高速成像,信息通量达到~10?量级。实验验证了该技术在微流控过程、化学反应等多种透明动态场景中的实时监测能力,展现出在成像速度、分辨率与系统稳定性方面的综合优势。此外,该编码方案具备良好的光谱兼容性和系统扩展潜力,为下一代单像素复场成像技术的发展提供了新的方向。

相关成果以题为 "Ultrahigh-throughput single-pixel complex-field microscopy with frequency comb acousto-optic coherent encoding (FACE)" 的论文,发表在《Light: Science & Applications》期刊上。

研究背景

光学成像通过获取物质的时空结构信息,为生命医学、物理材料等多个领域提供了关键的可视化研究手段。然而,在非可见光谱(如紫外和红外波段)的全息成像中,现有技术仍面临诸多挑战。传统的像素阵列探测方案由于制备工艺复杂、成本高昂,在实现高分辨率、高帧率和高灵敏度成像方面存在一定局限。作为一种新兴的计算成像技术,单像素探测具有成本低、暗电流噪声小、响应带宽高等优势。在宽波段光谱下表现出优异性能,并与复场显微成像方法高度兼容,为突破当前成像瓶颈提供了新的技术路径。

研究亮点

单像素复场显微系统基于串行时序探测原理,其信息获取效率相较于并行探测方式存在天然差距,直接影响成像速度、空间分辨率以及信噪比等关键性能指标。从硬件角度来看,现有光场调制器件在调制速率与调制深度方面存在物理限制,制约了系统的信息通量获取能力。尽管数字微镜器件(DMD)在一定程度上提升了调制性能,但尚未彻底突破该瓶颈。在信号处理环节,复杂的计算重建算法不仅可能引入额外噪声,还会显著增加计算耗时,从而影响系统的实时成像能力。当前,该技术面临的核心挑战是如何在保障高分辨率复场成像的同时,实现高速、高质量的实时监测,这亟需在光学架构设计、硬件性能提升与重建算法优化等方面实现协同突破。

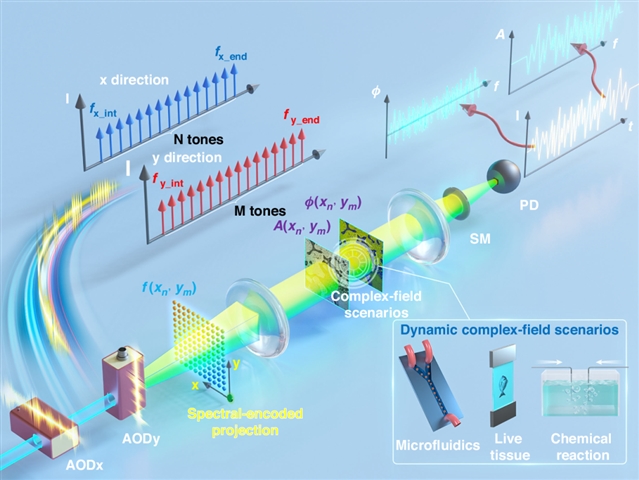

华南师范大学与华东师范大学联合科研团队围绕单像素复场显微技术中存在的信息通量瓶颈问题,系统分析了传统探测模型在物理结构与算法处理方面的限制因素,并创新性地提出了“正交频域声光调制编码”技术。该方案基于声光调制实现空间—频率—时间的多维映射编码,通过对频率成分的独立调控,将二维空间信息有效映射至不同频率分量,利用频率的自然演化特性实现图案的高速无机械刷新。研究团队进一步引入快速傅里叶变换算法与共路径干涉结构,显著简化了成像重建流程,并提升了系统的抗扰性与稳定性。实验结果表明,在保证成像质量的前提下,该方案显著提高了信息通量,为突破单像素复场显微成像技术的应用瓶颈提供了新的可行路径。

图1. 正交频域声光调制编码在单像素复场显微系统的应用示意图

实验结果显示,该系统在1030 nm近红外波段实现了每秒1000帧的高速成像能力,同时保持3.76 μm的二维空间分辨率(对应80×81像素阵列)。通过创新性地融合声光调制技术与高效的图像重建算法,系统实现了约107的空间-带宽-时间通量(SBP-T),相比传统单像素复场显微技术(约104)和单像素成像方法(约105)实现了数量级的提升,其成像性能亦优于部分主流近红外阵列相机(如 ARTCAM-008TNIR,约106)。相关成果以题为 "Ultrahigh-throughput single-pixel complex-field microscopy with frequency comb acousto-optic coherent encoding (FACE)" 的论文,于2025年发表在《Light: Science & Applications》期刊上。

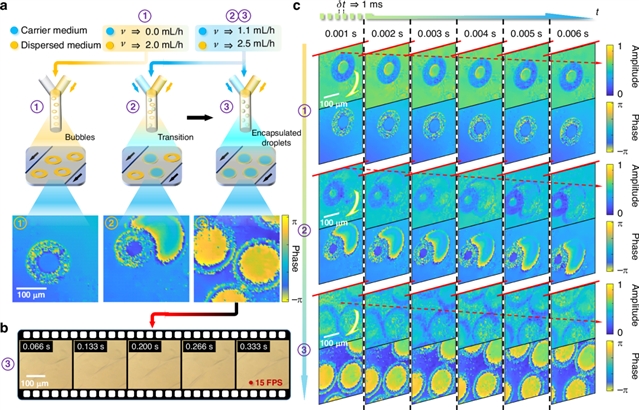

图2. 超高通量单像素复场显微系统面向微流液滴的动态监控

研究团队通过构建微流控动态场景系统,验证了单像素复场显微技术在实时监测方面的应用能力。针对油相微液滴生成过程,设计了以纯净水(分散相)和氟化液油(连续相)组成的微流控芯片实验装置,并采用自动注射泵精确调控流速,实时捕捉从离散气泡到稳定包裹液滴的连续转变过程(流体状态1至3)。相较于传统明场显微镜(如Mshot MSX2),该系统凭借其相位分辨能力与高帧率成像特性,成功实现了对透明微流体在快速动态过程中的实时可视化。实验结果表明,系统能够准确呈现不同流速条件下的折射率相位分布演化,完整记录液滴形成的关键动态细节,为高分辨率、高时效性的微流控过程监测提供了强有力的技术支撑。

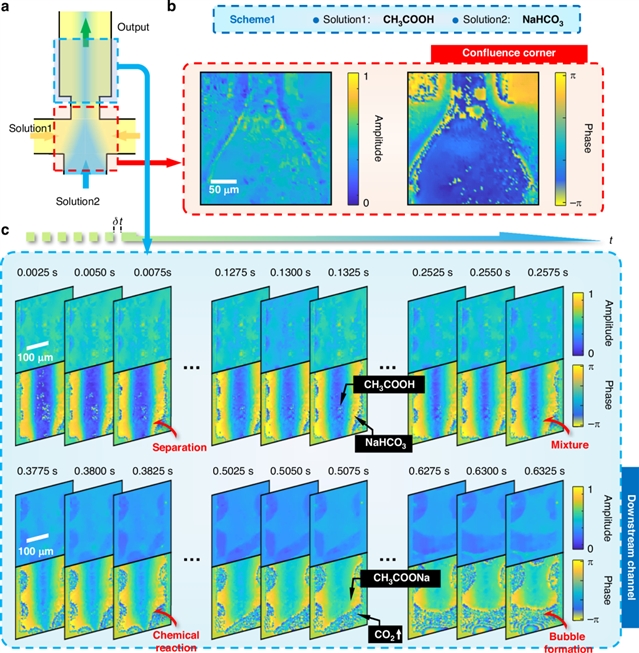

图3. 超高通量单像素复场显微系统面向溶液化学反应的动态监控

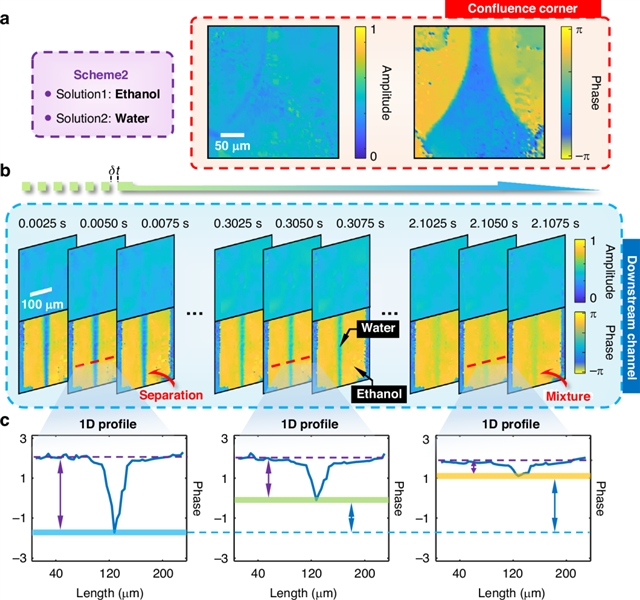

研究团队进一步将该系统应用于透明溶液的化学混合过程监测,验证其在更高挑战性场景中的成像能力。针对均匀水基溶液,设计了十字交汇式微流控结构以增强流体接触与混合效率。实验设置了两组对照方案:方案一采用5%乙酸与碳酸氢钠溶液,以观察酸碱反应过程;方案二以纯净水与无水乙醇混合作为物理过程对照。实验结果表明,该系统凭借高灵敏度的相位成像能力,成功捕捉到方案一中液体分离、接触、反应以及气泡生成等关键动态过程。在对照组中,系统同样清晰呈现了混合过程中由于折射率差异所引发的相位累积分布变化。该实验进一步验证了系统在无标签、无染料条件下对微观化学反应过程进行实时可视化监测的潜力,为溶液化学动态研究提供了新型观测手段。

图4. 超高通量单像素复场显微系统面向溶液物理混合的动态监控

总结与展望

本研究开发的单像素复场显微成像系统基于创新性的正交频域声光调制编码(FACE)技术,有效突破了传统串行探测在空间、时间与频率维度上的固有限制,实现了高帧率、高分辨率的实时复场成像。系统在微流控液滴动力学、活体微生物观测、化学反应过程监测以及散射介质成像等复杂动态场景中均展现出优异的成像性能和可靠性。

在系统扩展性方面,该技术具有显著优势:(1)通过调节调制频率与光学参数,可灵活权衡成像速度、空间分辨率与视场范围;(2)具备适应不同帧率与像素分辨率需求的潜力,支持多场景成像配置;(3)采用模块化光学设计,能够通过更换关键器件实现从紫外至中红外波段的宽光谱适配,显著提升系统的通用性与可拓展性。

作为计算成像领域的一项前沿突破,FACE方案在成像效率与图像质量之间实现了新的平衡,为新一代单像素成像系统的发展提供了技术基础。未来,该技术有望广泛应用于工业检测、医学诊断、环境监测等多个高需求领域,展现出良好的实用价值与应用前景。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-025-01931-w

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。