?

他长期致力于飞行器飞行动力学与控制研究,在飞行力学、空气动力学等交叉学科研究中建立和完善了一批新的理论和方法;他长期坚守在教学一线,为我国航天事业培养了大批人才。他就是中国工程院院士、飞行力学专家陈士橹。作为中国航天事业和航天教育的开拓者与奠基人之一,陈士橹用一生诠释着对航天的热爱。

科研教育“两手抓”

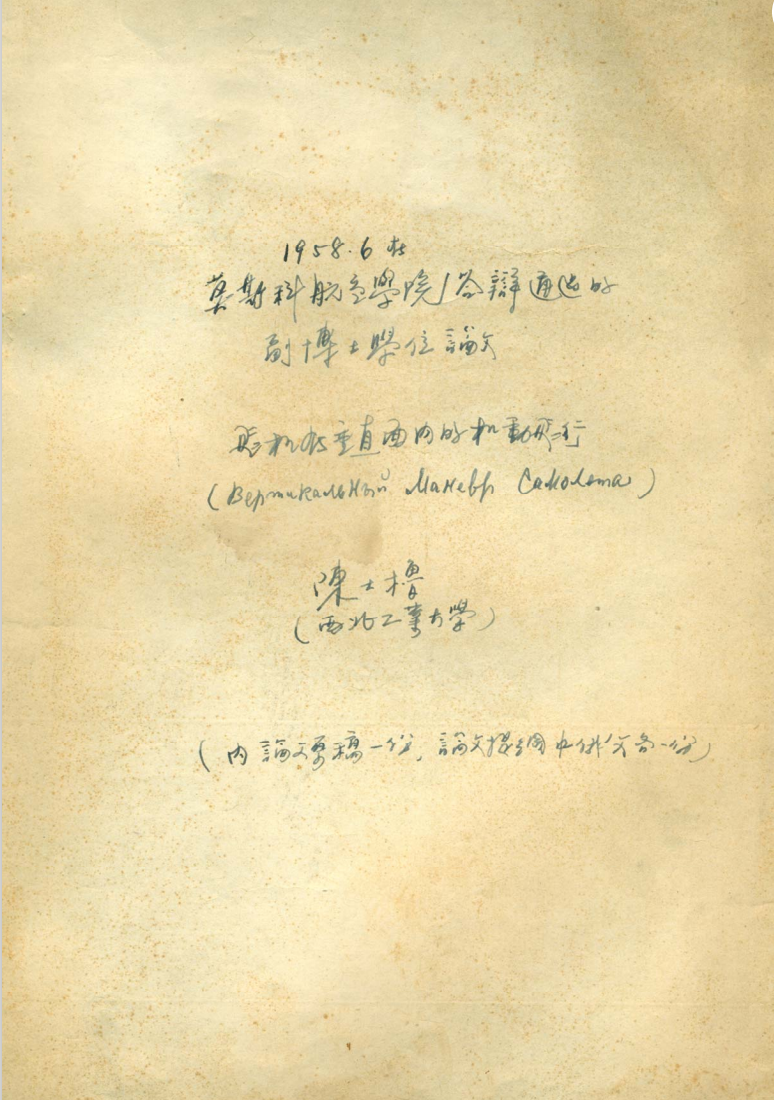

1940年夏,怀揣着“航空救国”的理想,陈士橹考入西南联大航空工程学系,后以专业第一的成绩毕业并留校任助教。1956年,他赴前苏联进修,师从莫斯科航空学院知名教授奥斯托斯拉夫斯基,并在两年时间内完成了副博士论文《飞机在垂直面内的机动飞行》,成为在该院获得副博士学位的第一位中国留学生。这一研究成果,也为当时的新型超音速战机研制提供了理论支撑。至今中国科学家博物馆里还收藏着陈士橹当年的副博士论文手稿。

陈士橹的副博士学位论文手稿来源丨中国科学家博物馆

陈士橹的副博士学位论文手稿来源丨中国科学家博物馆

?

学成归国后,陈士橹到西北工业大学任教。自此,他扎根西部大地,创建西北工业大学宇航工程系,开创我国宇航工程科技教育的先河。然而,他是在莫斯科航空学院学习的,而“宇航工程”要研究的是航天领域。从航空到航天,一字之差,在很多方面就要“从零开始”。当时这个专业仅有的教材是由前苏联专家提供的,密级高、管理严,使用极其不便。深思熟虑后,陈士橹决定自己编写教材,于是他带领教师们想方设法搜集资料,通宵达旦地伏案编写,还自己刻版印刷,最终编写成的《导弹动态误差》成为我国飞行力学专业的范本教材。

攻克技术难题,“护送”飞船升上太空

陈士橹曾说:“原来的飞行力学对飞机是可以的,飞机是人驾驶的,但对于无人的飞行器,必须跟自动器、自动控制系统结合起来才能够发挥作用,以后不能依靠驾驶员驾着歼击机去打仗,应该用机器来代替它。”为实现这个目标,陈士橹多年来持续努力着。20世纪60年代,我国的导弹研制工作刚刚起步,资源稀缺,工程技术人才匮乏。陈士橹主动与航天企事业单位建立联系,帮助他们解决难题。后受钱学森委派,陈士橹参与到我国刚起步的导弹研制中,成功地将理论应用于航天工程实际,扫除了飞行器液体晃动等一系列阻碍航天器发展的“拦路虎”。1992年,我国启动载人航天工程,每次故障仿真试验耗资都在千万元以上,载人航天工程总设计师王永志委托陈士橹团队开展仿真技术攻关。陈士橹力主让青年教师挑大梁,让唐硕担任技术负责人。团队开发的故障仿真软件达到世界先进水平,成功“护送”神舟系列飞船顺利飞上太空。

陈士橹(前排左2)与西工大博士生毕业典礼上的合影来源丨中国科学家博物馆

陈士橹(前排左2)与西工大博士生毕业典礼上的合影来源丨中国科学家博物馆

?

作为我国航天事业和航天教育的开拓者与奠基人之一,陈士橹从1981年被批准为我国首批博士生导师以来,培养了我国飞行力学专业第一、第二位博士和博士后。执教70年,他的学生中有型号总设计师,有总指挥,也有学科带头人,其中包括我国首位飞行力学博士、曾担任“863计划”航天航空领域专家组组长的袁建平,“863计划”专家组成员、西北工业大学航天学院教授唐硕等,他们都成为了我国航天和国防科技工业领域的栋梁。

1964年,陈士橹(4排左2)所在的中国航空学会第一届理事合影来源丨中国科学家博物馆

1964年,陈士橹(4排左2)所在的中国航空学会第一届理事合影来源丨中国科学家博物馆

?

2016年4月24日是首个“中国航天日”,96岁的陈士橹在这一天与世长辞,他的学生唐硕说:“为航天而生,又卒于航天日……先生的‘毕生航天情’画上了完美的句号。”

科学家说:

面对有心“跳”出校园跃入商海的学生,陈士橹劝说:“国家培养一个航天科研人才太不容易……盯着赚钱去只是个人受益,为国家搞科研才是长久之计。你要好好考虑,决不能短视。”作为老师,陈士橹常说:“每个学子的心中都有一颗星,如果能让自己出彩一点,整个星空就会更加灿烂。”

参考文献:

[1]陈士橹:一个“甲子”的坚守.西北工业大学·党委宣传部·学习园地.2023-11-09.

[2]剑指苍穹——陈士橹传.中国科学技术出版社·上海交通大学出版社.2013-05.

[3]陈士橹:一生只为航天来.光明日报.

[4]追忆陈士橹:星天其志精神永存.中国工程院·走进院士·院士风采.2016-05-25.

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。