西湖大学工学院助理教授向宇轩课题组、朱一舟课题组合作,发现电池负极“保护膜”中一种关键物质氟化锂不是纯的。这一成果打破了人们长期以来对电极界面层中各组分为纯相的认知,为高性能二次电池中快速离子传输机制提供了新的解释。9月10日,相关研究成果发表在《自然》。

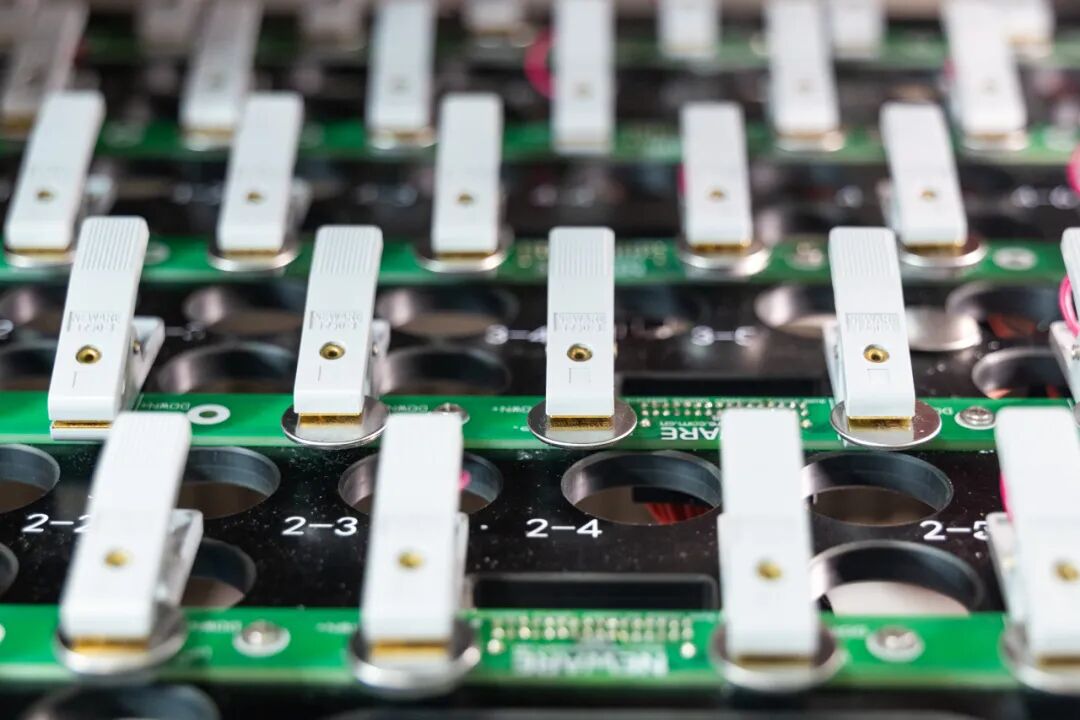

实验室中正在运行测试的锂离子电池。课题组供图

实验室中正在运行测试的锂离子电池。课题组供图

?

在冷冻电镜下观察固态电解质界面。课题组供图

在冷冻电镜下观察固态电解质界面。课题组供图

?

上世纪70至80年代,科学家们就发现电池充电时,电解液会在负极表面产生电化学反应,形成一层薄膜,即固态电解质界面层。这层意外产生的“副产品”,被发现能够传输锂离子并缓解电解液的分解,因此,它也被认为是实现电池稳定性能的关键因素之一。此次的研究成果,就与这层薄膜中一个关键成分,氟化锂有关。

氟化锂身上也存在一个未解的“悖论”——当它在电池之外、为纯净的块体时,锂离子在其中近乎“动弹不得”,因为它的离子导电性极低;显然,这和它在电池中起到的积极作用矛盾。有最新研究显示,电池中产生的氟化锂在纳米尺度下具有显著不同的结构特征。这意味着,电池负极那层膜可能具有独特的物理化学性质。

向宇轩发现,电池中的氟化锂与标准样品氟化锂的谱图并不匹配。这些氟化锂到底是什么?研究团队使用了多核、多维固态核磁共振技术检测氟原子、锂原子,根据结果推测,混入的原子是氢,并且,锂、氟、氢三种原子在纳米尺度上形成了一种新的微观结构。为了验证猜想,他们人为将氢加入到氟化锂中,合成了一系列具有不同比例氢含量的锂-氢-氟样品,并再次用核磁共振技术检测。那个曾在氟原子“片子”中新出现“峰”,来自于氢含量较高的锂-氢-氟。

至此,向宇轩团队首次揭示了电池负极“保护膜”中的氟化锂,并不是纯的,而是包含了一种由锂、氟、氢共同构成的固溶体结构。

西湖大学工学院助理教授朱一舟实验室通过第一性原理计算,对比了锂离子在氟化锂和氢化锂中移动的难易情况。结果显示,确实锂离子在氢含量高的环境中,更容易“动起来”,自然有利于电池性能的提升。

向宇轩团队对主流的锂电池类型,进行了系统性测试。结果显示,在许多性能优异的体系中,都观察到了较高的锂-氢-氟的含量。氢含量较高的氟化锂,较之纯氟化锂,能让锂金属负极表现更佳。由此,向宇轩团队为氟化锂身上的悖论提供了一种全新的视角。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09498-7

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。