松山湖材料实验室研究员梁齐杰/邹超团队与合作者,首次利用二维TaS2手性超晶格,成功实现了对生物重要手性对的无标记、直接表面增强拉曼散射(SERS)指纹鉴别,为手性分析领域带来了新的曙光。相关成果近日发表于《纳米快报》(Nano Letters)。

在药物合成、临床诊断和生物制造等诸多领域,精准区分手性分子的左右旋体是一项关键且极具挑战性的任务。然而,传统光学方法灵敏度较低,难以满足实际应用需求;现有的SERS策略又往往需要外加手性选择剂,这在一定程度上限制了其应用的广泛性和便捷性。

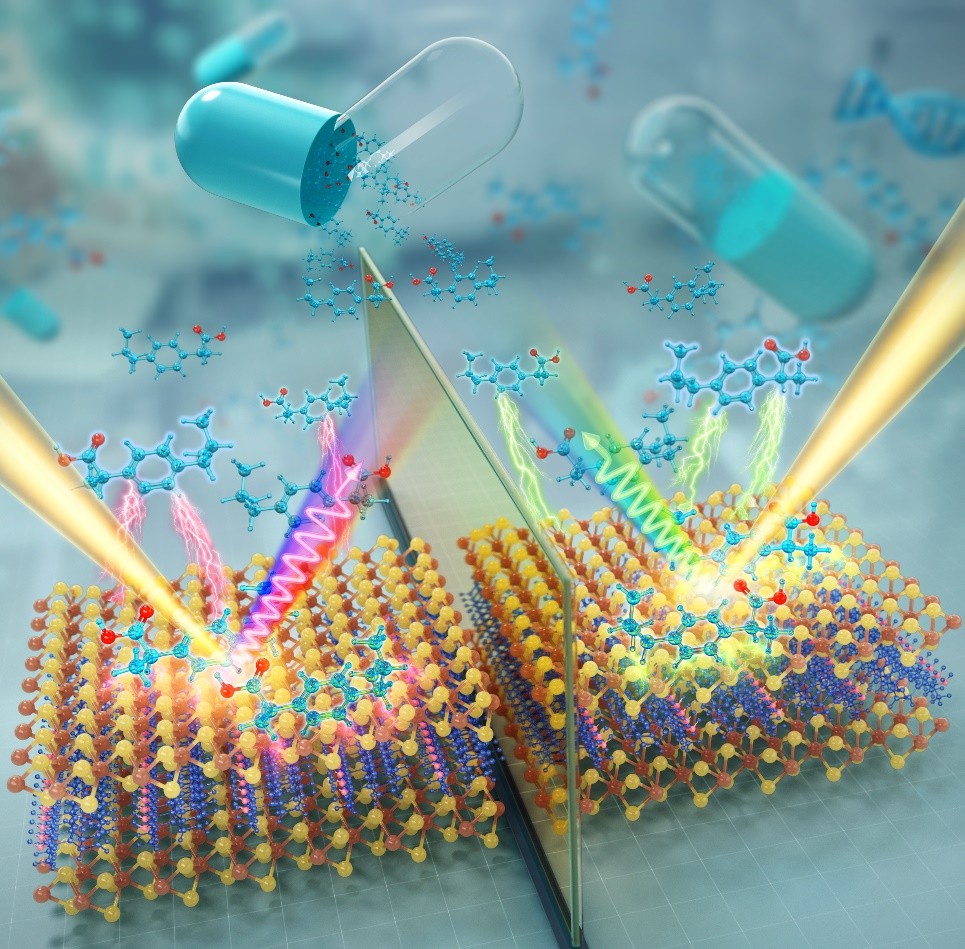

示意图:化学插层技术成功制备出二维TaS2手性超晶格材料,实现了对生物医药手性分子的直接、痕量、非侵入式对映体传感检测。研究团队供图

示意图:化学插层技术成功制备出二维TaS2手性超晶格材料,实现了对生物医药手性分子的直接、痕量、非侵入式对映体传感检测。研究团队供图

?

研究团队采用湿化学插层法这一创新手段,将手性α-甲基苄胺(S/R-MBA)精准插入TaS2层间。这一操作使得原本紧密排列的层间距从6.0 Å显著扩展至12.2 Å,进而形成了具有镜像圆二色响应的S/R-TaS2手性超晶格。这种独特的材料结构为后续实现高效的手性识别奠定了坚实基础。

该研究成果在性能方面表现卓越。在无需任何标记或增强剂的苛刻条件下,对于D-/L-葡萄糖的检测展现出了极高的灵敏度。其中,D-葡萄糖的检测限低至0.9 nM,L-葡萄糖的检测限更是达到0.8 nM,且线性相关系数R2>0.99。这一检测灵敏度超越了现有所有无标记方法,为手性分子的精准检测提供了更为可靠的技术支持。

为了验证该技术的实际应用价值,研究团队在真实唾液样本中对D-葡萄糖进行了定量检测。结果显示,在10-7-10-3nM的浓度范围内,该技术能够成功实现对D-葡萄糖的定量分析,且误差小于1%。更为惊人的是,将样本在室温空气中存放2个月后,检测信号几乎无衰减,这充分证明了该技术在实际临床应用中的稳定性和可靠性。

该研究不仅局限于D-/L-葡萄糖的检测,还展现出良好的通用性。同一策略可轻松拓展至D-/L-组氨酸等手性氨基酸的检测,检测限低至1.5 nM。这一特性为癌症早期标志物分析提供了全新的工具,有望在癌症早期诊断领域发挥重要作用。

该研究成果为无标记、超灵敏手性分析提供了普适二维平台,具有广阔的应用前景。未来,该技术有望集成至芯片式传感器,为药物质控、代谢监测和疾病早期诊断等领域提供更加便捷、高效的检测手段,推动相关行业的技术升级和发展。

相关论文信息:https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c03047

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。