从“10毫升血可查9种癌症”的技术突破,到近日国家癌症中心牵头发布《基于液体活检技术的多癌种联合筛查专家共识2025版》,作为肿瘤检测领域的“新星”,液体活检技术的规范化、标准化研究和应用,引发广泛关注。

与传统肿瘤检测方法相比,液体活检技术究竟有何优势?能否替代组织活检这一肿瘤诊断“金标准”,为肿瘤防治带来新突破?“滴血验癌”从临床试验走向成熟应用还有多远?带着这些问题,科技日报记者采访了多位医学专家。

更早一步捕捉癌症“蛛丝马迹”

“很多人对肿瘤检测存在误区,认为只有出现症状或影像学发现病灶才算是得了肿瘤,其实不然。”温州医科大学附属第一医院副院长、精准诊断中心主任谢聪颖告诉记者,肿瘤的形成是个长期过程,在细胞刚刚发生癌变但还未形成癌灶前,会在体液中产生一些游离的“小碎片”,液体活检技术就是通过捕捉这些“小碎片”的蛛丝马迹,更早一步揪出肿瘤这个“捣乱分子”。

温州医科大学附属第一医院科研人员正在分离癌症患者血清,监测肿瘤发展状态。受访单位供图

谢聪颖表示,医学影像学检查、血清肿瘤标志物检测、组织活检等传统的肿瘤诊断方法,都存在不同程度的局限性。组织活检是肿瘤诊断的“金标准”,但作为一种有创检查,存在着采集难、易对患者造成损伤、在癌症早期阶段难准确发现肿瘤、无法持续监测肿瘤进展等短板。此外,肿瘤具有异质性,原发灶和转移灶的基因变异信息并不相同,仅取某个部位的肿瘤组织,难以反映患者的整体情况。

陆军军医大学西南医院江北院区分子基因实验室检验员正在进行液体活检,图为分装核酸检测试剂步骤。科技日报记者王姗姗摄

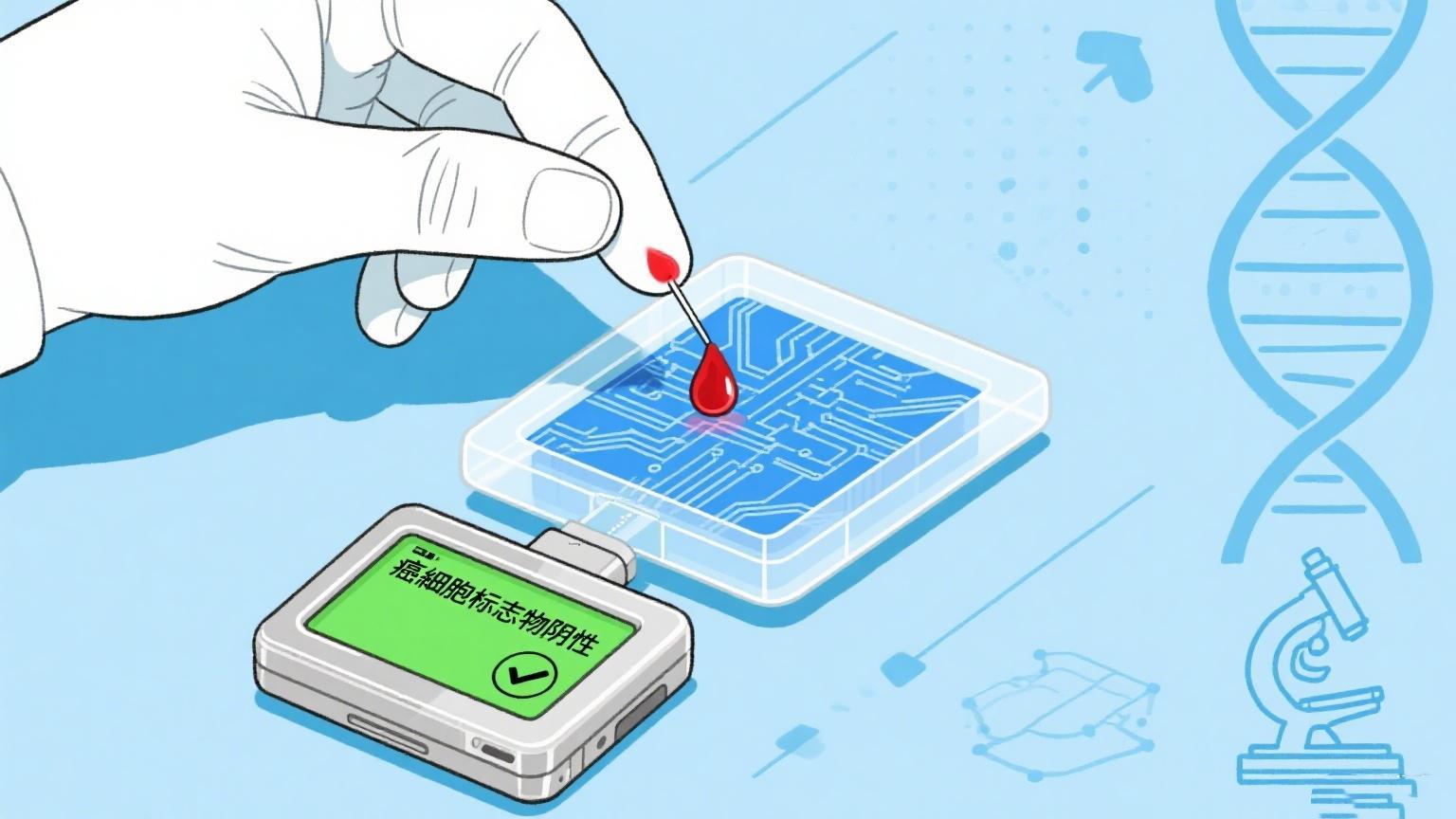

“在此背景下,液体活检技术‘顺势上位’。”陆军军医大学西南医院江北院区血液肿瘤科主任杨帅介绍道,液体活检是一种革命性的非侵入性检测技术,其核心是通过捕获或富集血液、唾液、尿液等体液中的肿瘤相关生物标志物,实现肿瘤的早期发现和动态监测。其中,基于血液样本的液体活检技术是当前的主流方式。

与传统肿瘤诊断方法相比,液体活检有哪些突出优势呢?

杨帅认为,与组织活检相比,液体活检具有无创性,仅需采集一管血液或其他体液,就能完成检测,避免了侵入性检查带来的痛苦和风险,操作过程也更简便易施。此外,由于液体活检技术能直接获得肿瘤基因组信息,能敏感识别早期肿瘤信号,更快诊断出临床无明确肿瘤病灶的癌症患者。他形象地比喻道,传统诊断方法只能看到局部“阵地”,而液体活检就像给身体做了一次全面“肿瘤侦察”。

谢聪颖补充道,在肿瘤组织样本不可及情况下,如患者无法承受组织活检带来的创伤,或肿瘤出现复发、转移等,也可通过多次重复抽血取样的液体活检方式,动态连续监测肿瘤进展,为后续个体化治疗策略提供即时、准确的科学依据。

临床试验成果丰硕

杨帅介绍,根据检测的标志物不同,液体活检可分为循环肿瘤细胞(CTC)检测、循环游离DNA(cfDNA)检测、循环肿瘤DNA(ctDNA)检测、外泌体检测、蛋白质标志物检测以及代谢组学分析及多组学联合分析等类型,灵敏度和特异性是评价液体活检成效常用的两个指标,前者指从尚无症状人群中正确筛查出患病人群的能力,后者指从初步筛查出的人群中正确识别无患病人群的能力,两者的数值越高,准确识别患癌人群的概率越大,检测效果越好。

陆军军医大学西南医院江北院区分子基因实验室检验员正在进行液体活检,图为高速离心分离血液样本步骤。科技日报记者王姗姗摄

cfDNA指外周血中存在的包括肿瘤细胞DNA信息的所有DNA片段。cfDNA的甲基化检测是目前研究范围最广、且已成功实现临床转化的技术,多应用于多癌种的早期检测。例如,美国团队研发的全球首款基于液体活检的多癌早检产品,能实现一次验血检测50多种癌种;我国研究团队将AI技术与cfDNA检测融合,从海量数据中“捞出”肿瘤特有信号,并进行组织溯源,实现取10毫升血便可筛查肺癌、肝癌、肠癌、胃癌等9种癌症。

ctDNA、外泌体是肿瘤细胞自身分泌或死亡时释放的物质,天然地携带了肿瘤DNA的突变和甲基化信息,且分布广泛,相对稳定,易于检测,因此也是液体活检普遍应用的肿瘤标志物。

北京大学人民医院肺癌中心副主任燕翔告诉记者,外泌体是细胞分泌的脂质双分子层膜包绕形成的囊状结构,大小只有纳米级别,但却富含RNA、DNA、蛋白质、代谢产物和脂质等活性分子。因此,选择外泌体作为标志物的液体活检技术,能多维度分析肿瘤特征。ctDNA能在血液中存在数周的ctDNA,以此为标志物的液体活检方法多应用于对肿瘤发展的实时监控。

据谢聪颖介绍,近年来,作为浙江省重点实验室,温州医科大学附属第一医院建设的“全省智慧+肿瘤生物标志物研究与转化重点实验室”,在提高液体检测的灵敏度和特异性以及为肿瘤患者提供个体化治疗等方面持续发力,有效推进液体活检技术研究。

成为肿瘤诊断“金标准”任重道远

液体活检技术具有诸多优势,是否意味着可以取代传统肿瘤诊断方法,成为该领域的“金标准”呢?对此,受访专家均给出了否定答案。

燕翔从液体活检技术发展角度分析,认为液体活检服务于临床还任重道远,不是组织活检的替代技术,而是重要的补充手段。她表示,液体活检实际应用的关键在于分离、纯化和检测监测过程中涉及的标志物,但体液中的信息源极其微量,易在分析过程中出现偏差,甚至出现假阴性结果,检测的灵敏度和特异性无法稳定保障。

此外,液体活检只能提供特定分子或生物标志物的信息,不能完全捕捉疾病的复杂性,且检测成本较高,造成了技术本身存在局限性,需要与影像学、内镜等传统方法联合使用,提升早期肿瘤的检出率。

“从宏观上看,液体活检技术还处于升级优化的阶段,临床有效性研究相对匮乏,缺乏足够的临床数据支撑其大规模应用,‘滴血验癌’的愿景还未真正落地。”谢聪颖表示,由于样本处理、标志物阈值、算法验证等缺乏统一的标准,不同平台的液体活检结果差异较大,生信分析方法不统一,也造成了检测水平参差不齐。

尽管液体活检技术还有待成熟,燕翔仍对其应用前景充满信心。她呼吁,政府、医院、企业、科研院所等主体形成合力,搭建高效经济的产学研平台,制定多癌种早期检测技术规范化、标准化建设的路径,针对性地破解技术存在的局限性,降低液体活检的成本,让液体活检更好地服务于临床。

陆军军医大学西南医院江北院区分子基因实验室检验员正在进行液体活检,图为操作电脑设置RT-PCR荧光检测程序步骤。科技日报记者 王姗姗 摄

杨帅也建议,应尽快整合多组学技术分析策略,将循环游离 DNA、RNA、蛋白质、代谢物等结合起来,建立适合中国人群的肿瘤标志物数据库;将人工智能技术应用于液体活检的数据分析及结果解读中,推进大规模随机对照试验,验证多癌种早期液体活检技术的临床效用,建立起液体活检领域的“新秩序”,实现真正意义上的癌症早期筛查和预防。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。