文丨《中国科学报》记者赵广立

李姝(化名)怎么也没想到,刚六十出头的父亲,有一天突然“不认识”自己了。

她的父亲罹患了阿尔茨海默病(AD),是最常见的“老年痴呆”之一。这是一种病程超长、几乎无法治愈的疾病。它不光会慢慢夺走患者几乎所有的记忆,还会让患者逐渐丧失语言、方向感和正常的情感,直至完全丧失生活自理能力。

一想到父亲会一点点从她生活中消失,李姝就心如刀绞。

“在中国,有超过1000万个家庭因阿尔茨海默病而改变。”在近日的一次访谈活动中,复旦大学附属华山医院(以下简称华山医院)神经内科教授郁金泰告诉《中国科学报》,尽管发病率呈上升趋势,但阿尔茨海默病其实是可防可控甚至可治的,“关键在于如何早期发现它”。

郁金泰(右)在病房查阅患者CT片 受访者供图(下同)

郁金泰(右)在病房查阅患者CT片 受访者供图(下同)

?

提前15年预知阿尔茨海默病患病风险

可能只需抽个血、化验一下

“80后”的郁金泰已经跟神经退行性疾病打了十几年的交道,近年来他带领团队接连在帕金森病、阿尔茨海默病等的防治领域取得突破。其中引人注目的一项成果是,他们仅通过一种血浆蛋白的检测,就能提前近15年预测阿尔茨海默病发病风险,准确性在90%以上。

当前对阿尔茨海默病的诊断常依赖于临床问诊、神经评估以及一系列检查排除其他原因,准确性低且一般确诊时往往已是中晚期。早期的检测依赖于影像学(PET-CT)、脑脊液检测等手段来显示病变。这类手段要么检测成本高,要么伤害性大,潜在人群的依从性很低。

从传统的视角看,将他们这项研究称之为“大海捞针”也不为过——他们的研究对象是超过5万名成年人的健康数据;其中1417例AD患者,随访时长超过14年;要分析的血浆蛋白数量多达1463种;最后得出的结果,是将与痴呆症最相关的蛋白数量缩小到个位数范围。他们还发现了一种名为“胶质纤维酸性蛋白”(GFAP)的血浆蛋白,在AD确诊前十多年就“发挥了作用”,可以作为早期预测老年痴呆的最佳生物标志物。

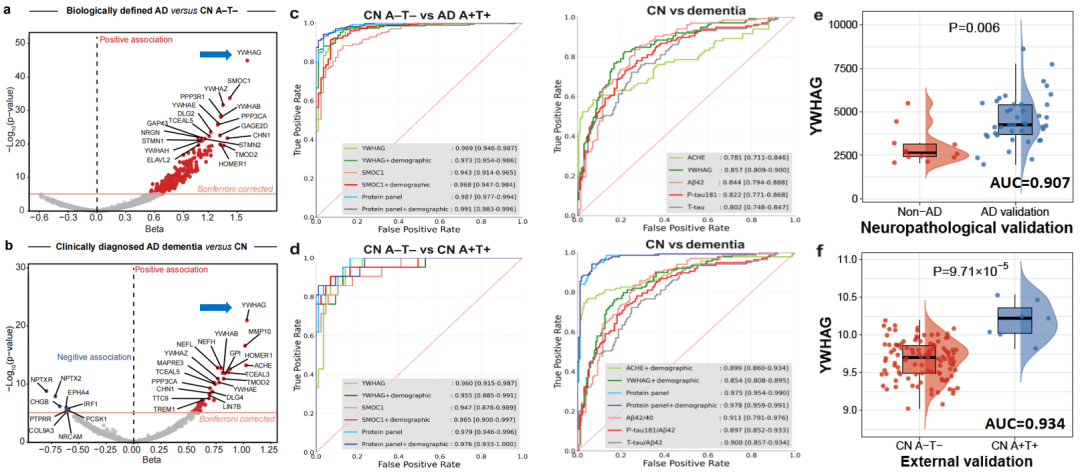

在后续研究中,他们又在脑脊液中新发现了多个新的生物标志物,以其预测生物学定义的AD发病风险的准确率高达98.7%以上。这项研究中,他们纳入了707名参与者,对6361种脑脊液蛋白组学数据进行了分析和建模,最终“揪”出了AD生物学诊断和临床诊断中最重要的生物标志物,并在临床上确认了新的生物标志物的有效性和可重复性。

脑脊液蛋白对阿尔茨海默病诊断的准确度及外部队列验证和尸检病理验证

脑脊液蛋白对阿尔茨海默病诊断的准确度及外部队列验证和尸检病理验证

?

最近,他们正在挖掘从血液中检测这些生物标志物的潜力。这意味着,未来可能只需抽个血、化验一下,就能提前预知阿尔茨海默病患病风险。

这不是科幻,而是最新发表在《自然-人类行为》《自然-衰老》等系列顶刊上、实打实的研究成果。如果硬说有什么“科幻”元素,那就是团队依靠“AI算力+临床数据”所建立的研究范式。

这正是当前科技领域最“时髦”研究范式——AI for Science(AI4S)。当前,人工智能(AI)正通过数据和算力驱动,深刻改变着科学研究范式。生命医学这个“数据密集型”领域,已经立于AI4S的潮头。

靠AI算力“兜底”

他们的临床研究开启“狂飙”模式

在位于上海浦东新区的复旦大学类脑智能科学与技术研究院,《中国科学报》记者见到了郁金泰的合作伙伴程炜。

郁金泰(前排左二)团队与复旦大学类脑智能科学与技术研究院教授冯建峰(前排左三,程炜导师)团队合影,前排右二为程炜。

郁金泰(前排左二)团队与复旦大学类脑智能科学与技术研究院教授冯建峰(前排左三,程炜导师)团队合影,前排右二为程炜。

?

在使用AI算力上,程炜是行家里手。自两年多前复旦大学与阿里云等联合打造的云上科研智算平台CFFF(Computing for the Future at Fudan)上线后,程炜更是如鱼得水。

“传统的临床研究手段是从‘假设驱动’出发再验证,非常依赖研究者的经验或直觉,甚至要凭运气‘押中’某个候选基因或蛋白受体,能处理的数据少、耗时长且效率低下。”程炜说,在有了AI算力做保障后,研究人员可以用“数据+算法”双轮驱动的模式去探索,“可以用更少的时间处理更多的数据”。

据了解,CFFF云上科研智算平台由“切问一号”和“近思一号”组成,是目前全国高校最大的异构智算平台。作为校级平台资源,CFFF集GPU算力、CPU算力、分级冷热存储、大数据处理平台等于一身,在阿里云大规模异构算力融合调度技术、分级存储技术、AI与大数据一体化技术支撑下,可支持千卡千亿参数大模型研发、万核高性能计算、大规模数据加工等作业。

其中,阿里云乌兰察布数据中心以公共云模式为全国科研机构的多个项目提供超千卡并行智能计算,支持千亿参数的大模型训练。千卡并行的有效算力达到行业领先的92%,可拓展性达到万卡,万卡并行有效算力也可达90%。

如果说郁金泰和程炜们是善用临床数据这些“食材”、用算法这本“菜谱”烹饪出一桌好菜的“大厨”,那么AI算力基础设施就是“锅和灶”。今年以来,阿里云将“云和AI协同发展”作为基础发展战略,实施以AI为中心的全栈AI基础设施能力升级。得益于此,CFFF平台的面貌也焕然一新。

郁金泰团队和程炜团队分工明确,郁金泰团队主要聚焦临床科学问题,负责数据收集和整理,指导团队制定与调整研究方案,并从临床的角度解读结果;程炜团队则专注于算法开发和模型训练,利用深度学习技术,构建并优化了多个数据解析模型。

近年来,两股力量珠联璧合,临床研究进入“狂飙”模式。

2024年,他们通过深入分析53026名个体血浆蛋白组数据,跨越10多年的中位随访期,建立了足够全面的血浆蛋白组图谱,筛查发现超过650种蛋白与至少50种疾病存在联系,超过1000种蛋白表现出性别和年龄的异质性。这项成果发表于《细胞》杂志,堪称团队数据挖掘的集大成之作。

在预防痴呆方面,他们联手浙江大学公共卫生学院袁长征团队给出了“怎么吃”的健康方案。在7月2日发表于《自然-人类行为》杂志的论文中,团队用机器学习方法对4个国际纵向队列的22万名参与者(其中有近3000新发痴呆/痴呆相关死亡病例)的膳食数据进行深度分析,首次提出包括绿色蔬菜、浆果、柑橘类水果、禽肉、蛋类、马铃薯、橄榄油等在内的8类核心食物构成的痴呆预防“MODERN膳食方案”,并通过进一步考察确定了该膳食方案对精神行为障碍的预防效果。

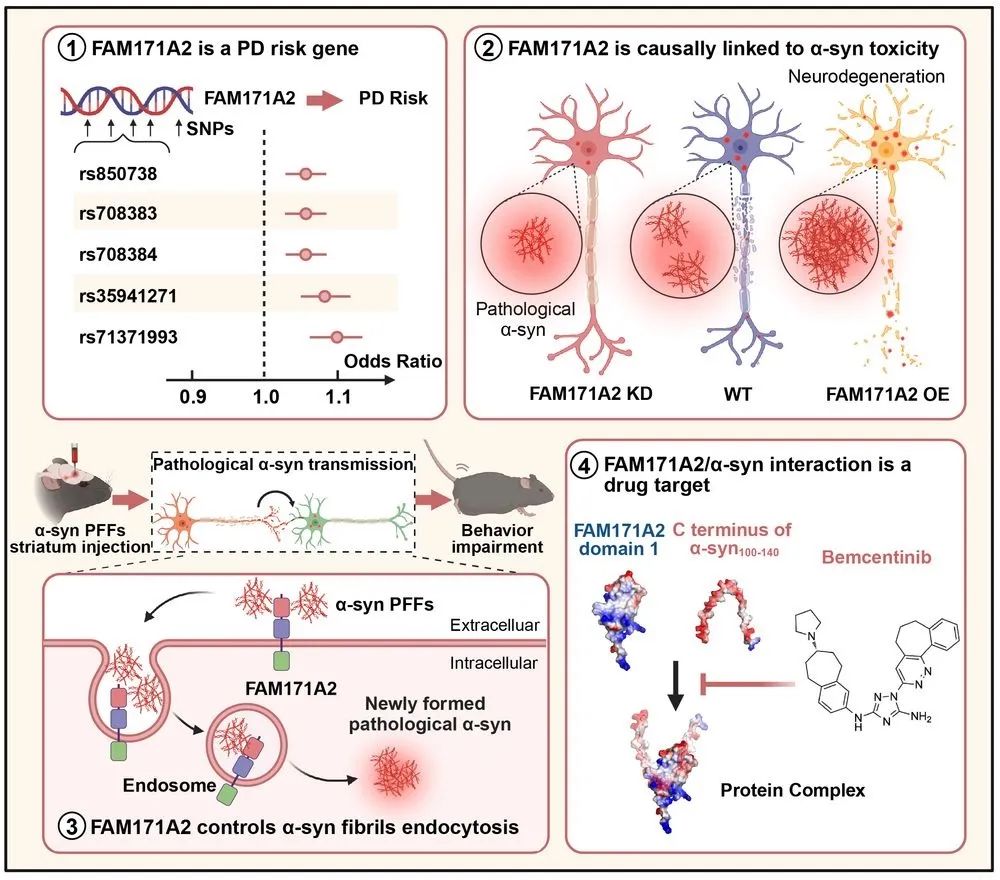

在“怎么治”的问题上,他们在前期发现的帕金森病潜在候选靶点基础上,与复旦大学脑科学转化研究院教授袁鹏团队、中国科学院上海有机化学研究所研究员刘聪团队合作,借助AI手段和大模型技术,首次发现了PD全新治疗靶点FAM171A2,并通过对蛋白质结构的预测,找到了潜在的小分子药物,有望在疾病早期对PD进行干预,延缓疾病进展。

治疗帕金森病靶点筛选研究路径

治疗帕金森病靶点筛选研究路径

?

程炜告诉记者,随着大模型的加速发展,现在的AI算力在支撑模型训练、推理以及数据挖掘分析等方面的表现越来越强,同时基于云平台的AI基础设施,能提供足够强大和有充分弹性的AI算力。在这样的算力支持下,他们的算法、模型能够很快跑通验证。

“比起以前,现在做临床大样本数据可以说是‘为所欲为’。”程炜说,这种科研范式一旦建立起来,许多临床科研问题都可以迁移应用。

AI4S不再笼统

它可以是一把钥匙、一味良药

医疗行业的进步,离不开天才科学家的灵光一现,更离不开无数践行者的日进一卒。“君子性非异也,善假于物也。”常常有人会问:我国建设了那么多超算、智算集群,到底都是谁在用?郁金泰等团队的工作,就是一个答案。

而现在,他们在使用这些“科学重器”时,用上了AI这个更厉害的工具。当云上的澎湃算力被用于守护每一个家庭的人间烟火,AI4S不再是一个笼统的概念,而是攻克阿尔茨海默病、帕金森病等顽疾的一味良药,是看得见、摸得着的希望。

采访中,记者看到身为“80后”的郁金泰已是头发花白,于是问他,科研节奏是不是太紧张了,为什么还要坚持去病房见病人或家属。

“我希望能在看着患者家属眼睛的时候告诉他们,这个病,不是没有任何办法的。”郁金泰说,有了“趁手”的科研范式,他希望尽快找到办法帮助患者,“起码能延缓病情或控制住,不再恶化”。

“以前的科研就像大海捞针、慢慢钓鱼,需要花费大量时间。”郁金泰表示,而现在人工智能技术就像一张大网,能够在海量数据中快速精准地发现关键指标和潜在治疗方案,极大地提升了研究能力和效率。因此,他希望通过这套科研范式,团队解决临床问题的效率再快一点,“最好算力不用排队”,设计好研究方案就把数据跑出来。

好消息是,前不久,阿里云AI基础设施已支撑CFFF平台全面升级,可提供文理医工各学科47个特色学科模型和4万余个科学数据集的开放使用。据统计,CFFF平台上线2年来,覆盖了生命科学、材料科学等多元领域,已推动百余项科研成果落地。

“AD、PD等神经退行性疾病看起来‘不要命’,甚至很多人还觉得是‘人上了岁数后老糊涂了’的正常现象,所以这个领域的临床研究需要加速、再加速。”郁金泰说。

郁金泰团队的“加速”也让李殊等患者家属看到了曙光。

“我们还是希望新的诊断技术和治疗技术快点突破呀!”他们在听到了相关进展后对记者说,“(看到)现在的人工智能会加快郁教授的研究进程,希望教授加速,我们也(愿意)配合。”

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。