在青藏高原,有一种名为包虫病的寄生虫病正悄然威胁着人与动物的健康。包虫病是世界卫生组织定义的21种被忽视热带病之一,由犬、狐等终末宿主传播给人类和牲畜。其中泡型包虫病也被称为“虫癌”,如未得到有效治疗,超过90%的患者会在诊断后10至15年内死亡。全球约86%的泡型包虫病新发病例集中于我国青藏高原,给当地带来了沉重的疾病负担和生命威胁。

近年来,随着旅游、贸易和文化交流的复苏,进出青藏高原的人员与物资流动日益频繁,许多游客甚至对包虫病闻所未闻,这为疾病的传播带来了新的、未知的风险。

近日,记者从华大生命科学研究院了解到,西南华大生命科学研究院、四川大学华西医院以及中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所(国家热带病研究中心)携手合作,在《细胞》子刊《寄生虫学趋势》上发表综述文章,系统梳理了后疫情时代青藏高原地区包虫病的流行特征、诊断预防技术及综合防控策略的进展,提出融合“全健康”的理念和现代科技手段,推动包虫病防控迈入精准化、智能化新阶段。

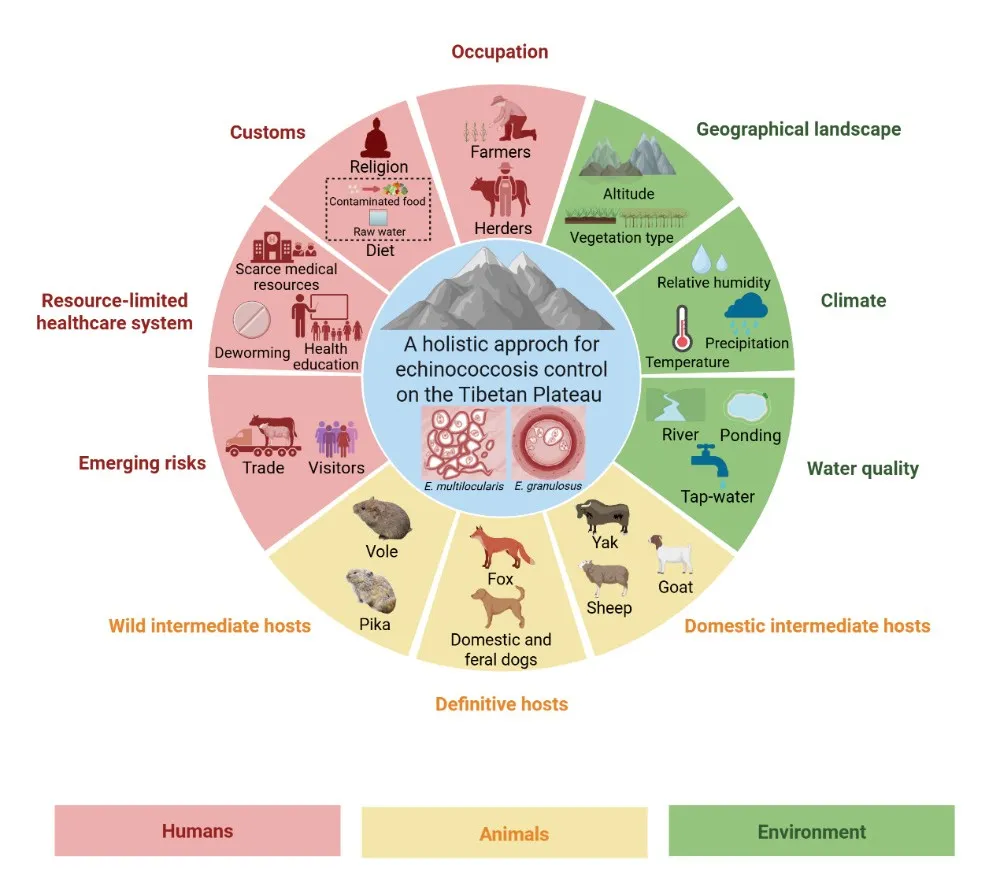

青藏高原包虫病综合防控策略。研究团队供图

青藏高原包虫病综合防控策略。研究团队供图

?

该文章总结了青藏高原的特殊自然地理生态环境、牧民的生活方式、文化习俗,以及外部因素如旅游和货物运输的快速增长,进一步增加了疾病传播的复杂性。人口流动和货物流通频繁,成为传播链中的新增风险因素。由此,文章特别强调了构建以“全健康”为理念的综合防控体系,即通过协调人类健康、动物健康与环境保护三个层面,形成多学科、多部门协同的工作格局。

在创新技术方面,文章提到了多项先进工具和策略。首先,在诊断领域,推广游离DNA技术和人工智能辅助的超声影像诊断技术,提高疾病早期发现能力,对于资源匮乏地区具有重要意义。其次,动物防控方面,推进犬类终宿主的疫苗研发以及发展物联网智能驱虫设备,如智能项圈,通过实时监测犬类健康和定期驱虫,有效切断包虫病传播链,减少人力成本。再次,环境监测则可依托环境DNA技术,实现非侵入式、动态化监测寄生虫分布情况,为精准防控提供数据支持。

研究团队建议,未来在科学研究方面应加强早期诊断技术、基因组学和传播动力学研究,揭示寄生虫的遗传多样性及传播机制。同时,需结合生态气候与社会经济因素,构建仿真模型,为科学地制定防控策略提供依据和指导。远程医疗与健康教育体系建设亦不可忽视,尤其在牧区等偏远地区,应大力推广便携式诊断工具,并完善流动人群的健康管理。

在具体防控举措方面,需强化卫生健康、农业牧业和环境保护等部门的协调联动,加快智能化监控设备和诊疗技术在牧区的普及应用。同时,应持续提升公众卫生意识,防范跨区域传播风险,推广动物疫苗,并建立环境风险监测体系,形成多部门协同的防控合力。依托“全健康”理念,开展科技创新与系统治理,青藏高原包虫病防控有望从传统的防控模式转向更加主动的精准防控,为牧民群众带来更多健康保障。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.pt.2025.07.001

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。