|

|

|

|

|

解释核心机理仅需6个字!95后同济博士一作发表重要突破 |

|

|

文|《中国科学报》见习记者 杜珊妮

凌晨,校园早已被夜色吞没,而实验楼依旧灯火通明。连续拍摄了一整天的电镜图,王腾锐早已身心俱疲,但面对屡屡失败的实验结果,他依旧不肯放弃,又一次将希望“押注”在新制备的样品上。

然而,屏幕上逐渐清晰的图像,却再度击碎了他的希冀——灰白交错间,一道裂纹赫然浮现。更讽刺的是,这道裂纹并非随意游走的曲线,而是工整地勾勒出一个端正的“人”字,仿佛有意嘲弄他不知疲倦的执着。他盯着裂纹愣了许久,随即苦笑一声,喃喃自语道:“唉,又是被实验教做人的一天!”

“人”字形裂纹的电镜图

“人”字形裂纹的电镜图

?

每当回想起深夜被亲手烧制的样品“点名教做人”的那一刻,王腾锐仍会忍不住笑出声。因为那一笔一画间镌刻的,不仅是失败的荒诞回应,更是科研之路上最真实、最有趣的成长印记。

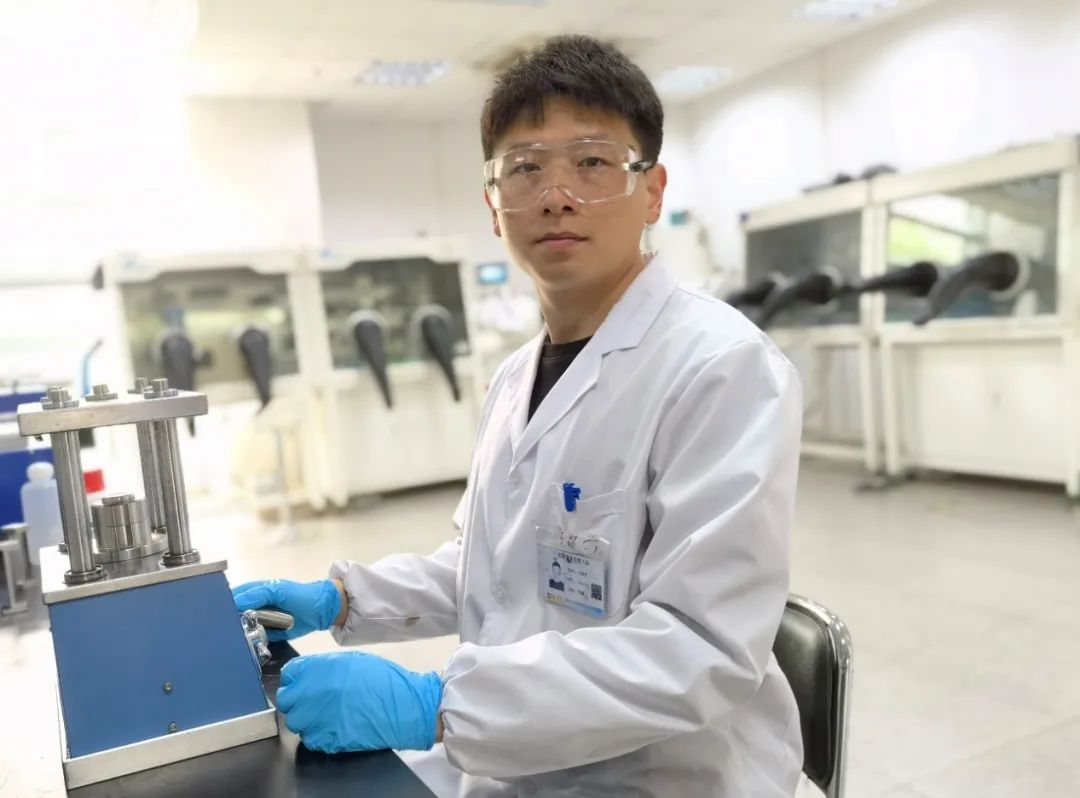

近日,同济大学材料科学与工程学院2020级博士生王腾锐以第一作者的身份发表了个人首篇Science论文。他所在的研究团队首次揭示了固态锂电池金属锂负极疲劳失效的新机制,提出了通过增加疲劳强度来改善固态锂电池循环稳定性的新策略,对实现下一代长寿命固态锂电池具有重要的指导意义。同济大学材料科学与工程学院教授罗巍和华中科技大学教授黄云辉为论文的共同通讯作者。

美国能源部SLAC国家加速器实验室杰出科学家、SLAC-斯坦福电池中心执行主任Jagjit Nanda和美国橡树岭国家实验室高级研究员Sergiy Kalnaus在同期Science期刊上,对这篇论文进行了专题评述,认为“这一成果提供了固态电池电化学和机械疲劳之间的重要联系”。

王腾锐

王腾锐

?

《科学》论文

《科学》论文

?

带着怀疑的态度做科研

王腾锐是山东济南人,2013年考入同济大学,一路从本科读到博士毕业。这项研究的起点,要追溯至他博士生涯早期的一次意外发现。

2021年,他正为一篇即将发表于《能源与环境科学》(Energy & Environmental Science)的论文补充锂金属负极材料的动力学实验数据,以回应审稿意见。

根据动力学理论,锂离子在固态电池界面的扩散速度越快,电极的稳定性和循环性能应该越好——这是业内广泛接受的共识。但在处理扩散系数的数据时,王腾锐却意外地发现了一个反常现象:性能最稳定的锂-氟化铝复合负极的样品,恰恰是扩散速度最慢的。

“一开始我以为是实验数据出错了。”他回忆说,“但反复检查实验过程、拟合方法,甚至更换样品重新实验后,结果却始终一致。”

面对这个“不合理”的实验结果,王腾锐第一次对既有理论的框架产生了动摇:一直以来,我们对“动力学越快越好”的理解是否存在某种盲区?是不是除了动力学机制外,还存在其他的失效机制?

“这种感觉就像走在一条熟悉的老路上,忽然被一块石头绊了一下——虽然不大,却足以让我停下来,重新审视整条路径。”自此,一颗怀疑的种子在他的心中种下。

近年来,随着新能源汽车的蓬勃发展,人们对动力电池的能量密度和安全性提出了更高的要求,锂电池固态化被认为是提升这两项性能的革命性解决方案。但在固态锂电池的运行过程中,因锂枝晶生长引发的电池失效问题一直难以解决,严重阻碍了其实际应用。而王腾锐的发现,正触及这一核心难题。

固态电池的失效常归因于界面衰退。此前的理论普遍认为,锂金属动力学差且锂扩散速度较慢,是导致界面失效的主要原因。但在这项研究中,研究团队首次揭示了锂金属疲劳现象,并提出了锂金属疲劳失效机制。

“疲劳是锂金属固有的特性,就像不锈钢以及其他金属一样,其在固态锂电池中也遵循经典的疲劳定律。锂金属疲劳正是造成固态电池衰退和枝晶生长的‘元凶’之一。”王腾锐解释说。

从桥梁到飞机,再到反复弯折的易拉罐拉环,材料在经历大量小幅度循环载荷后,都会出现裂纹、断裂,这是典型的疲劳失效。无论是在金属材料领域还是日常生活中,“疲劳”都不是陌生词,但此前从未有人将这一基础的力学概念与电池失效联系起来。科研中,往往存在思维惯性,而对“不寻常”的敏锐感知,正是王腾锐揭示锂金属疲劳失效机制的起点。

“要带着怀疑的态度去做研究。”王腾锐告诉《中国科学报》,“我尊重前人的贡献,他们提出的理论在过去推动了电池领域的发展。但这并不意味着我们要完全接受这些理论,认为它们是完美无缺的。”

在他看来,真正推动科研进步的,正是对“理所当然”之处保持怀疑的勇气——当实验数据与理论预期持续矛盾时,他选择相信客观的数据结果,拒绝被先入为主的认知所左右。

关关难过关关过

“锂金属会疲劳。”在介绍这项Science研究时,王腾锐仅用6个字,道出了其核心机理。但从初现端倪到最终验证新机理的存在,他走过了一段漫长而曲折的探索之路。

固态电池固固界面表征是横亘在王腾锐和团队面前的第一座大山。

起初,他尝试用传统的非原位电镜进行表征。但是,由于固固界面的截面对空气极为敏感,电池一旦被拆解观察,就无法再循环使用,所以每次实验只能捕捉到一个静态的状态,前后之间不连续。

为揭示动态演化过程,王腾锐制备了大量样品,但批次间的微小差异让数据始终无法完美衔接。在最初的两年时间里,研究进展缓慢得令人心焦。

为突破瓶颈,团队最终决定另辟蹊径——根据实验需求自主改造原位电镜设备,设计了一个可同步实现实时充放电观察和界面成像的专用样品台。

然而,初运行时,设备系统看似整装待发,实则处处“闹脾气”——导线接触不良、信号漂移、成像模糊等问题层出不穷,调试工作一度异常艰难。此外,样品制备和转移同样充满挑战。

“实验一天失败个七八次是常有的。我们使用固态电解质圆片进行研究,每次实验都要把它掰开观察,前后大概掰了上百个圆片。”回忆这段经历时,王腾锐语气轻松得像是在谈论掰饼干。但轻描淡写的背后,是无数次从清晨坚持到深夜的煎熬与徒劳,是被“人”字形裂纹无声嘲讽的心酸与不甘。

从搭建设备、调试完善到密集实验,在历经180多个日夜后,那些被掰碎的陶瓷圆片,最终铺就了通往真相的道路——王腾锐终于在原位电镜下“看清楚”了锂金属负极在实际工作状态下的演化过程。

然而,还没等他松一口气,新的难题接踵而至。

根据动力学理论的推断,孔隙的生成往往与高电流密度、高沉积速度相关。但令团队震惊的是,在电流密度极低且容量非常小的实验条件下,他们清晰地观察到了锂金属缺陷的持续积聚和沉积区域内孔隙的形成。

面对这个与预期完全相悖的观测结果,王腾锐陷入了漫长的思考困境。他开始频繁失眠,常常在凌晨两三点时思绪翻涌。

这场困顿和思索交织的拉锯战,持续了3个多月。直到一个深夜,在又一次辗转反侧中,一个念头骤然闪现在王腾锐的脑海中:“如果锂金属在电池的充放电过程中承受了循环往复的应力,它是否也会像其他金属一样发生疲劳?”这个灵感如同一道光,刺破了长久的迷雾,让所有数据突然有了合理的解释。

2023年8月2日,对王腾锐而言,是一个难忘的日子。那天深夜,他和团队首次通过实验验证了疲劳机理的猜想。

当他走出同济大学嘉定校区的实验楼时,校园寂静无人。抬头望去,一轮皎洁的明月正高悬夜空,清澈冷冽,却分外亲切。幸福感如潮水般涌上心头,王腾锐按下快门,拍下这一幕,并在朋友圈写下:“当时明月在,曾照彩云归。”这句出自宋代词人晏几道的诗词,本是对过去的追忆与怅惘,但在此刻却被赋予了新的含义。

当晚的同济大学嘉定校区夜景

当晚的同济大学嘉定校区夜景

?

“科研的快乐正是在亲手揭开未知的瞬间,被点亮的那份确定和自豪。这轮明月见证过无数的科学发现,如今也照见了我们的努力。”王腾锐告诉《中国科学报》。

在他看来,科研大多数时候是枯燥的,但那一晚,是少有的浪漫时刻。他始终相信,那个决定性的灵感不是凭空降临的,而是从无数看似徒劳的日夜中孕育出来的。

“做科研,我始终坚信,一切努力都不会白费。失败的尝试不是浪费,要么加深我对问题的理解,要么锤炼我的心性,是成长过程中不可或缺的一部分。关关难过,但每一关都过去了。坚持下去,答案也许就藏在下一次实验里。”他说。

传承的科研热爱

王腾锐科研生涯的起点,始于一次看似平常却意义非凡的谈话。

本科最后一年,正值选择研究生导师的关键阶段,王腾锐对于留校读研犹豫不决。他鼓起勇气敲开了同济大学车用新能源研究院创始人之一黄云辉的办公室。对于这个素未谋面的年轻人,黄云辉没有丝毫迟疑,抽出一个下午的时间,与他促膝长谈。

“黄老师没有直接给我一个‘标准答案’,而是以自己的科研经历为例,帮我梳理学术道路的可能性。”这场推心置腹的长谈,让王腾锐第一次意识到在研究生阶段,真正重要的是平台资源、导师的培养理念以及团队氛围。不久后,他就加入了黄云辉的团队,并在他推荐下,结识了其科研生涯中最重要的导师之一——刚从美国马里兰大学完成博士后研究,回到同济任教的罗巍。

王腾锐(左五)与博士答辩评委的合照,左一为罗巍,右四为黄云辉

王腾锐(左五)与博士答辩评委的合照,左一为罗巍,右四为黄云辉

?

“初见罗老师时,他没有一点架子,和黄老师一样平和又亲切。当时,我就有一种强烈的直觉:这是一个可以信任、可以同行的人。”这份信任,对王腾锐来说尤为重要。他坦言,自己并不属于“高产型”科研选手。“我出成果的速度很慢,甚至几年才有一篇像样的文章。”但罗巍从未催促他,也一直鼓励他相信自己的能力。

有一次,他向导师汇报了一个看起来“前后矛盾”的实验现象,内心已经做好了被否定的准备。但没想到罗巍只是沉吟片刻,说:“这听起来不合理,但正因为不合理,才可能是新的东西。不要轻易放弃,可以再仔细想想,我们下次继续讨论。”正是这种包容和鼓励,给予了王腾锐莫大的信心,让他敢于坚持和探索,最终提出了新的机理。

在罗巍课题组,王腾锐体验到了真正的学术自由:没有“打卡式”的科研节奏,取而代之的是由内在探索欲驱动的自主研究。即使只是一个“很小”的想法,只要愿意分享,导师都会认真倾听,都能在课题组获得真诚的回应——茶水间的即兴讨论、深夜微信的学术交流,都见证着思想碰撞的火花。

这种开放包容的科研文化背后,维系着一条跨越三代学人的精神血脉。它的源头可以追溯到诺贝尔化学奖得主、被誉为“国际锂电池之父”的John B. Goodenough。

“我们团队的负责人黄云辉老师是Goodenough老先生的学生,罗老师是黄老师在2008年回国后培养的首批博士生。我则是罗老师回国后带的第一批研究生,是听着黄老师讲老先生的故事‘长大’的一代科研人。”王腾锐告知《中国科学报》。

在有关Goodenough的故事中,令他印象最深的是,老先生在54岁才转向锂电池研究,97岁斩获诺贝尔奖,90多岁仍每天坚持在实验室工作,思维敏锐、激情不减。“他让我认识到,诺奖精神并不只是一种荣耀的象征,更是一种坚持探索、敢于质疑、甘于寂寞的科研态度。”

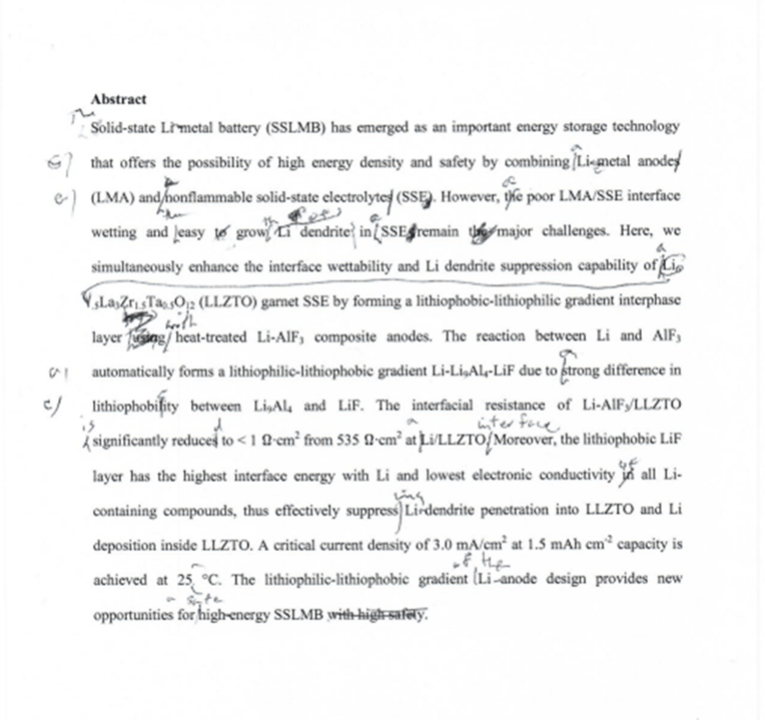

尽管未曾与老先生当面交流,但那篇意外触发他思考疲劳机理的论文,曾有幸得到Goodenough的批改。

“那时,老先生已经97岁高龄,却仍然坚持把论文一页页打印出来,逐字逐句地在纸上手改。当我们收到他的手稿时,上面密密麻麻地写满了批注,每一笔都工整、认真,字迹虽然已有些颤抖,但字里行间的学术敬畏感和责任感,令我动容。”他说,“这一幕,不仅是一位大师对科学的尊重,于我而言,也是一种无声的传承。”

Goodenough批改的论文手稿

Goodenough批改的论文手稿

?

如今,博士毕业后的王腾锐加入了美国马里兰大学化学和生物分子工程系教授王春生课题组,开启了博士后的新征程。当被问及选择这里的原因时,他表示:“王老师是电池领域顶尖的科学家,他的许多开创性工作推动了领域的发展。同时王老师对学生非常好,因材施教。有幸加入王老师课题组,有助于我在固态电池研究方向上进一步深耕,并全面拓展学术视野与研究能力。”

相关论文链接:

https://doi.org/10.1126/science.adq6807

*文中图片均由受访者提供

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。