|

|

|

|

|

同济大学科研团队提出再生与原生混凝土结构构件统一设计理论 Engineering |

|

|

论文标题:Fundamental Issues Towards Unified Design Theory of Recycled and Natural Aggregate Concrete Components

期刊:Engineering

DOI:https://doi.org/10.1016/j.eng.2023.03.017

微信链接:点击此处阅读微信文章

同济大学肖建庄教授团队在再生与原生混凝土结构构件统一设计理论研究方面取得重要进展。该研究剖析了两者统一设计的必要性,并从强度取值、受压本构关系以及结构构件设计方法等方面进行了深入论证,丰富和发展了混凝土结构基本理论,相关成果以“Fundamental Issues Towards Unified Design Theory of Recycled and Natural Aggregate Concrete Components”(再生与原生混凝土结构构件统一设计理论的基础问题)为题发表于中国工程院院刊《Engineering》。

随着建筑行业的快速发展,天然骨料供应难以满足需求,建筑垃圾的处理也成为难题。再生混凝土作为一种低碳混凝土,通过对废弃混凝土的再利用,可减少环境污染、节省建设成本。然而,由于再生骨料的特性,再生混凝土结构的设计面临挑战。

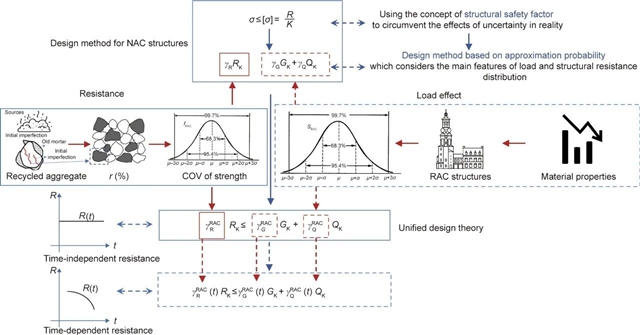

研究发现,再生混凝土的强度变异系数总体上高于原生混凝土,其抗压强度及抗拉强度代表值的定义和取值方法与原生混凝土一致,但强度离散性高,需修正材料分项系数。在本构关系方面,原生与再生混凝土的单轴受压本构关系具有统一数学表达形式,但再生混凝土弹性模量降低、脆性增加。

肖建庄教授团队基于可靠度分析,确定了再生混凝土的材料分项系数、梁的最小配筋率和配箍率以及承载力设计公式。通过提出再生混凝土构件可靠度调整系数,实现了原生与再生混凝土构件承载力设计公式的统一。这一成果为再生混凝土的计算机辅助设计提供了理论基础,有助于推动再生混凝土在建筑行业的广泛应用。

对于混凝土结构的耐久性问题,研究考虑了时变强度、碳化性能、钢筋锈胀等因素对原生与再生混凝土结构时变承载力的影响。承载力均值随服役时间降低,变异系数逐渐增加,导致时变可靠指标降低。当前设计方法基于时不变理论,未来将原生与再生混凝土统一到基于时变可靠度的结构设计方法上,可提高设计水平和完善设计理论。

图. 再生与原生混凝土结构统一设计理论思路?

再生混凝土结构构件统一设计理论的发展,不仅具有工程应用意义,还能补充和扩展原生混凝土结构的设计理论。未来,团队将继续深入研究再生混凝土长期性能、服役性能监测及碳排放性能,进一步完善统一设计方法。

该研究得到了国家杰出青年科学基金及国家自然科学基金的支持,相关成果有望为建筑行业的可持续发展提供有力支撑,推动再生混凝土技术在基础设施建设中的广泛应用。

文章信息:

Jianzhuang Xiao, Kaijian Zhang, Tao Ding, Qingtian Zhang, Xuwen Xiao. Fundamental Issues Towards Unified Design Theory of Recycled and Natural Aggregate Concrete Components. Engineering, 2023, 29(10): 188–197. https://doi.org/10.1016/j.eng.2023.03.017

Open access

开放获取全文

https://www.engineering.org.cn/engi/EN/10.1016/j.eng.2023.03.017

推荐阅读

Engineering 2024年度最美封面评选开始啦!

何满潮院士团队:以跨断层测量国际对比研究计划,贡献中国方案助力全球地震预测

市政污水磷回收新突破:助力磷酸铁锂电池发展

清华大学团队展望 6G 通信创新方向:从系统视角推动技术变革

清华大学研究团队:堆石混凝土坝概述及下一代混凝土坝施工技术展望

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。