?

胡敦欣(1936年—)

山东即墨人,物理海洋学家。1961年于山东大学/山东海洋学院大学毕业。1966年于中国科学院海洋研究所研究生毕业。曾任中国科学院海洋研究所副所长、学术委员会主任。2001年当选为中国科学院院士。

1989年发起成立全球海洋通量联合研究(JGOFS)中国委员会、陆海相互作用(LOICZ)中国委员会,并任科学指导委员会主席;曾在国际地圈生物圈计划科学委员会(IGBP)等10余个国际学术组织任职。2010年领衔发起 “西北太平洋海洋环流与气候试验(NPOCE)”国际合作计划,任科学委员会主席。

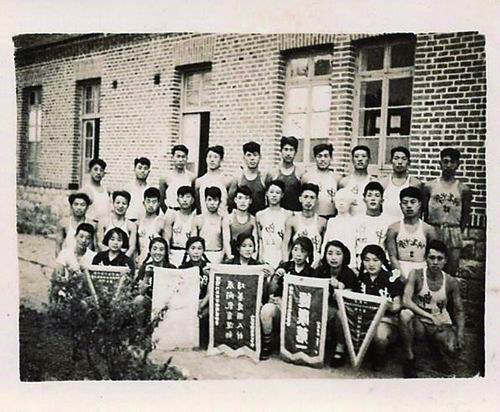

上世纪50年代,胡敦欣(二排右四)参加即墨中学运动会合影。

上世纪50年代,胡敦欣(二排右四)参加即墨中学运动会合影。

?

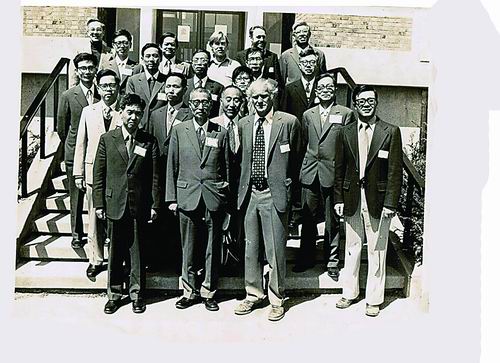

1979年,胡敦欣(后排左二)参加中国首个海洋科学代表团访问美国。

1979年,胡敦欣(后排左二)参加中国首个海洋科学代表团访问美国。

?

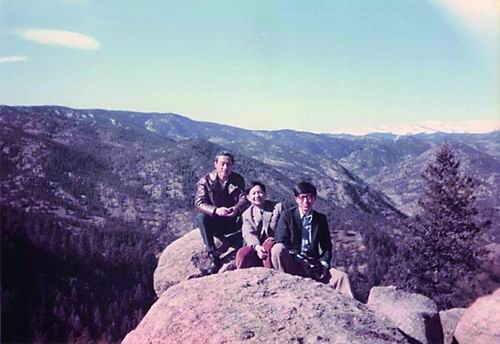

1982年,胡敦欣(右一)在美国与孙鸿烈(左一)、符淙斌探讨中美西太平洋合作事宜。

1982年,胡敦欣(右一)在美国与孙鸿烈(左一)、符淙斌探讨中美西太平洋合作事宜。

?

2009年6月,胡敦欣(左五)等访问日本海洋研究开发机构商讨西太平洋调查事宜。

2009年6月,胡敦欣(左五)等访问日本海洋研究开发机构商讨西太平洋调查事宜。

?

2010年5月,胡敦欣(前排左八)参加“西北太平洋海洋环流与气候试验”启动大会留影。

2010年5月,胡敦欣(前排左八)参加“西北太平洋海洋环流与气候试验”启动大会留影。

?

多年后,胡敦欣依然记得上世纪60年代在山东青岛莱阳路25号二楼研究生办公楼学习的情景,“导师毛汉礼教授对研究生要求极为严格。他强调做科研就像小和尚打坐念经一样,首先要坐得住”。

在后来的学习、科研生涯中,胡敦欣将沉心坐下来学习、做科研比喻为科学上的“意守丹田”,这一守,就是60多年。他常常教导学生:“坐到椅子上就一定要耐下心来,耐得住寂寞,全神贯注地工作。你研究一个问题时间长了,总有不想工作的时候,这时一定要耐得下心,水到渠成,一定会有成果。”

1少年壮志品学兼优

1936年10月,胡敦欣出生在青岛即墨石坑村(现石泉村)一个农民家庭,父亲曾做过生意,一家人生活较为殷实。因同辈已有四个女孩,这个男孩的呱呱坠地,让全家人欣喜不已,祖父胡显琛给他取名“胡敦鑫”。

童年时期,胡敦鑫在祖父身边度过,老人喜爱戏剧,把岳飞精忠报国、桃园三结义等故事讲给他听。入读家族私塾后,车胤“囊萤夜读”、孙敬“头悬梁”、苏秦“锥刺股”的典故,成为胡敦鑫在农村漫漫长夜里的睡前故事,而寒门学子通过读书可以做出一番事业的志向也种在了他的思想深处。

1948年,石坑村成立了官庄完小,胡敦鑫和同村同龄学生告别私塾,就读五年级。在这里,他遇到了“快乐教育”的倡导者江志清老师,“快乐+学习”的教学方式引领着少年的胡敦鑫。在江老师的建议下,胡敦鑫以“欣欣向荣”的“欣”作为自己的名字,从此改名为胡敦欣。两年后,胡敦欣进入了全县最好的中学——私立信义中学学习。

在解放战争和抗美援朝战争的峥嵘岁月里,胡敦欣度过了少年时代,和当时许多农家孩子一样,他逐渐对共产党和解放军产生好感。高中时代,胡敦欣是班上的文体积极分子,利用假期组织排演过展现农民丰收后慰问解放军的歌舞剧《双送粮》,还报名学校运动会的短跑项目。也在这时,他遇到了教物理学的班主任蔡孟僴,蔡老师的启发使得胡敦欣对物理学产生了浓厚的兴趣。在学业上,他和同班成绩最好的两个同学王语章、岑世喜经常一起讨论问题,他们自称“三剑客”。胡敦欣课余时间经常阅读科普读物《十万个为什么》,十分喜爱探索生活中司空见惯的物理现象。他的物理学得非常出色,尤其是力学。比如物体上抛、平抛、下抛时的轨迹是什么,到什么时候物体的速度是多少,基本上没有他做不出来的题目。

1956年,国家发出“向科学进军”的号召,这在社会上产生了很大影响,此时的胡敦欣也到了高考前的冲刺阶段,谁料命运出现了拐点。山东大学海洋系两名招生老师来到即墨中学,希望挑选一些品学兼优的学生报考。

彼时,山东大学海洋系属保密专业,与国防军事有密切关系。对着高三150余人的成绩单,他们挑选出成绩最好的20人,3年来一直是三好学生的胡敦欣就在名单里。胡敦欣想到了国家对年轻人的号召,本着“国家需要就是我的志愿”,他把清华大学动力类改为第二志愿。从那时起,胡敦欣决心投身海洋事业。后来,胡敦欣以优异的成绩考入山东大学海洋系,来到与他的生长地仅有百里之遥的海滨之城青岛,第一次与大海相遇。

2实习考验结缘大海

开学第一课,是山东大学海洋系教授赫崇本的“普通海洋学”,他将大海的深沉、雄厚、神秘讲解得生动有趣,激起了胡敦欣强烈的好奇心。山东大学海洋系主要研究物理海洋,以海流、波浪、潮汐为主,因此大学前两年主要学习基础数学和物理。郭大均的数学课、于良的物理课、景振华的海流课,老师们清晰的概念、严密的逻辑给胡敦欣留下了深刻印象。

在胡敦欣看来,要成为大科学家,学习是每天必须坚持的最重要的事。每天上完课,胡敦欣就到学校的大众礼堂自修室自学,一直到晚上11点多才回宿舍。很快,他的学习成绩就冲到了年级前几名,申请到每月12块钱的助学基金,这在当时是一笔可观的收入。

很快,大海就对胡敦欣进行了一次考验。开学后不久,班级全体学生乘坐中国科学院海洋生物研究所(海洋研究所的前身)的小艇“海鸥”号到胶州湾“实习”。大家也是第一次感受真实的海洋。

同学们心潮澎湃、热情高涨,有人还哼起了歌,而随着“海鸥”号到达胶州湾口,浪高流急拍得小艇剧烈摇晃,海水也不时涌上甲板。此时,很多人开始晕船,谈笑与歌声戛然而止。胡敦欣的胃中也开始翻江倒海,一股股酸水涌上喉咙,他紧紧抓住栏杆,想起赫崇本在课堂上说的一句话:“你克服了晕船你将获得自由,然后你就可以前进!”最终,胡敦欣还是没能战胜晕船的不适,将食物全吐了出来。

回到学校后,班上有不少同学产生了畏难情绪,开始“闹转业”,想从海洋专业转到不需出海的专业。胡敦欣却觉得海洋是一项事业,干事业哪有不遇到困难的?“当时我有个信念,就是一定得克服晕船,继续学海洋专业。”胡敦欣回忆道。

1958至1960年,我国先后在渤海、黄海、东海和南海开展了新中国成立以来规模最大的全国海洋综合调查。在当时海洋科技力量还非常薄弱的情况下,山东大学、厦门大学等高校召集了相关专业高年级学生约200人参加调查。调查之初,胡敦欣加入以沈家门渔港为基地的东海调查队,参加浙江沿海调查;后来从广东石榴港抵达湛江,加入以湛江为基地的南海调查队,任南海海流组副组长。虽然他晕船呕吐,但仍每天坚持工作到夜里12点。特别是在越南同志来调查队学习海洋考察方法期间,他认真教学,与其建立了良好的关系。

1959年,在新中国成立十周年之际,他9月初被选派到天津塘沽向海洋组办公室汇报,带着南海海流组在广东潮汕和清澜港外海两次发现较强上升流的调查成果,向祖国十年国庆献礼。

后来,胡敦欣回忆:“全国海洋调查使我学到了许多书本上学不到的东西,调查时看到的那些海洋现象深深吸引了我,我对它们产生了浓厚的兴趣。应该说,全国海洋调查是我真正认识海洋的开始,也是我投身海洋学研究的起点。”

3立志科研拜师大家

1961年,胡敦欣大学毕业之前,家里人希望他尽快工作,但胡敦欣有自己的想法。经过全国海洋调查的检验,他认识到,自己的水平与国家需要还差很远,研究生学习是必经之路,也是成为“国家急需海洋科学人才”的有效途径。

同年,胡敦欣考入中国科学院海洋研究所(以下简称海洋所),成为毛汉礼教授的首届研究生。5年研究生学习对胡敦欣的科研生涯而言非常关键,这是他一生中学习效率最高、效果最好的时期,培养起很强的自学能力,练就了坐下来就能集中精力于业务的能力。胡敦欣和同门师兄弟每天上午、下午和晚上分别要学习4个小时,这使他的专业知识突飞猛进,俄文、英文也名列前茅。1966年,他即将研究生毕业时,时代的洪流让胡敦欣在震惊之余深感无力。他只能在夜晚坚持学习,为防止漏出光亮被人发觉,他常年用厚厚的窗帘挡住窗户。

除了偷偷学习专业知识,胡敦欣还不忘导师的教导,坚持学习英语,即便在1968年下放至天津津南区从事农业劳动期间也不放弃。他对妻子徐贤义说:“我不相信知识没有用。”让胡敦欣欣慰的是,虽然海洋所受到冲击,但一些研究工作依然继续进行。

1973年开始,海洋所物理室开展了数年“浙江沿岸上升流研究”,胡敦欣是课题负责人之一。他十分重视这项工作,带领课题组成员查资料、搞攻关,夏练三伏、冬练三九,多次开展实地考察和研究,不仅发现了浙江沿岸上升流的非风生机制,拓展了沿岸上升流理论模式,还计算出浙江沿岸上升流对东海渔业资源的贡献,对东海海洋渔业的生产实践具有指导意义。

20世纪70年代,大洋中尺度涡的发现是国际海洋学领域的重大进展。胡敦欣紧盯国际海洋发展方向,致力于我国陆架环流和中尺度涡的观测和理论研究,取得了令人瞩目的学术成就。他通过考察和资料分析,率先发现我国大陆架中尺度涡“东海冷涡”,开创了我国陆架中尺度涡研究方向,将我国大陆架环流研究由“气候式”研究阶段推进到“天气式”研究阶段。

1978年3月,全国科学大会召开,“科学的春天”到来了。4月26日至5月27日,胡敦欣作为新中国成立后第一个海洋科学代表团成员之一访问美国。看到的许多前沿科技成果和理论让他有了切身感受:中国的海洋事业落后太多了!必须努力赶上去!

4锐意进取潜心洋流

在胡敦欣身上,时刻燃烧着一种激情,那就是作为一名中国科学家,一定要为祖国争光。

1979年,胡敦欣被派到美国麻省理工学院、伍兹霍尔海洋研究所和华盛顿大学做访问学者。他竭尽全力学习语言、钻研业务,获得他的导师、美国国家科学院院士Carl Wunsch教授的高度赞誉,希望他留在美国。然而,祖国的海洋事业一直萦绕在胡敦欣心中。他参观博物馆时,看到许多展品都是被掠夺的中国文物,更激发他强烈的爱国情感。1982年,学业有成的胡敦欣毅然谢绝美方挽留,回到海洋所。

回国后,胡敦欣的工作强度有增无减,他因劳累过度患了糖尿病。查出糖尿病不到两个月,中美南黄海环流与沉积动力学合作调查研究即将开启,这项合作是他在美国时谈成的,合作调查需要他上船出海。为他治病的一位老中医说什么也不同意他出海,说:“从没见过你这样的病人,为了工作连命都不要了!”

在他耐心说明“必要性”和多次哀求之下,老中医妥协了,给他开了20服药带上船,并警告说:“上船后病情会马上加重,糖尿病是不可逆的!”上船前,他让爱人把20服药煎好,装进葡萄糖瓶子,放在船上每天按时吃。但上船后由于工作压力大、生活无规律,尿糖指标持续升高。出海回来后,医生瞪着眼、摇着头说:“再从头开始治疗吧!”又经过4个多月,他的病情才慢慢稳定。

1984年起,胡敦欣开始在几个国际海洋学术组织任职。他积极参与世界大洋环流实验、全球海洋通量联合研究、陆海相互作用调查等多个国际海洋前沿研究计划的设计、制定和实施,并将有关研究引入中国,担任中国委员会委员,为促进我国海洋学发展提供了有力指导。

上世纪80年代以前,中国海洋科学调查研究基本局限于中国近海。在美国做访问学者时,胡敦欣亲眼目睹了国际海洋科学的迅猛发展和研究方向,萌生了走出中国近海、挺进西太平洋的想法。当时,他就同美国科学家Joseph Fletcher和David Halpern筹划中美在西太平洋的合作调查研究。回国后,他和孙鸿烈、符淙斌等土壤、大气、海洋界的科学家一起向国家和中国科学院提出组织热带西太平洋环流与海气相互作用调查研究的建议,后来得到了支持。到了20世纪80年代中期,“中美赤道西太平洋海气相互作用联合调查研究”和中国科学院6个研究所的合作研究项目“热带西太平洋海气相互作用与年际气候变化”相继启动。

1986至1990年,胡敦欣率队在西太平洋海域进行了五次大规模、多学科综合海洋考察,在位于菲律宾群岛南部棉兰老岛的海流之下,胡敦欣发现存在反向的流动,他将其命名为“棉兰老潜流”。这是自20世纪50年代初发现赤道潜流以来,热带西太平洋环流的两项重大发现之一,也是当时世界上唯一一个由中国人发现、命名,并在国际上获得广泛认可的洋流。棉兰老潜流的发现改变了有关太平洋西边界流动力学结构的传统认识,是西太平洋环流动力学研究的重大进展。

海洋通量研究是上世纪80年代提出、90年代实施的国际海洋科学前沿研究中的一个重要领域。作为我国海洋通量研究的开拓者,胡敦欣通过主持两个国家重点基金和中日政府间东海物质通量合作研究项目,带领一批中国海洋学家在国际上率先开展大陆架海洋通量研究,通过大量调查和综合数据分析研究,得出“东海是大气二氧化碳的弱汇区”的科学结论,为回答“陆架海是大气二氧化碳的源还是汇”这一国际热点问题提供了重要依据。

5解密大洋西太领航

多年以来,胡敦欣一直呼吁,中国在全球变化研究方面应该提出有国际影响、具有国际引领作用的科学计划。这不仅可以提高我国气候预报、防灾减灾的能力,而且可以显著提高我国在国际海洋与气候研究领域的地位。

厚积薄发,行稳致远。2000年,针对全球和中国气候变化研究的现状,胡敦欣提出了“大三角”的研究概念,呼吁在西太平洋、印度洋和青藏高原组成的三角形海陆区域,开展海-气-陆相互作用研究。他认为,这一区域是一个变化多端的热源区,是一个复杂的海陆气耦合系统,控制着东亚季风,直接影响我国夏季的降水、旱涝。中国有必要也有能力牵头,带动周边国家甚至欧美科技强国,开展“大三角”区域相关研究。他的提议得到许多科学家的响应,相关领域研究计划一个个实施起来。

自2004年起,胡敦欣适时提出了“西北太平洋海洋环流与气候试验(NPOCE)”国际合作计划的构想,积极在国内外奔走,组织了一系列学术讨论。在他的努力下,2007年,NPOCE国际合作计划得到国内外许多研究机构和国际气候可预测性计划太平洋分会的认可,并得到3个国家重点基础研究发展计划(973计划)项目的支持。

2010年4月,胡敦欣领衔国内外22位顶尖科学家发起NPOCE国际合作计划。该计划正式获得“气候变化与可预测性”(CLIVAR)国际科学组织批准,并于同年5月正式启动。这是中国在海洋领域发起的第一个大型国际合作研究计划,中国、美国、日本、澳大利亚等8个国家的19个研究机构参与其中。NPOCE科学指导委员会由12人组成,胡敦欣担任主席。

NPOCE国际合作计划的开展,使我国的西太平洋环流研究进入世界的中心。但胡敦欣并没有功成身退。NPOCE国际合作计划启动当年的11月,74岁的胡敦欣部署他的研究团队乘“科学一号”海洋科学综合考察船,开展NPOCE国际合作计划的首航考察。经过50多天的颠簸,于2011年1月在热带西太平洋预定海域,成功布放了一套6100米深海潜标,这是我国在西太平洋成功布放的第一套深海潜标。团队成员利用这套潜标获得的连续4年实测数据以及随后构建的西太平洋潜标观测网,直接观测到上世纪80年代胡敦欣通过海洋调查数据算出的棉兰老潜流、吕宋潜流和北赤道潜流,并发现了其季节内变化等诸多新规律,开启了我国潜标观测研究的新时代。

2013年底,应《自然》杂志邀请,胡敦欣领衔17位国内外海洋学家和气候学家,经过18个月努力,于2015年在该杂志发表了《太平洋西边界流及其气候效应》这一权威评述文章。这是《自然》首次发表有关太平洋环流与气候研究的评述性文章,此举进一步提升了我国在该领域的国际学术引领地位。

2017年,以胡敦欣为主的海洋所“热带太平洋西边界流研究集体”荣获中国科学院杰出科技成就奖。

胡敦欣依然保持着一颗年轻的心、一颗探索的心。2021年10月20日生日这天,他对采访的记者说:“今年我85岁了,天天到办公室工作,和年轻人一起开展海洋研究。曾有人问,您要研究海洋科学到多大年纪?我说forever(永远)!”

《中国科学报》(2025-05-09 第4版 印刻)

(原标题:胡敦欣:耕海探洋水到渠成)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。