先生,不仅是一种称谓,更蕴含着敬意与传承。

可堪先生之名者,不仅在某一领域独树一帜,更有着温润深厚的德性、豁达包容的胸襟,任风吹雨打,仍固守信念,将深沉的家国情怀根植于血脉之中。

捧着一颗心来,不带半根草去,为后生晚辈持起读书、做人的一盏灯。

中国之声特别策划《先生》,向以德性滋养风气的大师致敬、为他们的成就与修为留痕。

曾庆存:“搞科学的要真有科学的样子。第一,我要想到学科怎么发展。第二,国家怎么需要。”

【人物名片】

曾庆存,1935年生,广东阳江人,今年90岁。中国科学院院士、国际著名大气科学家、国家最高科学技术奖得主。他创立的“半隐式差分法”是世界上首个用原始方程直接进行实际天气预报的方法,这一算法如今仍是世界数值天气预报核心技术的基础。曾庆存在气象领域取得诸多“零的突破”,为气象卫星遥感作出开创性贡献。

“求解大气运动的原始方程组,哪怕没人搞成过”

天气预报是算出来的。这是了解曾庆存的故事之前,需要建立的认知。

预测天气的背后,是一组包含大气运动、温度、气压、湿度、风向、风速等诸多变量的复杂方程。国际气象科学界早就明确,想准确预报天气,就得求解大气运动的原始方程组,但在曾庆存之前,没人搞成过。

1957年,北京大学物理系毕业的曾庆存到莫斯科苏联科学院留学,他的导师、国际著名气象学家基别尔建议他尝试解斜压大气动力学原始方程组这个世界难题。就是在那里,曾庆存提出了后来享誉世界的“半隐式差分法”。

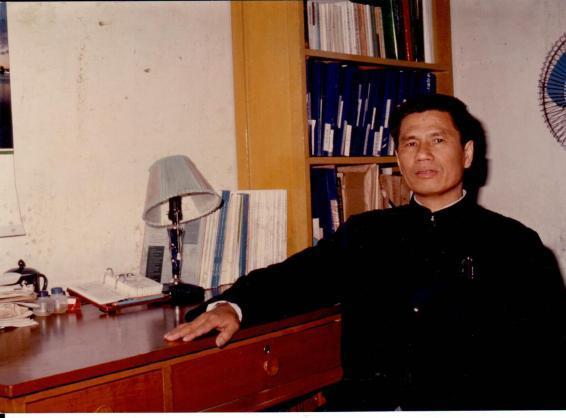

曾庆存院士

曾庆存院士

?

被问及灵感从何而来,曾庆存笑说“只有天晓得”。

“天气你天天感应,就会感到天气是有快有慢的,是大气整个的运动,这个就是天气的载体,表现出来的是刮风下雨等现象。经过多次失败,我突然就明白了,既然分别为现象和载体,变化有快有慢。我为什么一定要用统一的办法来计算呢?我分开计算不就行了吗?我把载体的运动和现象分开来计算,就叫做‘半隐式差分法’。”曾庆存说。

先分开计算,再综合。曾庆存的“半隐式差分法”大大减轻了计算机的负荷,他用一个小时的计算时间就拿出了一张用原始方程做出的欧洲区域一天后的天气图。1960年冬天的那个雪夜,他奔出机房,欣喜若狂。

曾庆存提到:“我一做出来之后去见老师,因为太累,半路上我晕倒过去。旁人救醒我后,就把计算的结果给老师,老师高兴得要命,立刻就要我多算几个例子,结果都很好!于是,马上就给当时三大世界气象中心之一的莫斯科世界气象中心使用这个算法,结果我们预告准确度达到60%以上,那就可以业务使用了。马上就向世界公布,就用这个算法了。”

这是世界上最早的数值天气预报业务。人们不必只靠经验来推测天气了,直到今天,世界各国的数值天气预报还是靠这个打底。

那一年,曾庆存25岁,接触大气物理,不过五六年。

“一定要把中国的科学搞上去!”

“温室栽培二十年,雄心初立志驱前。男儿若个真英俊,攀上珠峰踏北边。”

多年后,曾庆存还念起自己1961年夏天研究生毕业归国前写下的这首《自励》。

曾庆存这样解释这首诗:“男儿如果你是真英俊,你试试看,攀上珠峰踏北坡。科学的最高峰你要爬上去,而且要踏北边。因为北坡是中国的领土,那就是说一定要把我们中国的科学搞上去。”

曾庆存学成归国时,国内连一台高速计算机也没有,半隐式差分法没有用武之地。他没有停下来,专心搞深入的理论研究。曾庆存说:“我们在准备力量要实现优化。但是我们还没有力量。比如短期天气预报,变成长期的或中期,你怎么预报?这个道理在哪?你必须要搞清楚。我一定要问为什么,而且我给出答案。”

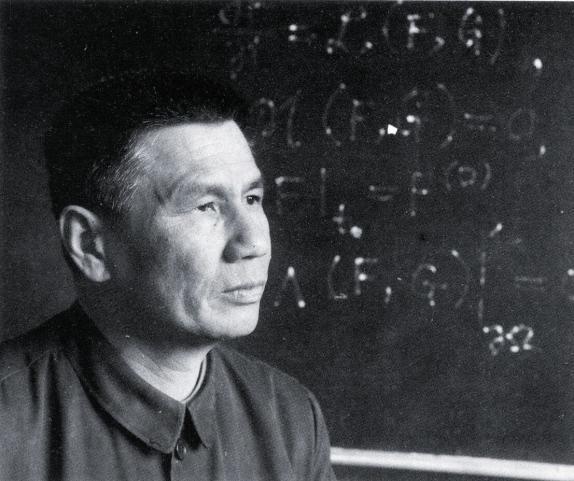

曾庆存

曾庆存

?

当时的新中国被排除在联合国和世界气象组织之外,难以掌握世界各地的气象资料。能否用间接方法来做天气监测,放卫星?我们有没有这样的技术,有多少把握?大多数人不敢想。

“中国必须要放气象卫星。比方卫星的轨道、探测哪些东西,所以我就提出这卫星遥感的原理,尤其是怎么进行垂直探测。我弄懂了这东西,我们国家也规划了,我们就更有底气了。”曾庆存说。

1974年,曾庆存的专著《大气红外遥测原理》仿佛一部预言书,奠定了日后中国气象遥感监测的理论基础。那些年,他带着几个学生日夜计算。80万字的《数值天气预报的数学物理基础》也是在这种条件下写出的。这是国际气象学界公认的世界首创。

?

在曾庆存的《自励》诗中,哪怕举世闻名的“半隐式差分法”,也被他归入“温室栽培”阶段,曾庆存有更大的雄心:把中国的科学搞上去。他没有食言。

1980年,45岁的曾庆存被选为中国科学院学部委员,成为当时最年轻的学部委员之一。

作为大气物理研究所所长,他想尽办法弄来了国内第一部最快的计算机;他带着团队做了跨季度气候预测研究;他力主改革,在他任内,全所上下共同努力,建成了当年亚洲第一高的中国首座大型全面的气象环境自动化监测和大气边界层综合研究试验的大塔……

2019年,曾庆存获得国家最高科学技术奖。

曾庆存获国家最高科学技术奖

曾庆存获国家最高科学技术奖

?

“比大气原始方程复杂一万倍,我们要算整个地球”

曾庆存一生的研究都没有离开“计算”,多年后,他要搞更复杂的计算来“把脉”地球,这源于另外的压力。

上世纪九十年代,欧洲国家等提出要减少人类排放二氧化碳,要定条约制定各国排放额度以保护全球的气候。1990年,到日内瓦参加第二次气候变化大会的曾庆存,彻夜难眠,“那时候中国很被动,我在哥本哈根参加会,睡不了觉,对我们非常不利。”

曾庆存觉得,须想出破局办法,必须为此专门而强力地研究,他主张,既要研究减排技术,也要搞清气候变化的机理,为此曾庆存提出要加强理论研究和大规模的数值模拟。用自己的模式和数模得到的数据,才有国家参加气候谈判的信心,也是应对自然灾害和环境问题的能力底气。

曾庆存说:“比如说,应对气候变化,二氧化碳增加怎么办?我们又怎么减排?我们的方程式,比原来单个大气的原始方程要复杂一万倍。又有大气要管,海洋要管,陆地要分层的,还有生物的生态,统统都在这个模型里面了。”

曾庆存在办公室工作

曾庆存在办公室工作

?

历经14年攻关,2021年,在国家统一规划下,我国用于地球系统数值模型做计算的巨型计算机,也就是装置“寰”终于在北京落成启动。曾庆存欣然提笔写下了这个意蕴深远的汉字。“寰”,意味着祖国的长空万里,是神州的宇内天下。

“我们呼吁要把‘寰’搞大。我国的模式和模拟结果要参加到国际计划中去经过国际比较,可知我们模型是全世界较全、较好者之一。”曾庆存强调。

地球模拟实验室展厅

地球模拟实验室展厅

?

曾庆存很忙,但他还在用心安排每个学生的研究领域。地球系统数值模拟装置的总工艺师周广庆,是曾庆存的学生。周广庆说:“曾先生给我安排的就是做偏海洋,同时做海气耦合的模型,他当时的布局实际上是跟我后来做从事‘寰’的工作当然是有密切相关的……”

“寰”,寄托着包括曾庆存在内的几代科学家对整个地球系统的宏观理解,他们回望过去,他们观察现在,他们预测未来。

“怎么人工地控制天气演变,例如本该在中国登陆的台风,可否控制它不登陆?你怎么能够控制?也可以先用数值模拟试验了。从去年年底开始,已经纳入到‘寰’这个任务当中。大概明年可能会算出一点结果。”曾庆存说。

人除了吃饭以外,还应该为国家做点事

刚刚过去的五四青年节,曾庆存满90周岁。关于大气物理的研究、计算贯穿了他的一生。这一切也许在人生之初就有某种暗示。

幼年的曾庆存在广东阳江家中,和父亲有过一段趣味盎然的“对诗”。“久雨疑天漏,长风似宇空;丹心开日月,风雨不愁穷”。曾庆存解释:“我从小也是跟在农田里面滚,农业和气象关系是很密切的,那时台风过境,风大雨急,父亲喊我对诗,他说‘久雨疑天漏’,我对‘长风似宇空’……”人生最早的诗篇暗藏着机缘。1952年,曾庆存考上北京大学物理系,却转去气象学科。

曾庆存提到:“要考大学的时候,我第一志愿是报北京大学物理系,就是想学原子物理。为什么学气象?1952年也还要抗美援朝,还要发展农业,就是对气象影响非常大,是非常依赖气象。强大的动力是来自于爱国。谁也不能否认这个动力。”

风雨穿透岁月,不知道当年与父亲对诗的孩子有没有想过自己有一天也能测得天气,但曾庆存的确用一片“丹心”开了日月。

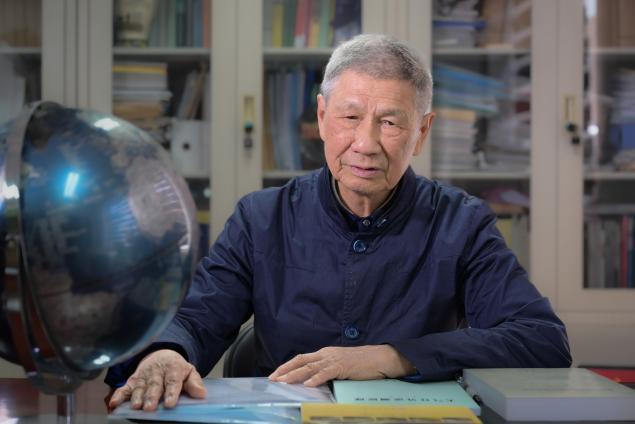

曾庆存近照

曾庆存近照

?

90岁的曾庆存谈起自己的日常,他说,要整理自己的研究成果,还要出差谈合作,觉得每一天都不够用。

曾庆存表示:“比如说地球系统模型,我还算努力搞了几个课题,好不容易弄出来了。现在我要跑到外面去,也就是想为它也争取一些合作!人除了吃饭以外,还应该为国家做点事,活到老学到老,工作到老。”

【记者手记】

我是记者王娴。我非常好奇曾先生的“半隐式差分法”,我问到底如何解开这组方程。先生首先纠正我,他说自己是“求解”方程组。这像先生在我面前姿态的一种隐喻。他并不为自己的科学研究写结语,也不标榜数理难题的终极答案,那些模型、模拟装置始终是屏幕上跳动的数字,他算了一辈子,演算还在进行。他所急切的,是忙不完的课题和研究成果的翻译。尽管他已站在高处,仍以攀登者的姿态向上,带着后辈一路求索,我猜,他想到达的顶峰,应该有平流层那么高。

监制丨高岩

策划丨樊新征 肖源 陈怡

编审丨肖源

记者丨王娴 韩毅

播音丨王娴 唐子文

音频制作丨李晓东

新媒体丨廉金亮

统筹丨李航

视频编导丨郭志锋

摄像丨马骏

包装设计丨曹懿心

鸣谢|中国科学院大气物理研究所

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。