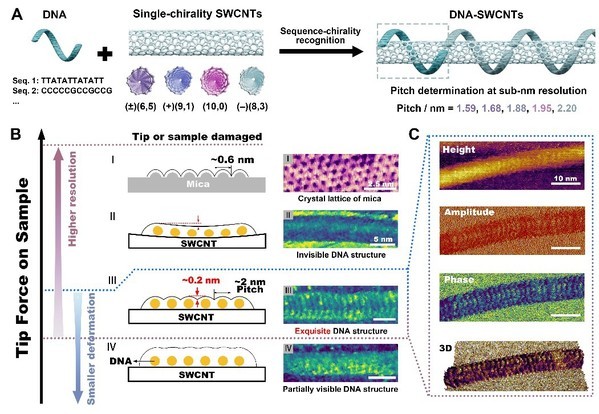

近日,华南理工大学教授林志伟团队通过开发高分辨液相原子力显微镜技术,首次揭开了DNA在单壁碳纳米管(SWCNTs)上缠绕构象的神秘面纱,明确了特定DNA可以在SWCNT上形成有序的左旋缠绕构象,揭示了DNA为SWCNTs赋能的分子机制。相关成果发表于《科学进展》(Science Advances)。

DNA在单壁碳纳米管上有序缠绕结构的构筑和表征。研究团队供图

DNA在单壁碳纳米管上有序缠绕结构的构筑和表征。研究团队供图

?

SWCNTs凭借其卓越的电学、光学及力学性能,广泛应用于电子器件、光学仪器、疾病检测、能量储存等领域。常规SWCNTs中包含几十上百种不同手性的组分,为了拓展其应用,研究人员需要采用DNA作为分选单一手性SWCNTs的工具,其有效性已经得到广泛验证。通过DNA与SWCNTs的复合,形成具有独特性能的复合物,在生物传感、疾病检测、智慧农业和量子材料等领域展现了巨大的应用潜力。

论文第一作者、华南理工大学前沿软物质学院博士生李依浓表示,阐明DNA在单壁碳纳米管(SWCNTs)上的具体构象,是该领域自2003年兴起以来面临的核心挑战。尽管研究人员持续努力,但突破性进展迟迟未能实现。这不仅限制了对DNA赋能SWCNTs深层机制的理解,还使得设计“可识别DNA序列”以实现单一手性SWCNT精准分选并构建高性能生物传感器的目标变得更加困难。

目前,高分辨液相原子力显微镜(AFM)是解析DNA在SWCNTs上构象的最可行的方法之一,其一直存在难点在于DNA缠绕在SWCNTs的曲面外壁上,使其结构变得非常复杂、难以探测;而AFM探针的曲率半径明显大于DNA的特征结构,也大幅增加了探测难度。此外,DNA和SWCNTs在压力下都会发生形变,而在AFM探针的压力下,即使是微小的形变也会让DNA的真实结构特征变得难以分辨。

为解决上述难题,林志伟团队在国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助下,采用了极软的探针,以小振幅、高频率对探针施加给样品的力进行了精准调节,成功避免DNA-SWCNTs形变,并获得高分辨率的DNA构象信息,首次在实验上实现了DNA-SWCNTs结构的精确解析。

团队使用该方法对一种典型的DNA-SWCNT复合物样本进行了结构解析,并用冷冻电子显微镜进行了验证,获得了非常一致的验证结果,证明了AFM表征DNA-SWCNT结构的精度达到了亚纳米级。值得注意的是,冷冻电子显微镜无法确定螺旋结构的旋向,该方法却可以清晰地揭示螺旋结构的旋向特征,给缠绕在SWCNT上的DNA拍下了完美的“高清靓照”。

经过可识别序列提纯的DNA-SWCNTs复合物在生物传感领域有非常优异的性能。例如,团队采用三个具有不同螺距的DNA-SWCNTs,对多巴胺等四种神经递质进行了传感实验,明确了螺距是影响DNA-SWCNTs传感器对目标分子响应能力的关键因素,即螺距越大,在神经递质体系中产生的响应就越强,灵敏度就越高。实验进一步发现,高灵敏度的传感器并不一定具备更强的分辨能力,反而是具有适中螺距的传感器能够显著区分四种神经递质。相关实验结果凸显了DNA-SWCNTs在传感领域的独特性和巨大潜力。

论文通讯作者林志伟表示,基于精确的结构解析,团队建立了氢键网络模型,从机理上揭示了DNA在SWCNTs上之所以能够形成有序缠绕的构象,是因为碱基间形成稳定的非Watson-Crick氢键网络,并根据这一理论模型,设计出了可以有效识别四种神经递质的高性能传感器,首次实现了理性设计DNA序列,可用于分离目标手性SWCNTs和设计具有特定性能的传感器。

相关论文信息:https://doi.org/10.1126/sciadv.adt9844

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。