|

|

|

|

|

探索乡村振兴新路径!这所高校将实践成果转为教学案例 |

|

|

近日,西安建筑科技大学生态城乡规划与地域绿色建筑设计团队将陕北、关中地区的乡村规划实践凝练为“三生平衡”教学案例,成功入选2025年陕西省本科教学案例,标志着团队在乡村振兴实践与教学融合方面取得新突破。

面对这一成果,该校生态城乡规划与地域绿色建筑设计团队负责人雷振东表示,“将实践成果转化为教学案例,是我们推动乡村振兴经验传承的重要一步。”

多年来,这支团队深耕三秦大地,足迹遍布秦巴山区、关中平原、黄土高原等地,坚持因地制宜、分类施策,让科研成果在田间地头生根发芽。

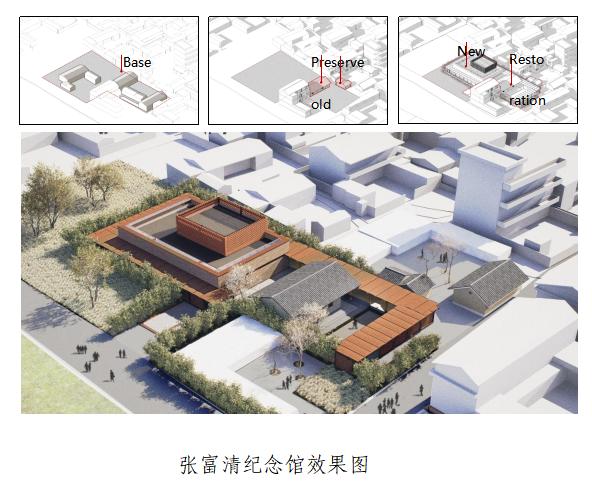

张富清纪念馆效果图。西安建筑科技大学供图

张富清纪念馆效果图。西安建筑科技大学供图

“马畅镇模式”:现代建筑自然“生长”

在陕西省汉中洋县马畅镇,一座依托“时代楷模”张富清故居的乡村公共建筑更新项目正在建设中,以其独特的“文绿一体”理念,在传统与现代之间找到了平衡点。

面对高地震设防区的特殊地质条件,团队创新采用“双路径转换”策略:通过结构分离与性能协同的创新机制,实现了质量、成本、可持续性与地方遗产传承的“四维平衡”。

“我们采用可循环耐候钢材构建标准化展廊,既确保施工效率又体现环保理念;基于中国传统建筑瓦作原理,创新屋顶金属扣条构造,通过构件搭接而非防水涂料实现防水;中空双层清水砖墙在延续地域特色的同时提升保温隔音性能;屋顶光伏板则为建筑注入清洁能源。”团队成员、西安建筑科技大学副教授李焜介绍。

值得一提的是,该团队还特别注重对地方材料的使用,本土树种、当地农作物等乡土元素的巧妙融入,让现代建筑自然地“生长”于这片土地。同时,引入“互联网+”技术,使传统乡村公共空间支持远程教育培训等新型需求。

该项目总建筑面积1165平方米,现已完成方案设计和施工图设计,将于今年年底完成施工建设。

乡村宅院增值模式图。西安建筑科技大学供图

乡村宅院增值模式图。西安建筑科技大学供图

“太平镇模式”:对闲置空间精细化设计

马畅镇的创新实践,凝结着西安建筑科技大学生态城乡规划与地域绿色建筑设计团队多年来在乡村振兴研究道路上的智慧积淀。

时间回溯至2023年,那时团队正在西咸新区太平镇聚焦“人—地—空间”在城乡融合中的价值提升,开展了系列实践。

团队在农村土地制度改革的框架下,积极探索“一院两房”模式,即村民基于自家宅基地,建设功能异化的新型民居建筑,在保证自身居住的前提下,利用其他房屋使用权,参与市场活动。这一模式通过对闲置空间的精细化整合与设计,在充分保障农民权益的基础上,有效激活了农村宅基地资源,为乡村新业态的发展提供了载体。

“这不仅让农民增收,更重塑了乡村的人居环境。”团队成员、西安建筑科技大学副教授吴雷算了一笔账:太平镇11个村庄通过这种模式,可节约1000亩建设用地指标,生态用地占比达70%,以房养老、以房增收、农业经营性收入转为农宅财产性收入,真正实现了人居环境品质和农民收入的双倍增。

2025年8月,太平镇11个实用性村庄规划编制完成,团队将继续深化政产学研一体化,实践城乡融合发展创新模式。

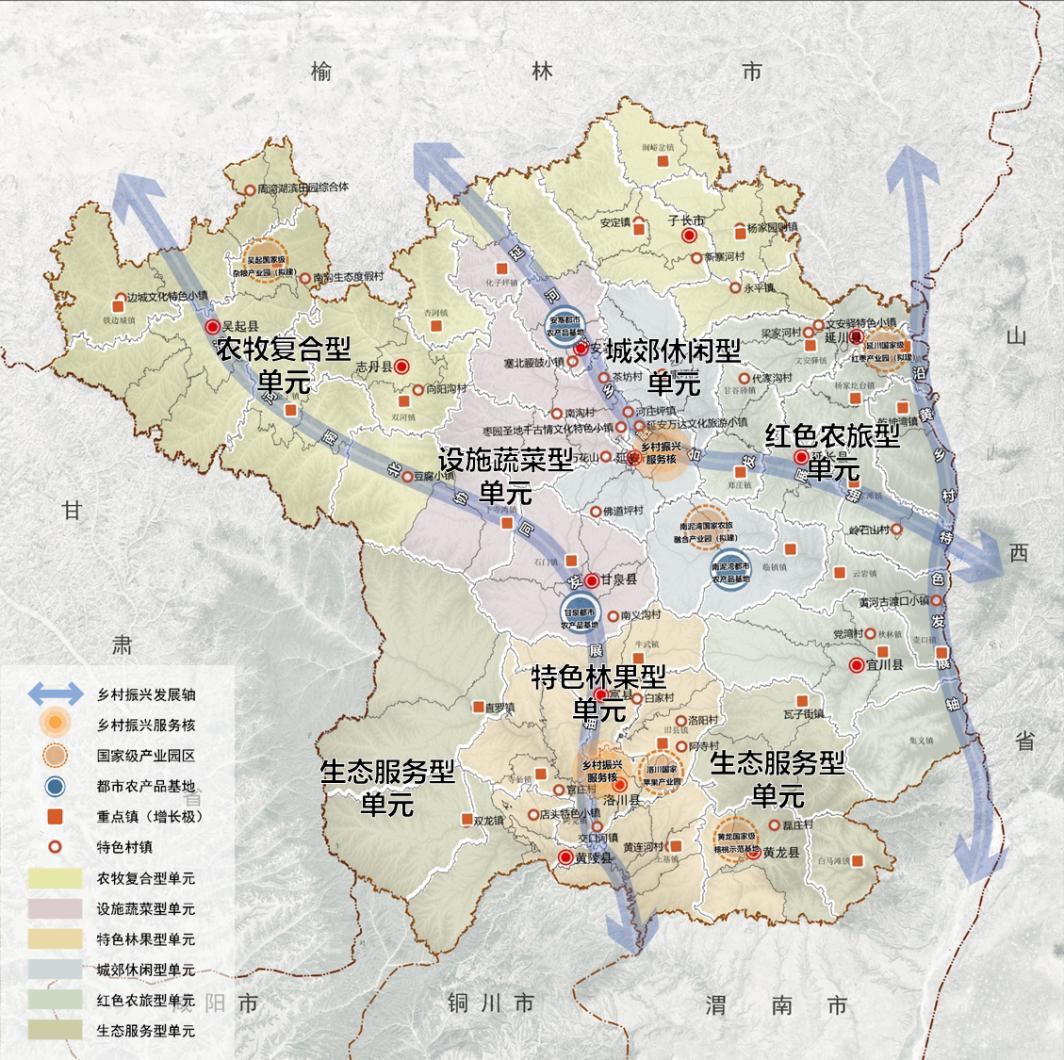

延安乡村小流域单元类型模式分区图。西安建筑科技大学供图

延安乡村小流域单元类型模式分区图。西安建筑科技大学供图

“延安模式”:小流域大统筹

黄土高原千沟万壑,生态保护与乡村振兴如何兼得?这是横亘在陕北乡村振兴面前的一道现实难题。

2023年8月,西安建筑科技大学生态城乡规划与地域绿色建筑设计团队将目光投向了乡村三生空间高质量发展模式。他们创新性地提出了以小流域为乡村高质量发展的基本单元和结构性抓手,立足“农业-农民-农村”的新“三农”逻辑,构建“生产、生活、生态”空间一体化平衡组织模式。

“延河、洛河等不同流域,沟壑形态和生态本底各异,其生态保护与高质量发展的关键有赖于末梢小流域农业生产空间的转型。”雷振东介绍,团队深入延安的山峁沟梁,根据不同流域的资源禀赋,在小流域单元内部构建“生态培育-生态产业-价值外溢-农业增效-乡村发展”的复合循环路径,提炼生态服务型、农牧复合型、特色林果型、设施蔬菜型、城郊休闲型和红色农旅型等六类单元模式。

以苹果作为延安农业首位产业和乡村振兴的支柱产业,提出“苹果+”模式,发展果菌畜循环农业,实现乡村小流域单元生产绿色转型;在革命旧址周边,激活红色文化遗产价值,构建“红色农旅型”发展模式,使红色文旅与生态农业相得益彰。

这套旨在适配流域层级结构,实现“三生平衡”的乡村空间高质量发展的“延安模式”,不仅荣获陕西省优秀城乡规划设计一等奖,更作为核心内容被纳入《延安市国土空间总体规划》,为延安建设全国苹果高质量发展先行区提供了科学的空间保障,让生态保护与乡村振兴在黄土高原上找到了平衡支点。

如今,随着近日“陕西省乡村建设高校联盟”在西安建筑科技大学的成立,陕西省内13所高校携手并进,正共同开启高校服务乡村振兴的新篇章。

“乡村振兴是系统工程,需要多学科协同发力。”雷振东表示,“未来,联盟将重点围绕在地服务、科技转化、人才培养等方面开展工作,持续探索高校服务乡村建设的陕西经验和陕西模式。”

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。