11月11日,中国科学院南海海洋研究所研究员林强团队与合作者在《自然-生态与进化》上发表的最新研究,系统揭示了海龙科物种“雄性怀孕”这一独特繁殖策略的形成机制。该研究从基因组、遗传及细胞生物学层面解析了雄性育儿袋在演化过程中的关键调控通路,并首次提出雄激素受体及其调控的上皮祖细胞是启动育儿袋发育的核心因子。

论文共同第一作者、中国科学院南海海洋研究所博士后姜韩介绍,在生命起源与多样性演化的进程中,繁育后代传统上一直被视为雌性个体的固有职责。然而,海龙科物种却打破了这一生物演化的常规,成为脊椎动物中唯一采用“雄性怀孕”繁殖策略的类群。其雄性个体凭借特有的育儿袋器官,为胚胎提供氧气和营养输送、免疫防护以及渗透压调节等功能。

正在分娩的雄性海马(Hippocampus spp.)。张竞功 摄

正在分娩的雄性海马(Hippocampus spp.)。张竞功 摄

研究团队前期研究表明,海龙科育儿袋在结构与功能上和哺乳动物子宫呈现出显著的趋同进化特征。而且,海龙科物种的育儿袋在进化过程中衍生出多种形式,包括开放、半开放和封闭等模式。不过,作为自然界独一无二的“孕父”,该类群如何在截然不同的生命演化谱系中“重现”胎盘功能?脊椎动物从“卵生”到“胎生”的自然选择规律是怎样的?又是哪些分子信号主导了这场独特的繁殖演化进程?这一系列问题长期以来一直是学界关注的焦点。

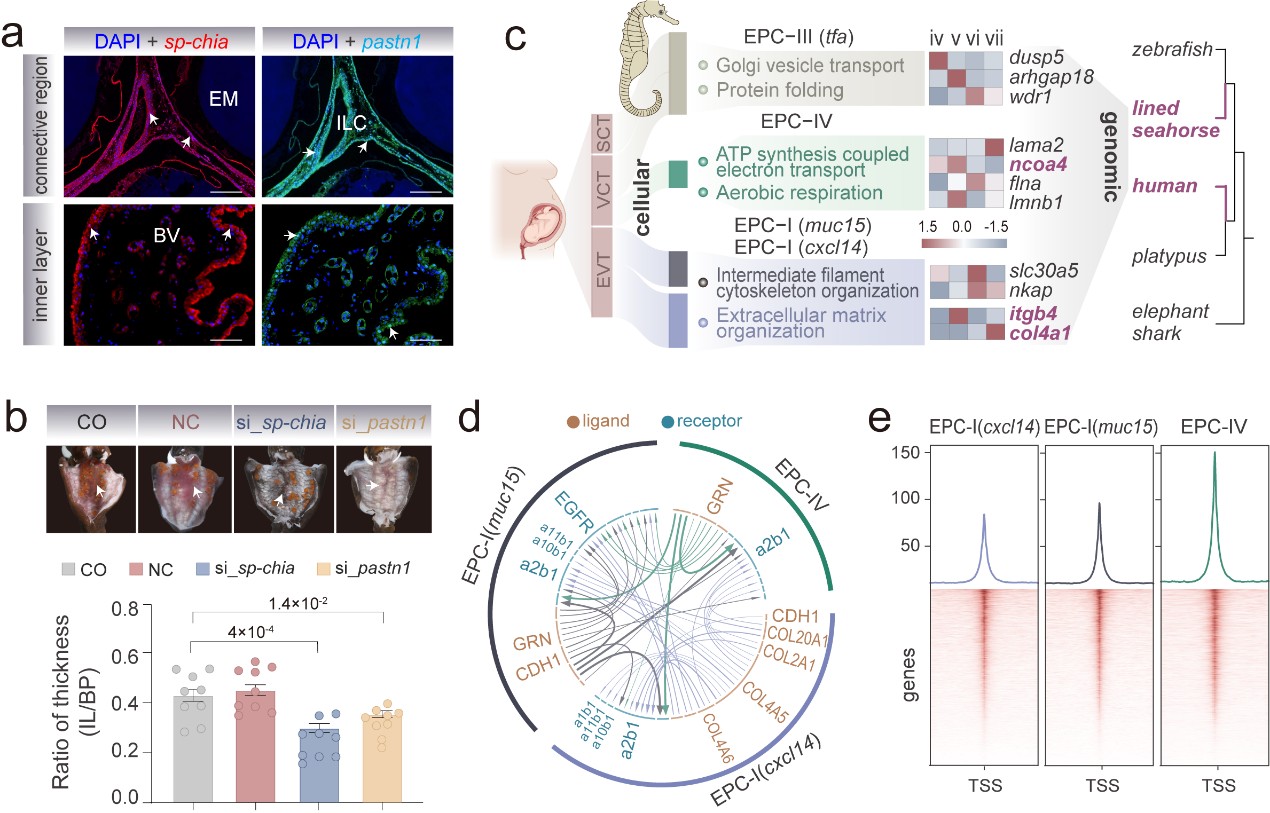

为深入探索育儿袋形成的调控机制,林强团队携手德国康斯坦茨大学教授Axel Meyer团队等,整合单细胞RNA测序、染色质可及性测序及空间转录组等多组学技术,绘制了海马育儿袋七个发育阶段的细胞动态图谱。研究发现一类具有干细胞特性的“育儿袋上皮祖细胞”,其发育过程与胶原蛋白基因协同表达,并受到雄激素信号通路的强烈调控。通过动态网络生物标志物分析与在体实验,研究人员证实,经雄激素处理的雌性海马亦可发育出育儿袋结构。

进一步分析显示,在怀孕初期,海马育儿袋内皮层显著增厚,形成与哺乳动物胎盘功能相似的结构,负责氧气与营养的输送。研究还首次识别出一类“类滋养层细胞”,其基因表达特征及功能与哺乳动物胎盘滋养层高度相似,体现了在细胞层面的趋同演化。此外,研究揭示海马特异性演化出的sp-chia与pastn基因在类胎盘构建中发挥关键作用。

海马育儿袋类滋养层细胞和新基因共同驱动胎盘的形成。研究团队供图

海马育儿袋类滋养层细胞和新基因共同驱动胎盘的形成。研究团队供图

论文共同第一作者、中国科学院南海海洋研究所副研究员刘雅莉表示,在免疫调控方面,该研究提出海马演化出一种不依赖foxp3基因的新型免疫耐受机制,从而保障胚胎在雄性体内正常发育而不受排斥。

通过跨物种比较基因组学与单细胞多组学联合分析,团队进一步揭示了海龙科物种育儿袋的演化轨迹。研究推测,其演化起点可能源于一类特化表皮细胞,该类细胞使黏性卵能够附着于雄性体表并完成受精,随后逐步招募具有同源功能的细胞群体,并演化出如pastns与syn-lectins等新基因,从而推动育儿袋结构复杂化及功能多样化。

论文共同通讯作者林强指出,该研究聚焦动物界中从卵生到胎生这一关键繁殖策略的演变过程与规律,不仅深化了对脊椎动物从卵生到胎生繁殖策略演变规律的理解,也为探索海洋生物多样性繁殖策略提供了新的理论框架。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41559-025-02883-5

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。