在国家自然科学基金等项目资助下,中国科学院南海海洋研究所研究员颜文团队联合上海海洋大学宫尚桂副教授、教授冯东等科研人员,在海洋自生碳酸盐岩沉淀机制研究方面取得重要进展。相关成果近日发表于《通讯地球环境》(Communications Earth & Environment)。

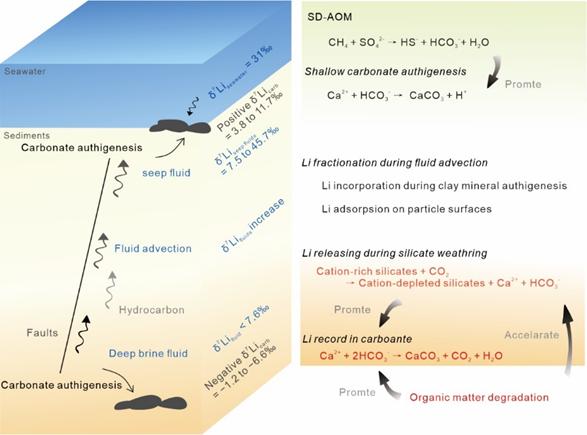

深部有机质矿化与硅酸盐风化耦合的自生碳酸盐埋藏机制。研究团队供图

论文第一作者、中国科学院南海海洋研究所助理研究员黄慧文表示,研究团队应用Li同位素等地球化学手段,首次在深部沉积物中捕捉到“有机质硫酸盐还原(OSR)-硅酸盐风化-碳酸盐沉淀”三元耦合的直接证据,为理解埋藏沉积物中的物质循环、深化海洋沉积物的碳埋藏理论框架提供了关键科学支撑,对完善海洋碳汇机制研究具有重要意义。

海洋自生碳酸盐是地球表层系统重要的长期碳汇,其埋藏量占现代海洋碳酸盐埋藏总量的至少10%。传统观点认为,海洋沉积物深部甲烷带的产甲烷作用和有机质的硫酸盐还原作用会产生酸性物质,降低环境pH值,进而抑制碳酸盐矿物沉淀。然而,全球多处沉积物孔隙水剖面均记录到了异常高的碱度,暗示存在大量碳酸盐沉淀。学界推测,硅酸盐风化可能通过释放Ca2+与碱度抵消酸化,并促进碳酸盐矿物沉淀,但一直缺乏深部环境的地质记录证据。

研究团队对墨西哥湾不同沉积环境的自生碳酸盐开展了锂同位素(δ7Li)分析。结果显示,深部OSR相关碳酸盐的δ7Li值(-6.6‰至-1.2‰)显著低于浅层甲烷厌氧氧化成因碳酸盐(δ7Li: +3.8‰至+11.7‰)。这一独特的负值特征是目前全球已知碳酸盐矿物中最低值,同位素分馏计算得出的孔隙流体δ7Li值(-4.0‰至1.4‰)与岩石中硅酸盐相的δ7Li值(-5.1‰至-1.2‰)高度接近,表明该环境下硅酸盐风化接近“全等风化”——即原生硅酸盐矿物溶解速率远高于次生硅酸盐形成速率,释放的钙和碱度为碳酸盐沉淀提供了关键物质基础。

该研究证实了碳酸盐岩锂同位素作为追踪碳-硅相互作用的有效指标,也揭示了卤水、有机质矿化与硅酸盐风化三者在深部沉积环境中协同调控海洋碳汇的复杂过程。同时从沉积记录角度证实深部硅酸盐风化对海洋碳汇的正向贡献,为预测全球变化背景下的海洋碳汇演化提供了重要支撑。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02756-6

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。