在国家自然科学基金等项目资助下,中国科学院南海海洋研究所特聘研究员林间团队携手中国地质大学、国家自然灾害防治研究院,针对青藏高原鲜水河断裂带展开深入研究,成功揭示了其复杂变形机制。相关成果于近日发表于《大地构造学》(Tectonics)。中国科学院南海海洋研究所博士生张志文为论文第一作者,研究员杨晓东为通讯作者。

鲜水河断裂带作为青藏高原东缘极为活跃的左旋走滑断裂带之一,历史上多次发生7级以上强震,其地震活动性备受关注。该断裂带的八美-康定段顺时针旋转约25°,并分叉形成多条次级断裂,其复杂的构造特征给研究带来了诸多挑战。

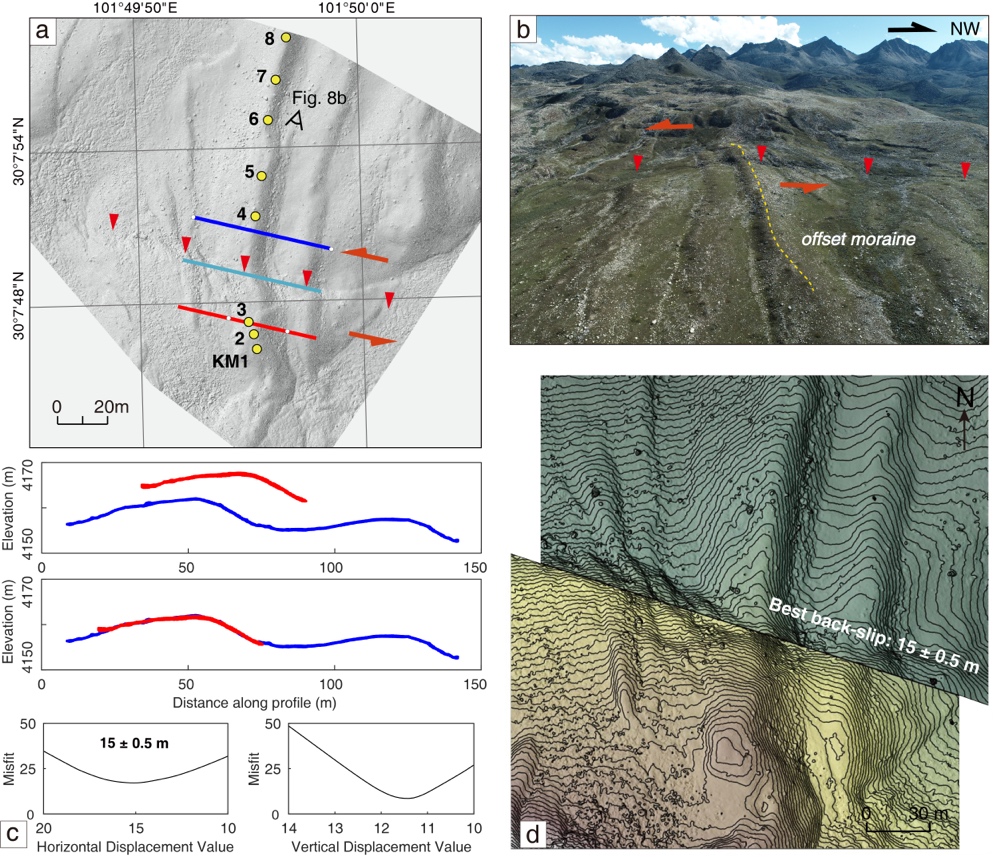

木格措南断裂的地形地貌表现与位移估算。研究团队供图,下同

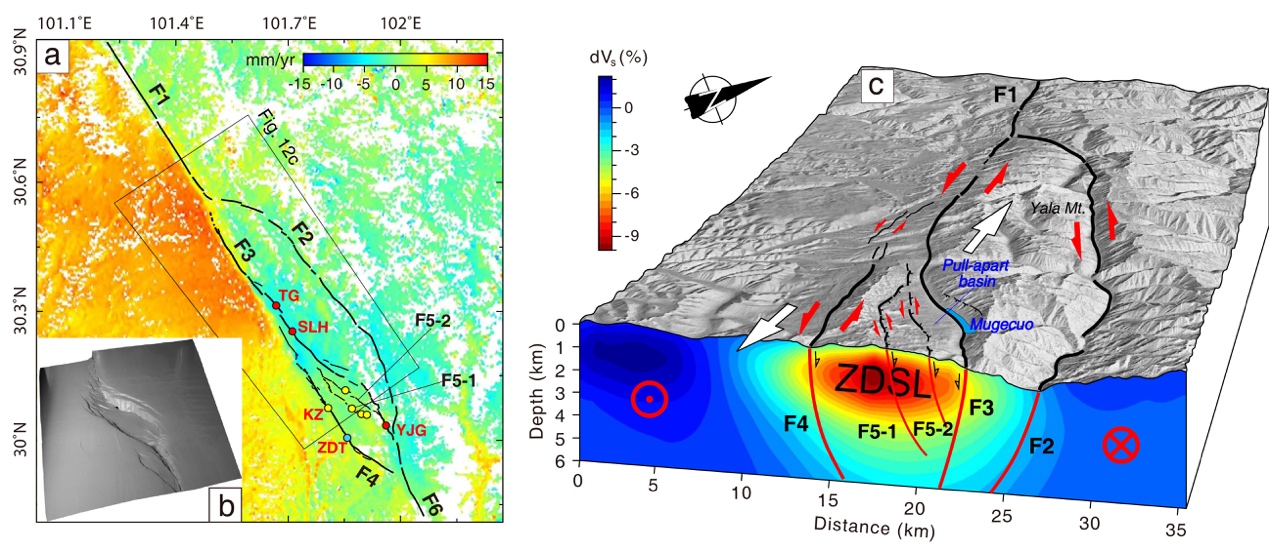

研究团队综合运用多种先进技术手段,包括卫星影像分析、厘米级精度的无人机地形测绘、10Be宇宙成因核素测年以及光释光(OSL)测年等,首次对木格措南断裂和折多塘断裂西北段的晚第四纪滑动速率进行了定量约束。研究结果显示,木格措南断裂分为南北两支,两支断裂合计年左旋走滑量达2.3毫米,且垂直分量向北逐渐增大;折多塘断裂西北段年左旋走滑速率高达6.7±1.4毫米,向东南方向逐渐减弱,在折多山地区呈现出高于其他分支的滑动速率,这表明该断裂正逐步取代色拉哈断裂,成为区域内的主要应变通道,将北西段鲜水河断裂的“地震能量”分流至八美-康定段的次级断裂。

进一步研究发现,北西段鲜水河断裂与康定以南的磨西断裂在空间上呈左旋左阶排列,在八美—康定拐弯段形成了“释放型阶区”,进而导致局部出现拉张环境。木格措湖(水深约30米,坐落于约600米深的构造洼地之中)以及沿着木格措南断裂、折多塘断裂观测到的8-10米高的断层陡坎,均为这种拉张环境的直接有力证据。在该阶区内,雅拉河断裂、色拉哈断裂、折多塘断裂以及木格措南断裂呈现出右阶排列的格局。

鲜水河断裂带八美-康定段的InSAR地表形变观测与三维结构特征。

该研究为评估鲜水河断裂带未来地震危险提供了新的定量依据,对认识大型走滑断裂的应变分配与次级断层成因具有普遍意义,对沿线城市建设以及国家重点工程的抗震设防具有重要参考价值。

相关论文信息:https://doi.org/10.1029/2025TC008925

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。