|

|

|

|

|

博士生向陌生教授“索要”实验样品,收到回复让她当场慌了 |

|

|

文|《中国科学报》见习记者 赵婉婷

最近,留学英国的呙佳芯在社交平台发的帖子“爆”了。她在帖子中惊喜地分享,自己向一位美国加州大学伯克利分校的教授发邮件,询问对方是否可以“施舍”一份实验样品,没想到教授欣然给她快递了一份,还不让她出运费。

这给正在读博一、处于科研初期的呙佳芯带来了莫大的鼓励,让她对学术有了更多信心,对科研共享有了更多思考。这个帖子也引来了网友的热烈讨论。呙佳芯告诉《中国科学报》,这次经历会成为她科研初心的“护城河”,守护着她,把真理之炬的光与热一直传递下去。

以下是她的详细讲述。

“我是学生,送我”,结果他真送

今年春天,我来到英国伦敦大学学院开启了博士生涯,专业分支是结构生物学。暑假伊始,我开始尝试表达一种DNA结合蛋白质——E. coli HupA。

如果把DNA想象成包里缠成一团乱麻的耳机线,这种蛋白质的功能就像绕线器,可以稳定DNA的结构。我希望通过观察这种蛋白质和DNA之间的结合,进一步了解它的功能。

具体来说,我首先需要构建含有蛋白基因的质粒,并将质粒与载体细胞结合,进而得到表达的蛋白质。

然而,在设计质粒的过程中,我遇到一些困难。我第一批构建的质粒与载体细胞结合后,并没有达到预期的蛋白表达效果。和导师讨论时,我们猜测大概是因为载体细胞(即大肠杆菌)中本身已经存在这种蛋白的基因,那这些细胞可能就不想再表达重复的蛋白了——毕竟用不着。

查阅文献的过程中,我注意到一位晶体结构领域的教授。晶体结构对蛋白质纯度要求很高,这位教授的论文中非常清晰地展示了高纯度蛋白,简直令人垂涎。我灵机一动,不如试着联系他,看他能不能送我一些质粒,让我直接省去构建质粒的步骤。

我怎么也没想到,在我发出邮件5小时后,他就回复了我,说他愿意提供。我一下紧张起来,我完全没想到对方真的会回复。毕竟,这位教授如今是美国加州大学伯克利分校的独立PI,而那篇论文是他十年前的成果,他竟然还留着质粒吗?寄送生化物品有什么要求?关税问题怎么办?

慌乱中,导师建议我提供一个快递账号,这样就不需要对方出邮费了。然而,联系学院安全部门、申请寄件账号、填报单表、将关税与导师的资金进行关联,又耽误了好几天。

我把寄件账号发给对方的第三天,就收到了物流公司发给我的运单号。没想到,这位教授居然用了自己的寄件账号。我猜想,他大概一开始就没打算让我出钱。

第二天,快递就到了,比我从国内转运东西都要快。导师告诉我,因为我的质粒是坐飞机过来的。这是我第一次收到国际礼物,恰好在我22岁生日之后。

我与包裹的合影

我与包裹的合影

“科学属于全人类”

一个特别的细节是,我的二导告诉我,大部分学者如有邮寄质粒的需求时,通常会将质粒液体点一滴在纸上,直接快递这张纸,收件人将纸上的质粒溶解后再提纯,从而规避生化物品的报备程序。而这位教授直接提取了这种质粒,并将满满一罐质粒液体送给了我,我甚至不需要自己去溶解并提纯。

精致的双重保护包装

精致的双重保护包装

收到质粒后,我想知道它为何可以提高蛋白产量,于是我对它进行了测序。

测序结果着实令我震惊。原来,这位教授将质粒DNA上的密码子全部进行了“加密”,相当于欺骗了载体细胞,这样一来,载体细胞就不知道这是它原有的基因,就能猛猛地表达蛋白。

其实这样的加密工作很难,需要非常专业的知识,需要骗过载体细胞的同时,实现最终表达的目的,相当于跟载体细胞玩“碟中谍”。天哪,我自己绝对想象不到这样的方法。因此在给质粒测序的过程中,我也学到了很多。

目前,我已经成功将质粒构建到载体细胞上,蛋白质的产量和纯度都令人满意。等我的研究项目结束后,这位美国教授的名字自然会出现在致谢中。

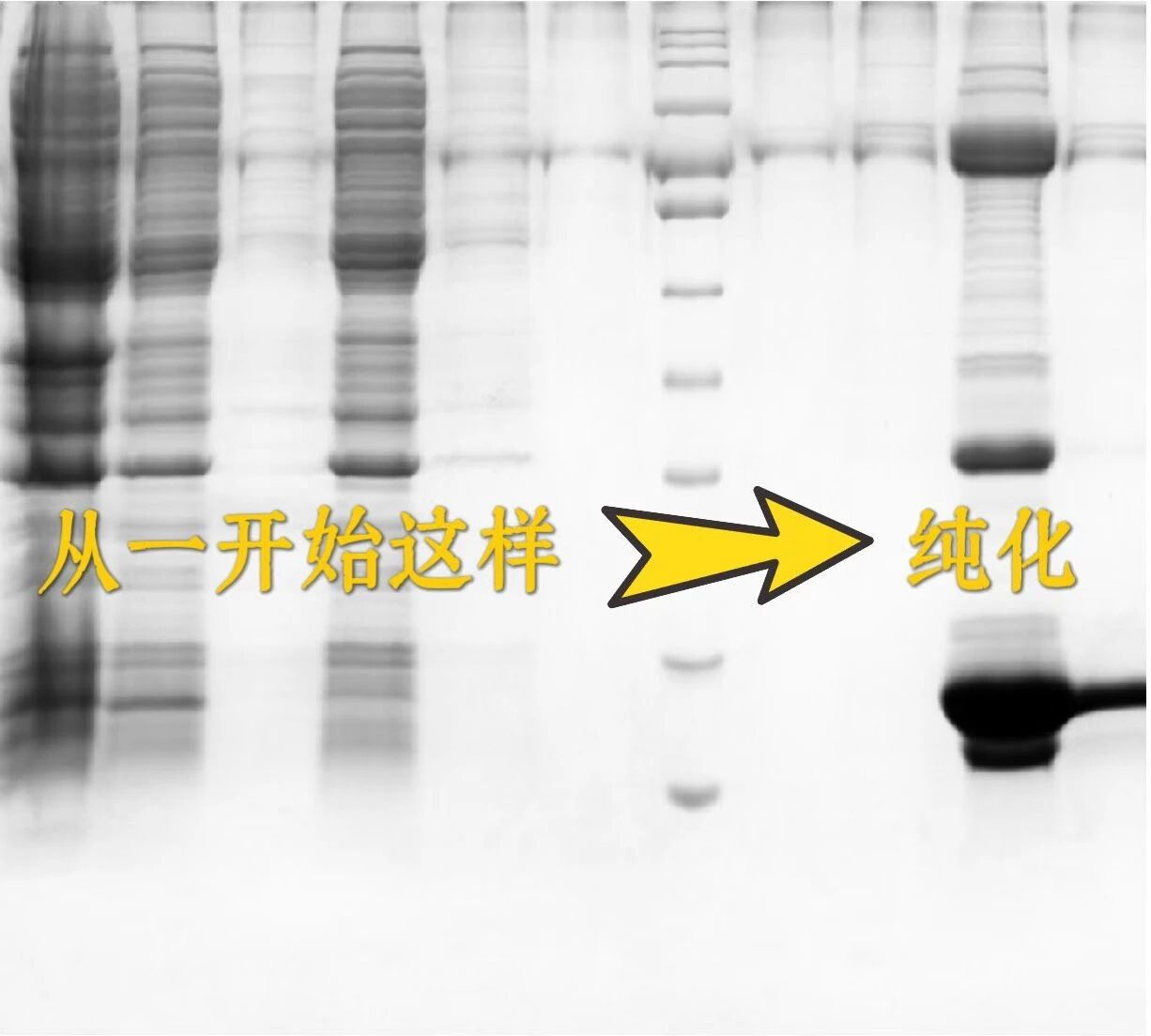

纯化后“干净”的蛋白质

纯化后“干净”的蛋白质

在小红书发帖时,我在结尾写道:科研界是个命运共同体,科学家有国界,但科学属于全人类。

帖子发出后,我居然陆续获得了2万多个点赞。而读评论的过程也让我特别惊喜。

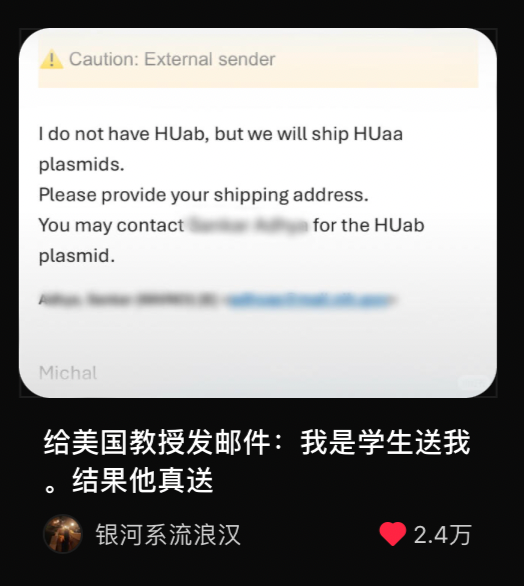

帖子截图

帖子截图

有人说,分子生物学领域,只要礼貌询问,都会给;有人说,正经搞科研的都是这样的,共享才意味着更多交流,研究才能越来越进步,而不是大家藏着掖着相互竞争;有人说,好感动,前辈帮助后来的人,学术界有你们这种人我就放心了。

其实,我平常刷网络上的科研相关内容时,看到的更多是吐槽,诸如“自己是发不出文章的科研狗”“自己是被导师压榨的牛马”等,但看到那么多“心软软”的评论,我不禁想,我们虽然需要发泄,但科研的温暖与纯粹仍应该是我们的诉求,不管当下处于多么黑暗的时刻。

“伸手要饭”的注意事项

不过,关于恳求“赠送”实验材料这件事,可能也需要视具体情况而定,也有一些注意事项和必备的礼仪。

其一,开头介绍自己和导师的背景,并且用学校邮箱发送,确保对方可以在网上查到你是谁,增加自己的透明度和安全性。

其二,简单而真诚地阐述自己的实验困境,并从专业的角度大力夸奖他的质粒或其他你可能需要的实验样品,最后说明为什么他的样品对解决你的困难、推进你的实验有至关重要的作用。因为大部分教授都是从博士一路走来的,其实很能共情做科研的难处。我的导师也说,一般没有竞争关系的求助,他们都会施以援手。

其三,在邮件里附上他的原文章和提及相关段落的截图,方便教授能快速索引到你想要的实验样品究竟是什么。

最后,无论他答不答应,都要表示你对他科研贡献的认可,并且祝他和他的实验室学术长青。

其实,我就踩过“坑”。前段时间我曾“擅自”给另一位教授发邮件,询问对方是否可以发给我他未公开博士论文里的具体方法步骤。我的导师知道后,看到对方的姓名吓了一跳,原来对方是他的“竞争对手”。怪不得我再也没有得到对方的回复。

评论区也有人提到,自己曾询问其他团队是否可以借质粒,但被拒绝。还有人说,其中不乏剽窃者。

此外,这次经历我可能也有做得不够好的地方。

比如,评论区有人指出,我应该在收到对方的第一封邮件后及时回复表示感谢,并告诉对方有进展后会立刻更新,而不是先想着把寄件账号的事解决妥当,不及时给对方回复。

我问导师,感谢信如何措辞比较好。导师说,平常些就好,不要说“你的帮助改变了我的一生”“你拯救了我”之类的话语,这太“装”、太不专业了。

可是我真的觉得这改变了我的一生,毕竟,这是我博士项目的重要启航点。

不过,小红书上一些在美国做科研的华人告诉我,不用担心,谁不爱听夸奖呢。总之有感激就一定好好表达。

在浩瀚的宇宙面前,每一位赤诚的研究者都是星星,正是大家平凡而齐心的努力,共同点亮了未知的黑暗,铸就了银河系。这次经历也会一直守护着我的星光。

学术圈,真的把我牢牢套住啦。

快乐工作照

快乐工作照

*文中图片均由受访者提供

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。