2025年10月30日,中国科学院山西煤炭化学研究所温晓东研究员团队联合北京大学马丁教授团队在《科学》杂志发表最新研究成果。研究成果题为?“Trace-level halogen dynamically suppresses CO2 formation in Fischer–Tropsch synthesis for high-value olefins production”,论文第一作者和第一单位均为中国科学院山西煤炭化学研究所。

?

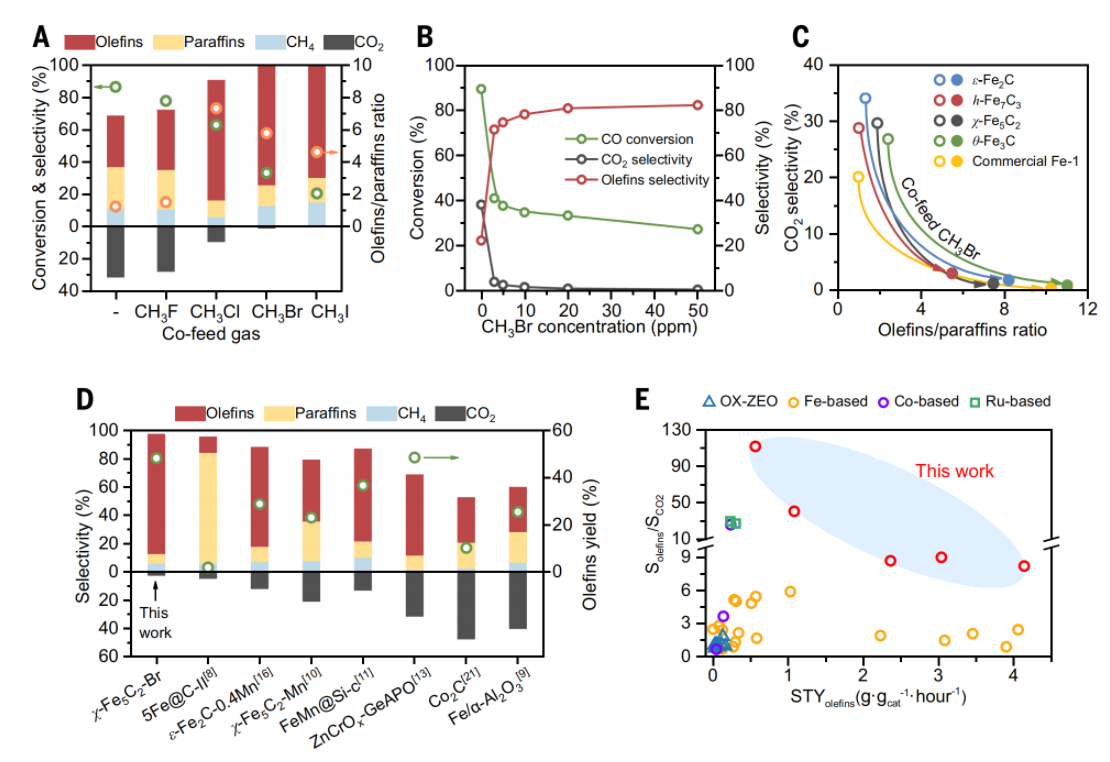

研究首次在铁基费托合成催化剂上实现了CO2选择性低于1%、烯烃选择性超过85%的重大突破,为高碳资源的清洁高效利用提供了全新思路。

烯烃是合成纤维、橡胶和塑料等化工产品的关键原料,被誉为“化工基石”。长期以来,工业烯烃主要来源于石油裂解。随着石油资源趋紧与“双碳”目标推进,开发以煤炭、天然气或生物质气化合成气(CO/H2)为原料的绿色低碳路径成为国际前沿方向。其中,费托合成(Fischer–Tropsch Synthesis, FTS)因能直接将合成气转化为烯烃和燃料,备受关注。然而,传统铁基催化剂同时具有费托合成、水煤气变换(WGS)以及CO歧化多重活性,导致大量CO2生成,严重限制了碳利用效率和烯烃选择性。

针对这一难题,研究团队结合表面化学势调控理论、自动化高通量实验,提出了一种痕量卤代烷烃共进料调控策略。通过X-射线光电子能谱(XPS)、同步辐射X射线吸收近边结构谱 (XANES)、高灵敏度低能离子散射谱(HS-LEIS)等各种先进表征技术,他们发现在反应气中引入百万分之一(ppm)级的卤代烷烃(如CH?Br),即可在分子层面实现对表面氧物种循环的有效调节,从而动态调控催化剂表面的催化性能:

· 阻断H2O的解离,抑制WGS副反应;

· 阻止表面O与CO结合,几乎完全消除歧化反应生成的CO2;

· 抑制烯烃加氢副反应,显著提升烯烃产率。

这一“分子手术式”策略无需改变催化剂配方,只需在反应体系中引入微量卤素,即可实现CO2近零排放与高烯烃选择性,具有即插即用的普适优势。

该研究不仅实现了低碳与高效的双重突破,还揭示了卤素在反应中的活化–调控机理,为理解铁基费托催化剂的微观反应路径提供了重要理论依据。

未来,团队将继续探索卤素调控策略的工业放大与长期稳定性验证,推动其在煤制油、天然气转化及生物质利用等领域的应用,助力我国煤化工产业向高效、低碳、绿色方向转型。

mpact of halogen cofeeding on catalytic performance in FTS.?

mpact of halogen cofeeding on catalytic performance in FTS.?

?

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。