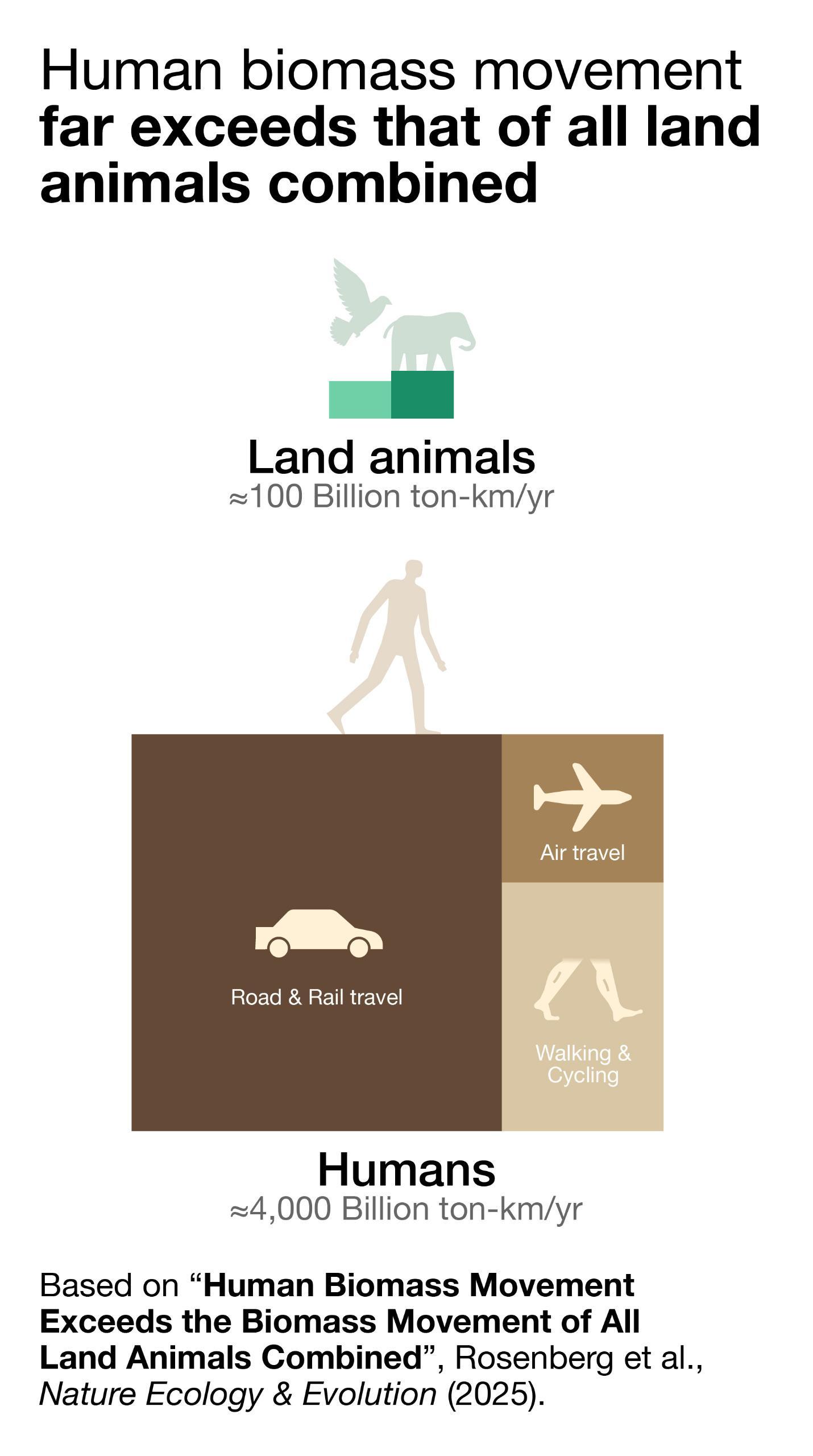

科技日报讯(记者张梦然)据《自然·生态与演化》刊发的最新研究称,从物种生物量迁移的角度看,人类的迁移规模高达现存陆地动物总生物量的40倍。同期发表于《自然·通讯》的另一项研究显示,自1850年以来,全球野生哺乳动物的生物量已减少超过一半,其中海洋哺乳动物的生物量下降尤为显著,降幅约达70%。这两项研究为理解全球动物生物量的时空变化及其驱动因素提供了新见解。

人类引发的生物量迁移规模高达现存陆地动物总生物量的40倍。图片来源:《自然·生态与演化》/《自然·通讯》

人类引发的生物量迁移规模高达现存陆地动物总生物量的40倍。图片来源:《自然·生态与演化》/《自然·通讯》

?

迁移性是动物的一个本质特征,通过觅食、迁徙和营养物质运输塑造生态系统。人类同样会广泛迁移,包括步行以及借助飞机、火车、汽车等交通手段。

此次研究分析了科学文献和数百个数据源,评估全球近年来跨物种的生物量迁移。以色列魏茨曼科学研究院团队将全球生物量迁移量定义为:某一物种总生物量乘以其每年主动移动的距离。研究发现,人类的生物量迁移规模是所有野生陆地哺乳类、鸟类和陆生节肢动物总和的40倍以上。海洋动物的生物量迁移(地球上最大规模的野生动物迁移)自1850年以来已经减半,这主要是由于工业化捕捞和捕鲸活动。相比之下,人类迁移在这段时间增长了约40倍。

在另一篇论文中,团队整合多种数据集和评估,包括全球环境历史数据库和联合国世界人口展望数据库,推算了哺乳动物自1850年以来的生物量历史轨迹。他们发现,野生哺乳动物的生物量总和锐减逾半,人类和家养哺乳动物(如牛和绵羊)生物量则增长近5倍。仅海洋哺乳动物生物量就减少了70%,主要源于较大物种的衰退,如蓝鲸、座头鲸、长须鲸和抹香鲸等。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。