|

|

|

|

|

高熵型 Fe-Ni-P-O-C 非晶纳米球:Fe 离子迁移诱导高效表面重构提升电催化析氧性能 |

|

|

论文题目:High-entropy type Fe-Ni-P-O-C amorphous nanospheres: remarkable Fe-Ion migration induced efficient surface reconstruction for oxygen evolution reaction

期刊:Advanced Powder Materials

DOI:https://doi.org/10.1016/j.apmate.2025.100329

微信链接:https://mp.weixin.qq.com/s/7WAegZjxmHldqQqhEgp5hQ

高熵型非晶态 Fe-Ni-P-O-C 纳米球(CNSFeNiPO)在电位驱动活化过程中,呈现显著的铁离子迁移现象和稳定的刚性骨架,促进了电催化剂表面重构及其电催化析氧反应活性和稳定性。

1.文章摘要

非晶态过渡金属化合物(a-TMC)因其具有高熵特性和结构重构灵活性优势,被认为是最有前景的析氧反应(OER)预催化剂之一。然而,非晶结构内部的松散键合作用,又会带来结构不稳定和导电性差的问题。在本工作中,首先制备了由铁离子掺杂的单分散植酸镍纳米球(NSFeNiPA),随后通过高温碳化进一步形成均相的高熵型 Fe-Ni-P-O-C 非晶态纳米球(CNSFeNiPO)。测试结果表明,CNSFeNiPO 在电位驱动的活化过程中表现出稳定的框架结构和显著的Fe离子迁移现象,这有利于高效的表面重构和球形结构的保持。在极低的玻碳电极负载条件下(0.1 mg/cm2), 所制备的催化剂在10 mA /cm2电流密度下的过电位仅为270 mV,并且在10 h的电流-时间稳定性测试后,初始电流密度保持率可以近似达到100%。理论计算表明电催化活性的提升可以归因于引入了铁和磷原子,促进了电子从镍位点向含氧中间体的转移。此外,与商用RuO2 +Pt/C相比,采用CNSFeNiPO+Pt/C驱动的锌-空气电池可以实现更低的充电电位平台和更好的循环性能。这项工作为设计和制备高熵型、非晶态OER预催化剂提供了新的思路。

2.研究背景

析氧反应(Oxygen Evolution Reaction,OER)是电解水制氢以及可充电金属-空气电池的核心半反应。然而,析氧反应涉及四电子转移过程,导致动力学迟缓,通常需要电催化剂来降低反应过电位并提高能量转换效率。与商业贵金属基催化剂相比,过渡金属磷酸盐因其低成本、阴离子配体结构多样,以及高亲质子特性,有利于其在OER过程中调控金属原子电子结构和反应中间体的吸附-脱附,已成为中性和碱性电解质中OER催化剂的研究热点。

此外,OER过程通常发生在更正的电位下,所制备的催化材料通常会经历结构和相的演变,被视为电位驱动自重构现象,从而产生实际参与催化过程的活性物质。因此,从组成、结构和体相方面对原始材料进行优化设计,对于获得高性能的OER预催化剂至关重要。最近的研究表明,具有非晶结构的原始材料相较于晶体材料具有许多电催化优势,这归因于其丰富的悬键或不饱和配位、宽泛的组成范围以及灵活的结构,这些特性源于其长程无序和短程有序的原子排列特性。然而,非晶结构也会带来电子电导率低和自重构过程中结构坍塌的问题,主要是因为OH?离子存在时,金属离子会发生持续的溶解和再沉积行为。如何同时实现非晶态材料的高导电性和结构稳定性仍是一种挑战,近年来的研究显示,构建高熵型催化剂有望进一步改进非晶材料的电催化活性和稳定性。

3.创新点

(1)结构设计创新:通过 Fe3+离子掺杂与原位碳化,制备出高熵型Fe-Ni-P-O-C非晶纳米球,兼具刚性 Ni-P-O-C 骨架和Fe离子迁移能力,解决了非晶材料结构稳定性与导电性差的问题。

(2)表面重构机制:揭示了Fe-O-P 键比Ni-O-P键更容易解离,促使 Fe离子向表面迁移,进而原位转化为磷原子耦合的 Ni,Fe 基氢氧化物活性层,诱导高效表面重构并提高OER 动力学。

(3)催化性能优异:CNSFeNiPO在极低的玻碳电极负载(0.1 mg/cm²)条件下展现优异的OER活性与稳定性,在锌-空气电池中的性能表现也优于商业RuO2,推动非晶高熵催化剂在能源转换中的实际应用。

4.文章概述

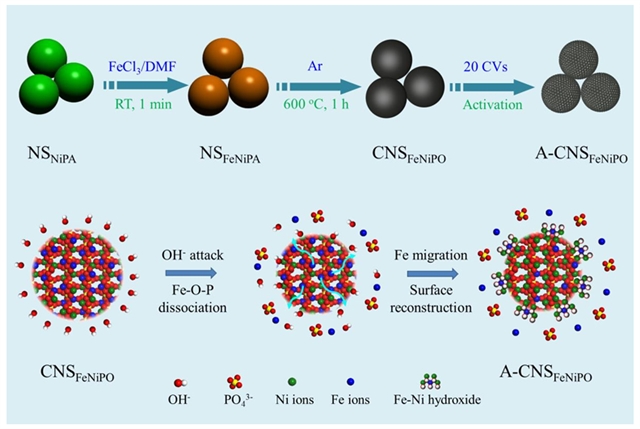

图1.(a)CNSFeNiPO和A-CNSFeNiPO的典型制备流程;(b)NSNiPA;(c)NSFeNiPA;(d)CNSFeNiPO和(e)A-CNSFeNiPO的扫描电子显微镜图像;(f-h)CNSFeNiPO和(i-k)A-CNSFeNiPO的透射电子显微镜图像及选区电子衍射图(插图)、高分辨透射电子显微镜图像,以及相应的电子能量损失谱元素映射图; CNSFeNiPO和A-CNSFeNiPO的(l)铁基、(m)镍基线扫描能量色散X射线光谱(EDS)图。

CNSFeNiPO的典型制备过程如图1a所示。SEM图像显示(图1b-图1e),初始的NSNiPA纳米球形貌结构在经历快速的Fe3+掺杂、后续高温碳化和电化学活化后仍然能保持下来,表明所制备的CNSFeNiPO具有非常刚性的结构骨架。透射电子显微镜(TEM)图像揭示了CNSFeNiPO的非晶态结构。通过电子能量损失谱(EELS)确定的元素映射表明,Fe、Ni、P、O和C在CNSFeNiPO基体中均匀分布,形成了一种高熵型非晶材料(图1h)。经过活化以后,在A-CNSFeNiPO表面形成了一些微小的纳米薄片,说明活化过程产生了表面重构现象。SAED图案(图1i插图)和HRTEM图像(图1j)表明,A-CNSFeNiPO仍然以非晶结构存在,新形成的纳米薄片中没有出现晶格条纹。活化后,C和Ni几乎没有变化,但在A-CNSFeNiPO中P、O和Fe的分布明显发生了变化(图1k)。具体而言,P和O似乎从表面逸出,而Fe倾向于从纳米球内部迁移到表面,导致表面P、O分布和内部Fe分布减少。EDX图证明,活化后纳米球中心Fe元素明显减少(图1l),而Ni元素几乎保持不变(图1m)。XPS图谱也显示,活化后P和O显著减少(图S8和表1),这表明磷酸基团溶解到了电解质中。鉴于Fe倾向于从纳米球内部迁移到表面,表面的Fe含量应该增加,然而,结果表明活化后表面区域的Fe含量几乎保持不变,这表明CNSFeNiPO表面的部分Fe也应该溶解到了电解质中。换句话说, Fe-O-P或Fe-O-C应比Ni-O-P或Ni-O-C稳定性差,从而导致Fe的迁移和浸出行为,这应该是CNSFeNiPO发生高效表面重构的原因。

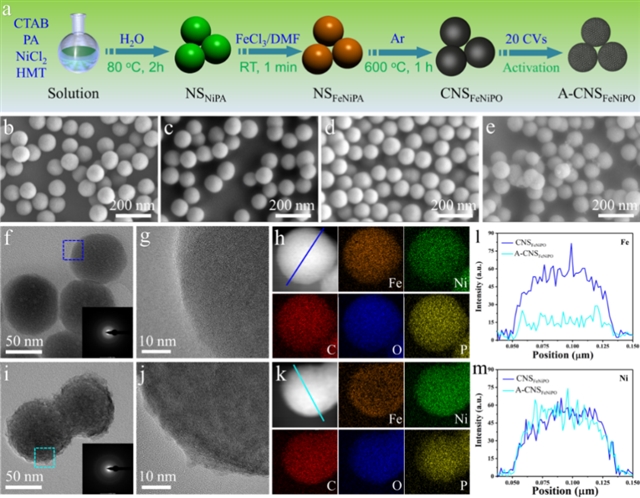

图2 . CNSFeNiPO和A-CNSFeNiPO的(a)P 2p;(b)O1s;(c)Ni 2p和(d)Fe 2p的高分辨率XPS光谱;(e)CNSFeNiPO和(f)NSNiPO在1 M KOH中,于特定电压下活化100秒后,相对于Ag/AgCl从0 V到0.8 V记录的原位傅里叶变换红外光谱;(g)镍基磷酸盐-碳纳米球的迁移铁离子诱导的表面重构机理

图2展示了循环伏安(CV)活化前后催化剂的高分辨率X射线光电子能谱(XPS),从中可以看出,CNSFeNiPO发生了明显的表面重构。具体而言,在经历CV活化后,磷酸基团发生了溶解,并在此过程中发生OH-离子对磷酸基团的取代。通过XPS对Ni和Fe的配位环境变化的观察,循环伏安(CV)活化后,Ni和Fe的结合能发生了变化。负向移动的峰(856 eV,873.6 eV)和(857.4 eV,875 eV)可分别归因于Ni3+-OOH和Ni2+-OH键的形成。相比之下,正向移动至712.4 eV和710.5 eV的峰表明形成了Fe3+-OOH和Fe2+-OH键,形成OER活性更高的铁镍基氢氧化物。使用原位红外进一步探究铁离子迁移诱导CNSFeNiPO表面重构的机制。如图2e - 2f所示,两种催化剂呈现出相似的红外吸收峰,但细节变化明显。具体来说,995 cm-1(P1)和590 cm-1(P2)处的峰分别可归属于M-O-P键的伸缩振动模式和M-O-H键的振动模式。随着设定电压的升高,P1的强度明显降低,同时P2的强度略有增加(图2e)。相比之下,CNSNiPO中P1和P2的强度几乎没有变化(图2f),这表明铁离子的迁移确实促进了磷酸基团的溶解以及金属氢氧化物的重构。基于上述分析,推测表面重构机制如下(图2i),Fe-O-P键比Ni-O-P键更易受到OH-的攻击,导致Fe离子和磷酸基团溶解。随着设定电位的升高以及OH-离子的持续攻击,核心区域的Fe离子会迁移到表面,并与被激活的Ni-O-P和OH-反应,在纳米球表面形成铁镍基氢氧化物。

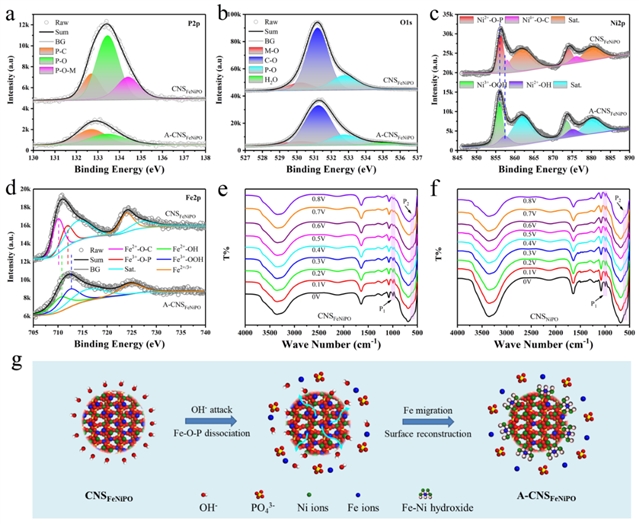

图3.(a)CNSNiPO和CNSFeNiPO的电化学阻抗谱(EIS);(b)CNSNiPO和CNSFeNiPO在1.21V时的双电层电容(Cdl),由不同扫描速度下记录的循环伏安(CV)曲线得出;(c)初始状态下的线性扫描伏安法(LSV)曲线;(d)CNSNiPO和CNSFeNiPO的j-η关系,以及(e)基于质量负载和过电位的电化学性能比较;(f)从初始LSV曲线得出的塔菲尔斜率;(g)5000次CV循环后的LSV曲线,以及(h)CNSFeNiPO、CNSNiPO和RuO2的计时电流法(CA)曲线。

在1 M KOH溶液中测试了催化剂的OER性能,线性扫描伏安(LSV)曲线(图3c)表明,在10 mA/cm²的电流密度下,CNSFeNiPO所需的过电位为270 mV,低于不含铁的CNSNiPO(300 mV)和商业RuO2(310 mV),这证明铁掺杂可以为镍基催化剂带来更好的电催化活性。可以清楚地看到,在引入铁之后,CNSFeNiPO中镍的氧化峰向高电位移动(图3c插图)。这是一个显著特征,即铁掺杂可以调节镍原子的电子结构,有利于高价态镍离子的氧化还原反应。CNSFeNiPO的塔菲尔斜率值为73 mV/dec,低于CNSNiPO(96 mV/dec)和商业RuO2(121 mV/dec),表明CNSFeNiPO具有更快的OER动力学。电催化稳定性是高性能催化剂的另一个重要标准。图3g给出了在1.4 V至1.7 V之间以100 mV/s的扫描速率进行5000次循环伏安(CV)循环前后的LSV曲线对比。结果表明,对于CNSFeNiPO催化剂,在5000次CV循环后,10 mV/cm²时的过电位增加了45 mV,这低于CNSNiPO的60 mV,与商业RuO2的44 mV相当。计时电流(CA)响应(图3h)表明,经过10小时测试后,CNSFeNiPO几乎可保持100%的初始电流密度或90.4%的最大电流密度,显著高于CNSNiPO的70.5%和商业RuO2的36%。

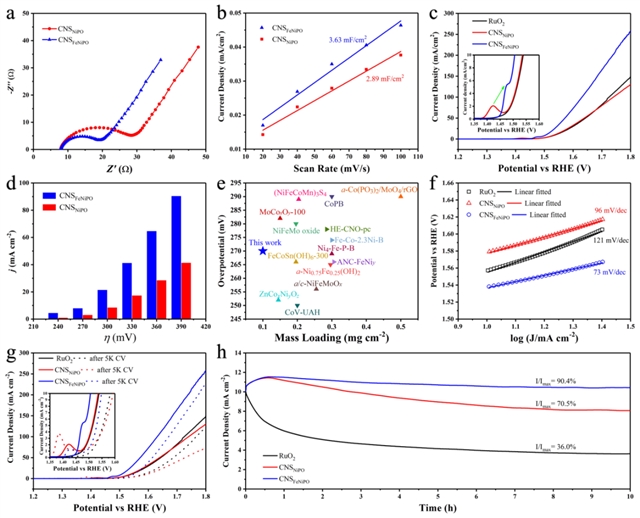

图4. (a) 结构模型;(b) 含氧物种吸附的自由能图;(c) 投影态密度 (PDOS),以及 (d) NiOOH、(Fe-Ni)OOH和(Fe-Ni-P)OOH的差分电荷密度。

为了深入了解CNSFeNiPO性能提升的根本原因,进行了DFT计算,以研究反应中间体的电子结构和吸附自由能。基于实验结果和表面重构机理分析,构建了CNSNiPO和CNSFeNiPO的结构模型,如图4a所示,分别对应于(Fe-Ni)OOH和(Fe-Ni-P)OOH。为了进行对比,还构建了纯NiOOH结构模型。如图4b所示,(Fe-Ni-P)OOH的决速步(RDS)的能垒降低至1.28 eV,决速步变为*OOH的生成,而对于NiOOH(2.02 eV)和(Fe-Ni)OOH(1.86 eV)来说,决速步是*O的生成,这表明(Fe-Ni-P)OOH的析氧反应在热力学上更有利。图4c中的PDOS表明,在NiOOH中引入Fe和P会调节活性Ni位点的d带中心,使其接近费米能级,这赋予了(Fe-Ni-P)OOH对中间体更强的吸附能力。此外,差分电荷密度清晰地表明,从Ni原子转移到氧吸附物的电子数,对于NiOOH、(Fe-Ni)OOH和(Fe-Ni-P)OOH分别为0.09e、0.12e和0.79e。这表明Ni位点周围的Fe和P原子促进了电子转移,并增强了缺电子的Ni位点对中间体的吸附,从而加速了OER过程。

图5. (a) 自制可充电锌空气电池的示意图;(b) 两节电池点亮3V LED灯的数码照片;(c) 开路电压; (d) 充放电极化曲线;(e) 相应的功率密度;(f) 倍率性能;(g) 可充电锌空气电池在10 mA/cm²电流密度下5分钟充电-5分钟放电过程的短期循环; (h) 由CNSFeNiPO+Pt/C或RuO2+Pt/C组装的可充电锌空气电池在10 mA/cm²电流密度下10小时充电-10小时放电过程的长期循环性能。

在自制的可充电锌-空气电池(图5a)中对CNSFeNiPO性能进行了进一步评估,并与商业RuO2催化剂进行了比较。两节串联的电池可以成功点亮3V的LED灯(图5b)。如图5c所示,由CNSFeNiPO+Pt/C驱动的锌-空气电池比由RuO2+Pt/C驱动的电池具有更高的开路电压。电池的充放电极化曲线(图5d)表明,由CNSFeNiPO+Pt/C供电的电池比由RuO2+Pt/C供电的电池具有更低的充电电位。即使放电电位主要由Pt/C决定,由CNSFeNiPO+Pt/C供电的电池也具有更高的放电电位,因此其功率密度达到163 mW/cm²,高于RuO2+Pt/C供电的156 mW/cm²(图5e)。当新组装的电池在不同电流密度(2、5、10、15、20和25 mA/cm²)下进行充放电时,可以看出,CNSFeNiPO比RuO2表现出更好的OER催化性能(图5f)。由CNSFeNiPO+Pt/C驱动的电池的过电位随着电流密度的增加从1.88 V增加到1.99 V,而由RuO2+Pt/C驱动的电池的过电位从1.91 V增加到2.03 V。对新组装的电池在10 mA/cm2的恒定电流密度下进行可重复的短时间充放电过程(充电5分钟-放电5分钟),以评估催化剂的稳定性。结果表明,由CNSFeNiPO+Pt/C供电的电池可以运行超过130小时,这比由RuO?+Pt/C供电的电池的80小时长得多(图5g)。作为一种能量供应和存储系统,锌-空气电池在长时间的充放电过程中能够重复使用更具有实际意义,因此,将所组装的电池在10 mA/cm2的电流密度下以充电10小时-放电10小时的程序进行充放电,结果表明,由CNSFeNiPO+Pt/C供电的电池仍然可以运行120小时,明显优于由RuO2+Pt/C供电的电池的40小时(图5h),展现出更佳的实际应用潜力。

5.启示

本研究揭示了高熵型、非晶态材料在电催化OER过中的独特优势:通过Fe离子迁移诱导表面Fe、Ni、P、O、C原子耦合重构,进一步调控Ni原子的电子结构及其对催化中间体的吸附-脱附行为,可实现传统的非晶态催化剂的电催化性能突破。未来可进一步探索高熵非晶体系的组元设计,结合原位表征技术深入解析重构机制,为开发低成本、高性能电催化OER催化剂提供理论依据和实验指导。

引用信息:Shiliu Yang, Xinhe Liu, Xunlu Wang, Yan Lin, Sina Cheng, Hongyang Gao, Fan Zhang, Li Li, Jiabiao Lian, Ulla Lassi, Ruguang Ma, High-entropy type Fe-Ni-P-O-C amorphous nanospheres: remarkable Fe-Ion migration induced efficient surface reconstruction for oxygen evolution reaction, Adv. Powder Mater. 4 (2025) 100329. https://doi.org/10.1016/j.apmate.2025.100329

扫二维码 查看全文

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772834X2500065X

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。